Выпуск №6

Мария Малиновская о сексуальном насилии, психологии жертв и документальной поэзии

Третий документальный проект Марии Малиновской «Причальный проезд» («Артикуляция», №3/2018) позволил с иного ракурса взглянуть на проблему насилия и сексуальных девиаций. Автор, сама оказавшаяся в особой ситуации, встроила собственный опыт — и свой голос — в череду чужих опытов и голосов. Причём, и тут работа Малиновской разительно отличается от предшественников, — параллельно с голосами жертв звучат голоса преступников. Подобный диалогизм поэмы помогает психологически ближе подобраться к пониманию и прочувствованию ситуации (оказаться в эпицентре трагедии с обеих сторон), одновременно оценить перпендикулярные точки зрения. Малиновская и закольцовывает, и постепенно расширяет смысловой ряд текста, включая в него отголоски рекламных проспектов, цитируя высказывания с форумов и из соцсетей, показывая ужас и абсурд непонимания, в который попадали, попадают и будут попадать жертвы психически больных или/и ощущающих свою безнаказанность (псевдо)людей…

Третий документальный проект Марии Малиновской «Причальный проезд» («Артикуляция», №3/2018) позволил с иного ракурса взглянуть на проблему насилия и сексуальных девиаций. Автор, сама оказавшаяся в особой ситуации, встроила собственный опыт — и свой голос — в череду чужих опытов и голосов. Причём, и тут работа Малиновской разительно отличается от предшественников, — параллельно с голосами жертв звучат голоса преступников. Подобный диалогизм поэмы помогает психологически ближе подобраться к пониманию и прочувствованию ситуации (оказаться в эпицентре трагедии с обеих сторон), одновременно оценить перпендикулярные точки зрения. Малиновская и закольцовывает, и постепенно расширяет смысловой ряд текста, включая в него отголоски рекламных проспектов, цитируя высказывания с форумов и из соцсетей, показывая ужас и абсурд непонимания, в который попадали, попадают и будут попадать жертвы психически больных или/и ощущающих свою безнаказанность (псевдо)людей…

С Марией Малиновской разговаривал Владимир Коркунов

— Маша, в посте со ссылкой на эту публикацию https://www.facebook.com/maria.malinovskaya.54/posts/2142005512502669 ты написала, что «Причальный проезд» — «один повторяющийся день одного года моей жизни». Корректно ли будет сказать, что поэма — во всяком случае, та сюжетная линия, которая начинается со слов «я не могу выйти из ванной», — во многом автобиографична?

— Не уверена, уместно ли в отношении этого текста понятие автобиографизма. Но в этом вопросе ты уловил одно из ключевых отличий «Причального проезда» от традиционного документального текста, где автор фиксирует чужую речь. В «Причальном проезде», возможно, впервые для данного жанра, автор фиксирует в том числе и собственную речь, собственный поток мыслей в моменты их появления, а не описывает постфактум некие события, как делается в автобиографии. Это, в свою очередь, приводит к появлению других вопросов — об остранении, например, или о психотерапевтическом эффекте. Но оставим их теоретикам. В конце концов, упомянутая тобой сюжетная линия — не единственная. Внутренняя речь, фиксируемая за самим собой в экстремальных обстоятельствах — один из голосов. А одна из задач текста — быть местом встречи многих голосов — жертвы и насильника, серийного убийцы и криминального сексолога, подростков, романтизирующих образ сексуального маньяка, и обезличенных криминальных хроник.

— Сюжетная концовка первой части (которая вся — саспенс в чистом виде) напоминает сцены из «Сияния» не только, конечно, тем, что жертва «укрылась» в ванной комнате, но и холодом, замерзанием речи. Ощущением страха. То, что в тексте художественный образ — понятно, но мы-то знаем его прообраз… Не страшно ли было свою историю выставлять на всеобщее обозрение?

— Страшно её переживать, когда не можешь сказать об этом никому. Когда ты можешь говорить, когда говоришь — это тоже страшно, но уже не так, как раньше, просто потому, что ты можешь это делать, а значит, ты живой. А если ты видишь в этом смысл, ставишь перед собой определённые задачи и имеешь силы их выполнять, сознательно возвращаясь к травмирующей ситуации, — значит, всё сравнительно не так уж плохо. Об этом косвенно говорит в четвёртой части мой друг — известный криминальный сексолог Г.Д. Мы знаем, что неэтично сопоставлять травму одного человека с травмой другого, чтобы показать, что «бывает и хуже». Но если тебе посчастливилось выжить там, где у других не было шансов, — сопоставлять начинаешь волей-неволей. И «Причальный проезд» для меня — прежде всего повод сказать об этих людях — о тех, «у кого не было пути обратно», как сказал криминалист. Потому что (очень показательная мысль одного из участников интернет-форума о серийных убийцах) — имена маньяков мы помним, создаём фан-клубы и с упоением читаем биографии, а вот имена жертв — сотен детей, подростков и взрослых в одной только России мы не знаем.

— Как ты пришла к необходимости написания этой поэмы? Что стало импульсом? (А в тексте, поясню для читателей, всё вкупе: насилие над личностью, сексуальные девиации на фоне психического расстройства…)

— К этой необходимости я пришла совершенно естественно — в то время, когда происходили события, фиксируемые через речь героев. Это был тот самый год, когда вне и внутри профессионального сообщества тема насилия стала ключевой. Многие люди рассказывали в социальных сетях свои истории. Многие люди создавали на этих историях символический капитал, а проще сказать — хайповали, и продолжают это делать. В конце концов личная беда и боль жертв насилия настолько смешались в медийном поле с активностью людей, озабоченных лишь выстраиванием своей репутации или уничтожением чужой, — что для меня высказывание на эту тему в данном пространстве (в форме поста в facebook, например), сделалось невозможным. Думаю, не только для меня. Находясь внутри своей ситуации и глядя из неё на происходящее вовне, уже тогда решила: книга, только книга. Где будет мой голос, где будет голос второй стороны, где будут слова о тех, кто рассказать о себе уже не может. Личная история, боль, травма не должны обесцениваться, становясь орудием в руках третьих лиц и аргументом в их борьбе друг с другом. Каждый человек, который публично говорит о своей боли, имеет право хотя бы на не-отчуждение этой боли от него.

— Согласен. Поговорим теперь об архитектонике текста. Объём ты создаёшь в том числе за счёт вкраплений цитат, фраз из фильмов, голосов. Они следуют параллельно основной истории в правой колонке. Какую роль исполняют в тексте эти дополнительные регистры? Ты показываешь, что описанная тобой ситуация — «ловушка» и предчувствие насилия, а то и смерти — общая проблема? Что частный случай ни в коем случае не частный, а если использовать этот корень, то — часть общей картины? Или что?1

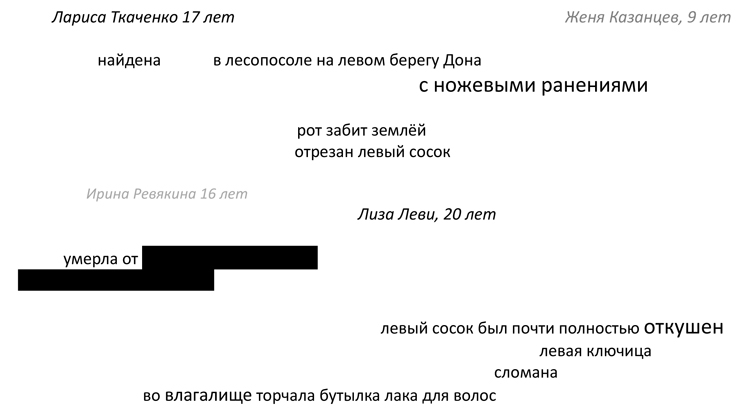

— Это и частный случай, и общий. То, что насилие — общая проблема, не должно превращать каждый отдельный случай в клише и обезличивать его, подгоняя под общий шаблон. Это, пожалуй, худшее, что можно сделать в борьбе с насилием. Реплики, появляющиеся в правой колонке параллельно тексту в левой, как правило, полемичны по отношению к нему. На фоне внутреннего монолога жертвы насилия я даю, например, высказывания фанатов серийных убийц, или, как ты сказал, названия и аннотации фильмов и книг о насилии. Разрыв между реальностью и детской фантазией или режиссёрской фантазией настолько разителен, что комментарии излишни. Или же в правой колонке я даю диктофонные записи речи насильника. Не абстрактного насильника, а того, с которым имеет дело носительница речи из левой колонки. Здесь уже другое. Диалог двух разновременных монологов, невозможный в реальности, но вместе с тем происходивший в каждый момент взаимодействия конкретных людей. Всегда происходящий. В то же время, по ходу текста речь из правой колонки всё больше смещается влево, речь из левой колонки становится всё более фрагментарной. Речь насильника под конец сливается в один монолог с речью других насильников — известных серийных убийц, а речь жертвы растворяется в ней. Реплики восхищённых детей и подростков, как и все другие голоса, замолкают перед обезличенной речью криминальной хроники:

— Ещё Шаламов писал, что время выдуманных историй прошло. Ты всё чаще обращаешься к художественно обработанной документалистике. «Каймания»2 — голоса и истории людей с психическими расстройствами. «Вы люди. Я — нет» — о людях с криминальным прошлым. Наконец «Причальный проезд». Чем вызван твой интерес к реальному, а если уточнить, реально-травматическому опыту?

— Осознанием необходимости говорить о нём, чтобы помочь пережившим и переживающим его. Это гораздо сложнее, чем кажется. Говорят обычно те, у кого хорошо подвешен язык. У кого наглости больше. Те, кому плохо, говорят гораздо реже. Не имеют возможности или — да, не хотят, когда эфир заполнен демагогией тех, у кого язык подвешен. Иногда опубликованный документальный текст остаётся чуть ли не единственной возможностью обратить внимание на реальную проблему. Хотя бы указанием на неё. Правильным акцентом.

— Как ты готовишься к созданию таких текстов? Как понимаешь, что эта тема — то, что нужно?

— Оказываюсь в определённой ситуации. Или встречаю людей. Для меня документалистика — это не «…А напишу-ка я сегодня вот об этой проблеме… Кажется, острая тема… А завтра можно вон по тому поводу что-нибудь “состряпать”». Такого сейчас много, увы, и претензии к документальной поэзии по поводу использования чужой речи в личных целях авторов не беспочвенны. Для меня создание документального текста — нечто совершенно другое. То, что появится текст, я понимаю спонтанно и, как правило, уже долго находясь внутри той или иной ситуации или продолжительно общаясь с людьми, чья боль трогает меня как человека. Так получилось, что мне не просто трудно пройти мимо чужой беды, но невозможно на неё не откликнуться, не постараться помочь. Словом, делом — как угодно. Но главное — просто быть рядом с человеком. И вот находишься рядом — и понимаешь — вот оно.

— Как и где ты находишь героев?

— Я их не ищу, я просто живу. Стараюсь жить так, как, по личному ощущению, правильно. Это далеко не всегда совпадает с общепринятыми нормами. Слишком много времени и эмоциональных сил отдаётся посторонним людям. Иногда это сопряжено с риском разного рода. Но я так жила задолго до написания первого документального текста, основанного на высказываниях душевнобольных, и продолжаю так жить. Зачастую взаимодействия не оканчиваются написанием текстов, иначе бы я уже издала многотомник. Но положительный результат есть всегда — просто если удалось побыть с человеком в его трудную минуту. А что ещё нужно? В конечном итоге и текст — форма присутствия в трудную минуту с теми, кого ты не знаешь, способ их поддержать, поговорить с ними или рассказать о них.

— Приведи всего один пример, как из реального разговора получается фрагмент цикла.

— Вот дословная расшифровка фрагмента моей беседы с информантом из «Причального проезда». В итоге лишь его последняя реплика вошла в текст.

— Так откуда они берут этих деточек? Как так можно?

— С детьми сложнее. Именно поэтому в общем я про детей говорил, что да, что с детьми… всё по-другому. В тех видео, что меня возбуждают, нет предыстории.

— Самое возбуждающее, что ты качал с детьми, — это что было?

— Ну, например, яма с какой-то дрянью в которой копошится явно совершенно там 11-12-летний мальчик и приходит мужик с мачете и начинает его кромсать. Понимаешь, в чём дело? Всё как бы… да… мы не знаем, что это за мальчик, мы не знаем, что это за мужик, но тут более-менее понятно.

— Мужик с мачете приходит — куда?

— Слушай, ну я уже не помню эти подробности. Какая разница. Хочешь это увидеть?

— Нет. Мне интересно понять, что это для тебя значит.

— Это значит, что тебя нет рядом.

— Что ты испытываешь, когда видишь такие… что тебя привлекает, завораживает? Допустим, когда мужик резал того мальчика.

— Ну, мы знаем, что такое этнические чистки. Мы знаем, что такое религиозный фанатизм. В общем-то мы можем всё это объяснить. Не сказать, что я могу объяснить свои ощущения. У меня на душе… у меня на душе очень темно, очень мрачно, очень гнусно… Обними меня. Я знаю, как отрываются рёбра, я знаю как отрываются руки… кисти… Я подбираю зрелища согласно своему страшному настроению. Моё время уходит.

— Насколько сложно разговорить и заставить доверять людей со сложным, так скажем, прошлым?

— Зависит от человека. Если изначально ставить перед собой цель разговорить — вряд ли что-то получится. Как ты уже понял, это отличается от моего принципа взаимодействия с людьми. Когда я чувствую, что личная история собеседника, то, чем он делится со мной как с человеком, может перерасти в текст и должно быть услышано не только мной, – я говорю ему об этом. Если он не против, текст рождается. В общении с человеком не меняется почти ничего. Только он сам теперь может стараться рассказать больше, потому что, как часто выясняется, ему это психологически необходимо. А знание, что он точно будет услышан, не только помогает выговориться, но иногда и меняет его отношение к пережитому, делает его самого не тем, кому помогают, а тем, кто помогает и имеет для этого ресурс. Это очень действенный способ работы с травмой.

— А насколько ты осторожна в своей работе? Ведь ранить поломанного психологически человека, вызвав травмирующие воспоминания, проще, чем кажется на первый взгляд. Не каждому психологу по плечу относительно безболезненно изучить такое прошлое…

— Опять же, если бы я в каждом человеке видела прежде всего информанта для потенциального документального текста, можно было бы говорить о неосторожности. Люди вокруг меня — это просто люди. Те, с кем хочется сближаться. Не только слушать, но и говорить с ними о своих проблемах. Это никогда не односторонний интерес. Искренность в основном — ответ на искренность. Или хотя бы следствие доверия. Так что мои информанты при желании могли бы тоже написать обо мне документальный текст. Словом, обычное человеческое общение, где можно и ранить, и осознать, что ранил, и попросить прощения, и найти способ не ранить, даже в ущерб себе — выходя из собственной зоны комфорта. Но не так ли мы ведём себя со всеми, кто нам дорог?

— Не чувствуешь ли ты этический дискомфорт, когда вначале вызываешь, а потом встраиваешь чужие страдания/девиации в своё произведение?

— Ну, пардон, страданий я не вызываю. По крайней мере, специально и с целью документирования этих страданий. А этического дискомфорта не чувствую, потому что всегда выясняю, согласен ли человек на создание текста с использованием его речи и фактов биографии.

— Зачем и для чего ты закрываешь (затемняешь, «блэкаутируешь») часть слов в тексте? (Вот пример: «убийца подвешивал и растягивал на верёвке труп/ в разных позах/ распиливал и разрубал перед камерой».)

— Потому что суть происходящего не выразить никакими словами, не охватить никаким текстом, даже документальным. В четвёртой части «Причального проезда», где описываются жестокие изнасилования и убийства детей, подростков, взрослых, мне хотелось не текста, мне хотелось молчания, минуты молчания по каждому из них. Это единственное, что художественный текст может добавить к информации такого рода, а изъятие здесь — единственный путь добавления. По ходу четвёртой части молчание всё глубже проникает в выбранные мной фрагменты криминальной хроники и соединяет их в историю общей беды. Блэкаут — чёрный фон происходящего, который проступает сквозь слова и под конец поглощает их, превращаясь в чёрную заливку до конца страницы. И это не просто невозможность выразить боль словами, не просто минута молчания. Это ещё и указание на всех неупомянутых. На то, что их очень много, больше, чем мог бы вместить текст поэмы, даже если бы весь от начала до конца состоял только из имён и фамилий.

— В тексте неявно поднята тема беззащитности/превентивных мер. Полиция, как известно, не реагирует в предупредительном режиме (пока маньяк не совершил преступление или, во всяком случае, не проявил себя настолько явно, что грядущее преступление очевидно для всех). Законодательные изменения назрели?

— Насколько я знаю, нет. Хотелось бы надеяться, что назреют и, к примеру, снова будет криминализовано домашнее насилие.

— Я тоже надеюсь. А возможно ли прочитывать твой цикл ещё и как притчу о бездействии тех, кто мог защитить, но не сделал этого (и оказался за границами текста)?

— Конечно. Но важно помнить, что «Причальный проезд» — не взгляд на проблему с какой-то одной стороны: здесь звучат голоса жертв и насильников, экспертов-судебных медиков и дилетантов, насмотревшихся «Декстера». Поэма не навязывает никакой точки зрения, она даёт срез проблемы в полном объёме — вместе с отношением общества к ней.

— Реплики героев «Причального проезда» и монологи той же «Каймании» подчинены сюжету на уровне высказываний их героев? То есть высказывания выстраиваются в мета-месседж или сюжет над сюжетами может повредить каждому конкретному персонажу? И скрепляющим, сюжетным становится что-то другое (как в «Причальном проезде» основная история)?

— В «Каймании» никакого мета-месседжа и сюжета нет. И задача заключалась в том, чтобы их не было — и каждый человек просто рассказал свою историю, а потом все эти непохожие истории прозвучали вместе вне медицинского, религиозного и любого другого дискурса, который обезличивает частный опыт, каким бы глубоким, болезненным и неповторимым он ни был. Но в то же время были тематические блоки: вторая часть проекта, посвящённая феномену «подселения», и третья — где не я записывала речь людей, а люди по моей просьбе записывали речь голосов, которые они слышат в своей голове. Структуру «Причального проезда» я отчётливо увидела ещё до начала работы над текстом. Мета-месседжа или сюжета там тоже нет. Есть описание одного дня из жизни жертвы и насильника. Это не сюжет, это колесо сансары. Это закольцованное время, циркулирующее в замкнутом пространстве и почти полностью обезличившее попавшего туда человека, от «стёртого» лица которого (которой) ведётся рассказ. В этот круг втягивается всё остальное — речь насильника, голоса других жертв и реплики других насильников, маньяков, серийных убийц.

— А почему, собственно, «Причальный проезд»? Это географическое название или что?

— Это название улицы, где для одной женщины на год остановилось время.

— Заслуживает ли маньяк права на прощение? Готова ли ты ему оказать в этом содействие, работать с ним?

— «Причальный проезд» — отчасти ответ на эти вопросы. Но лишь отчасти. Я не хочу рассуждать о том, кто достоин и не достоин прощения. И весь мой текст отчасти о невозможности таких рассуждений. О степени моей готовности помогать тому, кто нуждается в помощи, тоже можно судить по тексту.

— Пыталась ли ты при работе над текстом понять ход мыслей человека с сексуально-психическим отклонением, проникнуть в его психологию? Некой кодой звучат слова второго основного персонажа (насильника): «а мне насрать на норму/ я ненормален/ нужен такой?». Страшно и то, что у каждого из персонажей своя пугающая реальность, причём, как сказал всё тот же информант, «реальности не существует»…

— Конечно. Ведь как бы мне иначе удалось наладить с ним эмоциональный контакт. Хотя эмоциональный фон у людей подобного психотипа весьма специфический — и суть не в том, что он какой-то необычный, а в том, что определённый спектр эмоций (сочувствие, например) им недоступен. Вот они и совершают то, что совершают. А на экране и в книгах их поступки зачастую объясняются сложностью и глубиной натуры, наличием качеств, которых нет у «обычных» людей. В реальности же всё наоборот, и романтизируем мы пустое место — что и показано в тексте через сопоставление монологов реального насильника-психопата и реплик фанатов серийных убийц.

— Ты поднимаешь тему, у которой волнообразная табуированность. В СССР, понятно, секса не было, потом — где его только не было, сейчас в соцсетях появляются посты о том, что его надо запретить, ну или заниматься им, только подписав договор. А ты как относишься к этой проблеме и табуированности вообще?

— Это не какая-то обособленная проблема — это во многом следствие других проблем нашего общества: «замкнутые семьи» (по выражению одного из экспертов-криминалистов, которое я привожу в тексте), отсутствие у детей навыков социализации, травля в школе, имущественное неравенство — всё взаимосвязано так тесно, что не представляется возможным рассматривать и решать одну проблему в отдельности: корни у неё всегда в других не менее серьёзных вещах. Это ещё одно обстоятельство, которое я хотела показать в «Причальном проезде».

— Намечен ли, на твой взгляд, в цикле путь к свету? Ведь он в основном о тьме, о травме. Какое здесь может быть освобождение? Ведь не только навязчивые, компульсивные крики/просьбы «возвращайся», «возвращайся», которыми заканчивается цикл… Где и в чём ты видишь выход?

— Я не намечала никаких путей, не навязывала читателю никаких выводов. В том и особенность документальных поэтических текстов, что авторского «меня», «оцельняющего» текст, там нет. Я записала голоса — голоса людей, свой голос, безличный голос криминальной хроники. Да, все вместе они дают крик. Но опыт показывает, что как раз крик самой сильной боли очень часто остаётся неуслышанным.

— Насколько сейчас актуальна документалистика в поэзии? Что происходит в русскоязычном сегменте, мы ещё худо-бедно знаем. А как обстоят дела на Западе? И насколько подход к подобным темам отличается у нас и у них?

— Документалистика в поэзии сейчас крайне актуальна — настолько, что в большей или меньшей степени она пронизывает тексты огромного числа русских и зарубежных авторов, пусть некоторые из них и не задумываются об этом. Поэзия — это уже давно способ взаимодействия с реальностью, попытка её преобразования, а не замкнутое на себе искусство слова. Что касается различия подходов, я бы не разделяла «нас» и «их». Документальный текст — предельно личный опыт каждого автора, основное различие здесь зачастую в мере и способе его экспонирования. Такие поэты как Марк Новак или Филип Метрес ничуть не менее различаются между собой, чем, к примеру, Виталий Лехциер и тот же Марк Новак.

— В фейсбучном посте ты написала, что многое осталось нерассказанным — за границами текста. Ты можешь что-то рассказать о пережитой ситуации сейчас: из того, недоговорённого, что ты бы хотела включить в текст, но не включила по литературным или каким другим причинам?

— В тексте я не давала сведения, которые прямо или косвенно могли навредить информантам и, соответственно, уже напрямую пересекались с рамками действующего законодательства. Конечно, раскрывать её здесь я тоже не буду. То же касается, к примеру, моего второго документального проекта «Вы люди. Я — нет», основанного на моих разговорах с особо опасным рецидивистом (опубликован в альманахе [Транслит], №21 «К новой поэтике» и переведён Энсли Морс для англоязычного выпуска этого же издания).

— Когда читаешь твои условно «недокументальные» (понятно, что каждый текст — документ времени, но я о другом) стихотворения и циклы вроде «Каймании» и «Причального проезда», кажется порой, что их писали разные люди. «Оригинальные» стихи — куда лиричнее и образнее, «документалистика» суше и отстранённее, как будто ты выкидываешь автора, оставляя героев наедине друг с другом и читателем. Так, во всяком случае, чувствую я. Насколько сильно отличается твой подход в работе над этими («твоими-твоими» и «твоими-чужими») текстами?

— Можно сказать, что различается в корне и что не различается совсем. В недокументальных текстах для меня настолько важно зафиксировать момент, состояние, что я тоже становлюсь в определённой мере скриптором и больше слушаю — но только уже себя.

— Как правильно, на твой взгляд, прочитывать «Причальный проезд»? Ведь авторский текст распадается на голоса других. И ты находишься как бы в центре кричащей комнаты…

— Не дав ключа к прочтению в самом тексте, не дам его, конечно, и здесь. За этим можно обратиться к статье Дениса Ларионова о «Причальном проезде» «Между дискурсами и телами» («Контекст», №2) и статье Массимо Маурицио «Взаимопроникновение языковых моделей и формального структурирования текста в современной русской поэзии» (готовится к выходу), где подробно анализируется структура поэмы. А со своей стороны лишь повторю, что для меня был важен именно этот распад текста на голоса, чтобы каждый без моего влияния решил, кого и как ему слушать.

————————————

1 Подробнее о документальной поэзии Марии Малиновской см. в интервью: http://www.cirkolimp-tv.ru/articles/864/dokumentalnaya-poeziya

2 Первый документальный проект Марии Малиновской. Дважды номинирован Виталием Лехциером на премию Аркадия Драгомощенко.