Выпуск №11

Автор: Андрей Пермяков

Почему литераторы не нужны и что в этом очень хорошего

Школота и паникёры

В педагогической среде и её окрестностях уже несколько десятилетий ходит байка о глупости школьников и отсталости школьной программы от языковых реалий. Первые сетевые следы этой истории мы найдём на сайте некой канувшей в нети газеты1, а суть такова: учительница сказала первоклашкам нарисовать иллюстрации к известному четверостишью Пушкина про пушистые бразды и удалую кибитку. Далее версии расходятся, однако по сей день в Интернете кочуют сделанные явно взрослой рукой, но сильно инфантилизованные картинки. На тех картинках в общем случае летит в небе что-то кубическое и взрывает гранатами пушистых зверьков, именуемых «браздами». Рядом стоит бородач с лопатой, собирающийся закапывать трупы браздов. С лопатой — потому что «ямщик» происходит от слова «яма».

Дыма без огня не бывает, тем более что, будучи изданием добросовестным, газета опросила нескольких младшеклассников. Может, детей своих сотрудников или не знаю. Средний ответ оказался не настолько диким, как рисунок из байки, но тоже весёлым. Одна второклассница изложила так: «… рядом сидит на стульчике или ящике дядя, профессия которого – таскать ящики (ямщик). Он одет в тёплое пальто и меховую шапку, поэтому снег, который поднимает птичка (кибитка), не попадает ему в лицо. Удалая — ну, хорошая, в общем»!

Уже более или менее, хотя птичка-кибитка, ямщик-грузчик и кушак-шапка, конечно, веселят. У других опрошенных ошибки тоже были, хотя не столь милые и логично изложенные.

Здесь есть три момента: прежде всего учителя как никто другой склонны к алармизму. Мол, новое поколение всегда хуже предыдущего, родители у них тупее прежних родителей и вообще — куда катится этот мир?

Во-вторых, о разнообразии языка в романе «Евгений Онегин» написаны груды литературы, превышающие объёмом этот самый роман в тысячи раз. Все почтенные литературоведы отмечают невероятный языковой диапазон книги. Вот и в этом фрагменте представлен мир уходящей потихоньку барской деревни. Отсюда — некая архаичность языка, даже для тех времён. Ну а что такого? «Беседа любителей русского слова» давно повержена, авторитет поэта непререкаем. Можно заняться лёгкой стилизацией.

В-третьих, у современных детей, пришедших в мир уже при интернетах, вправду есть особенности. Смотрим, как описал схожую ситуацию из своей биографии замечательный литератор Владимир Тучков: «Ребенком я был пытливым. Ничто не могло остановить мою тягу к знаниям. В первом классе я проходил через болото, примерно километр, по шлаконасыпной дорожке. Потом переходил через Ярославское шоссе. И километр по ул. Колонцова, что в старых Мытищах. Потом три остановки на автобусе через новые Мытищи. И попадал в детскую библиотеку. Библиотекарь, как-то раз решила приподнять мой интеллектуальный уровень и повысить чувство прекрасного. И вместо сказок и занятных детских книжек дать «Песню о Вещем Олеге». Вернувшись, с жадностью раскрыл книжку. И охватила меня оторопь. Ну, с усеченными глаголами «Сбирается, отмстить» вроде бы разобрался. Но что такое ВЕЩИЙ Олег? От вещи? Вечный? Кто такие хазары? Неразумные — дикие, сумасшедшие? Как это — обрек? Почему за набег — это ведь что-то физкультурное, забег, пробег — надо сжигать села? Не фашист ли он? В общем, это был культурный шок»2.

То есть дитю середины ХХ века для получения некой культурной информации необходимо было прилагать буквально физические усилия. И эти приложенные усилия стимулировали досконально разобраться в полученных знаниях. Теперешние же дети вполне понимают (сначала — на бессознательном уровне), что, сколько ни старайся, а таким умным, как Википедия не станешь и весь мир своими знаниями не обоймёшь. Лучше сосредоточиться на неких конкретных и решаемых задачах.

Впрочем, и вопрос о работе с информацией, и тему — что лучше для ребёнка: идти за книжкой через болото, а затем ехать на автобусе, или иметь возможность неограниченного интернет-сёрфинга с обнаружением сайтов с известным контентом3 и тестированием этого контента на себе, оставим родителям и педагогам4. Мы о стихах, о языке. О том, почему язык классики ребёнку понятен, но не совсем. Говорить будем не то чтоб на упрощённом и дилетантском уровне, но, скорее — в прикладном аспекте, касающемся связи языковых перемен с развитием актуальной литературы.

Раскольники, разбойники, проходимцы

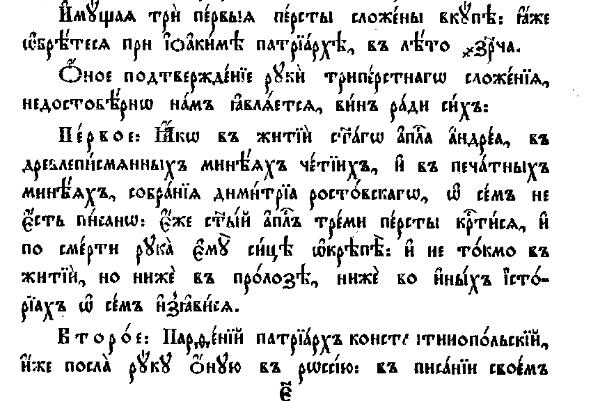

Взглянем на такой документ:

Это фрагмент из книги «Поморские ответы», 1723 г. Автор — Андрей Денисов сотоварищи из старообрядческой беспоповской общины на Выгу. Около того времени иеромонах Неофит, посланный Петром I для увещевания раскольников, составил список из ста шести вопросов, касающихся вероучения, а выговские на них отвечали почти целый год. Фрагмент, представляющий собой ответ на один из самых общедоступных и при этом краеугольных моментов — о двоеперстном и троеперстном крещении — выглядит красиво, но непонятно. Даже на визуальном внесодержательном уровне он сильно отличается от тёплых ламповых книжек «с ятями» из XIX века.

Можно переложить полуустав гражданским шрифтом, но получится не слишком яснее: специфические аббревиатуры, диакритические знаки, странный порядок слов, иные лексика и синтаксис… Поэтому Виктор Вячеславович Боченков, готовя «Ответы» к изданию, сделал их литературный перевод в отдельном томе5. Двухтомник интереснейший, с некоторым использованием современного варианта вполне доступный к чтению и пониманию. Мы к этой книге мельком ещё вернёмся, а пока глянем, как обсуждали церковные дела всего семьюдесятью годами позже составления «Ответов».

В этом нам поможет Б. А. Волчёнков — педагог, краевед, историк… впрочем, перечисление всех успешных занятий и описание дивной харизмы этого человека вновь отвлечёт нас от сути. Сейчас Борис Алексеевич нужен нам как обладатель и хранитель многовекового архива Гаврилово-Посадской ратуши. Фрагменты этого кладезя он нередко выкладывает в фейсбуке6. В записи от 11 марта 2020-го года было описание событий, произошедших за 215 лет до того. Почти день в день. Восьмого марта 1805-го года посадское начальство обсуждало как накануне «…находящийся при здешней церкви понамарь Михайла Алексеев будучи пьяной во время служения той вечерни на правом крылосе чинил великий крик и шум; во-первых ссорился тоя церкви с протопопом Афанасьем Степановым и называл его вором и каналиею; во-вторых служащего вечерню священника Алексея Петрова; который ево от такового неистовства удерживал не послушал, и с ним весма грубым образом кричал, от чего произошёл в церкви великий соблазн, за которое неустройство по принесённой от означенного протопопа жалобе приказано было ево, пономаря, по силе гласящих на таковой случай узаконениев взять из церкви и посадить в Ратуше под стражу, но он не хотя повиноваться закону ушёл в алтарь и ухватясь за стоящий за святым престолом животворящий крест, взять себя из причётников никому не дал, проговаривая при том, что ево теперь никто взять под стражу не может. По таковому ево упрямству и непослушанию призван был в ту церковь благочинный Старой пашенной слободы Грегорий Павлов и им уже из алтаря он взят и отдан под стражу.

ПРИКАЗАЛИ: призвать оного пономаря Алексеева в присудствие Ратуши, объявить ему, чтоб он впредь таковых неустройств в церкви не чинил, и из под стражи освободить, а к благочинному священнику Грегорию Павлову с прописанием вышеписанных обстоятельств послать требование, дабы он о поступлении с ним, Алексеевым за вышеписанные учинённые противные Закону поступки и пьянство по законам, куда следует по должности своей представил, и сию Ратушу письменно уведомил.

Бургомистр: Гаврила Зимин Ратман: Пётр Бурков Ратман: Кузма Зимин»7.

За исключением знаков препинания, мелких особенности орфографии и названий должностей, текст звучит почти бюрократически-современно и в нём даже вполне ощутима ирония выносящих постановление.

Сознаюсь в некоторой хитрости. Впрочем, все уже догадались. Фрагмент из «Поморских ответов» написан не на русском языке, а на церковнославянском. Однако Андрей Денисов духовным лицом в точном смысле слова не был. Образованный дворянин, потомок Мышецких князей, обучавшийся в Киево-Могилянской академии, а затем ушедший в раскол. Да и непреодолимой границы между тогдашним русским и церковнославянским языками не существовало. В известной переписке Грозный и Курбский довольно легко переходят от высоких речей к площадному лаянию. Ну, они были замечательными стилистами и прекрасными демагогами.

Впрочем, образцы сугубо гражданской речи времён оных тоже сохранились в изобилии. Челобитные, подворные описания или вот: донесения на высочайшее имя. Следующий фрагмент записан со слов первооткрывателя Колымы Семёна Дежнёва, бывшего человеком деятельным, но неграмотным. «Отписка» предназначалась не кому-то, а царю Алексею Михайловичу: «А тот Михайло Стадухин пришел с Колымы реки в верх Анюя реки марта в 26 день и стал станом своим подле нас близко. А как те иноземцы пришли к нам с ясаком, и взяли мы государева ясаку под того аманата девять соболей. И тот Михайло с товарыщи в те ж поры об ясачном сборе учинил стрелбу из оружья, не ведомо для чего, и тех иноземцов отогнал. А мы его, Михаила, унимали, и он нас не послушал. А чаяли, что мочно было с тех иноземцов государева ясаку и болше того взять, потому что иноземцов было немало, человек с полста и болше.

А как мы перешли на Анандыр реку, и он, Михайло, по первой своей похвалбе, идучи дорогою, росплоша приказного у нас служиваго человека Семена Мотору силно к себе взял, и держал у себя он девять ден. А пришел он, Семен, к нам на дороге в десятой день, а сказал он, Семен: «Садил де меня Михайло Стадухин в колоду. А вымучил де у меня в колоде он, Михайло, таково писмо, чтоб мне, Семену, с товарыщи на Анандыре государевы службы особне не служить, кроме его, Михаила, и быть под началом у него, Михаила».

Да апреля в 23 день на Анандыре реке Семен Мотора с товарыщи дошли до ясачного зимовья Семейки Дежнева с товарищи, с промышлеными людми двенадцать человек. И яз, Семейка Дежнев, с товарыщи с ним, Семеном Моторою, с товарыщи стали государеву службу служить с того числа вместе и аманатов кормить сообща. А у меня, Семейки, с товарыщи два аманата анауляне взяты вновь, Колупай имя одному, а другому – Негово»8.

Не сомневаюсь: в естественной речи, особенно с подчинёнными, когда для связки можно было применять популярные во всякий век слова, Семён Дежнёв был вполне внятен и последователен. А излагая с помощью писца дело самому Государю, путает важное с маловажным, отвлекается, перескакивает. И ведь это ещё один из талантливейших.

Для контраста — фрагмент из географического источника несколько более позднего времени. Из «Военно-статистического обозрения Российской Империи». Этот многотомник составляли офицеры Генерального штаба при Николае I. Не завершили вследствие Крымской войны. А ни до, ни после равного в стране не появлялось и не появилось. Именно так: чтоб компактно, аккуратно, ясно, доступно умеренно образованному человеку, но без упрощений. Штабс-капитан Алексей Иванович Макшеев, будущий генерал, академик, историк, географ и культуртрегер9 России в Средней Азии начинает своё описание Пермской губернии10 следующим образом: «Пермская губерния лежит по обе стороны средней части Уральского хребта, на рубеже Европейской части России с Азиатскою, но несмотря на удаление свое от центра империи, имеет для неё весьма выгодное значение, как по своим огромным и разнообразным естественным богатствам, так и по самому своему положению. Она нуждается только в мануфактурных произведениях, а в остальном может обойтись собственными средствами…». И так — двести шестьдесят страниц. Внятно, по делу, с таблицами, с размышлениями. Человеческим языком. От главного к частностям. Сохранив структуру, стиль и обновив сведения11, можно изучать на уроках географии в местных школах с шестого по одиннадцатый класс. С ужасающими учебниками «краеведения» не сравнишь.

Между донесением Дежнёва и книгой Макшеева прошло время. Для заполнения этого времени можно было б представить, к примеру, отчёты Татищева или других деятелей петровской эпохи. Но в нашем варианте — с полуторавековым разрывом — контраст очевиднее, да и записи российских деятелей XVIII века содержат подспудно выраженный восторг момента, когда человек не просто стал грамотным, но причастился европейской культуре. Плюс общее влияние эпохи барокко способствовало некой витиеватости стиля.

Так или иначе, но все представленные выше фрагменты служат подтверждению разных аспектов ужасно банальной и тысячекратно повторённой истины: русский литературный язык сформировался из разных источников в начале XIX века, был кодифицирован при активном участии пушкинского круга, а к середине того же века достиг своего полного развития. На том языке мы и пишем. За последние два века язык изменился меньше, чем за век между 1700-м и 1800-м годами.

А что дети этот язык не всегда понимают, так речь разнообразна и велика, ребёнку лексических тонкостей сходу не освоить12. Хотя язык, конечно, упростился. Вернее, часть его возможностей ушла в резерв. Но мы этого момента тоже коснёмся.

Конечно, есть моменты объективные, связанные с переменой реальности. Скажем, фразу «пострадала, зашибив бабки», вне контекста сейчас мы, скорее всего, отнесём не к лошади. Или классическое из книги «Соборяне» Н.С. Лескова: «Владыка решение консисторское о назначении следствия хером перечеркнул». Хотя тут случай сложный, пограничный. Название двадцать третьей буквы старославянского алфавита, исходно коннотировавшееся с херувимом, к середине XIX века употреблялась уже примерно в нынешнем значении — для эвфемизации эрратива.

При этом фраза Лескова, безусловно, не относится к разделу похабного искусства, имеющего собственную многолетнюю традицию13. Но двусмысленность высказывания была современникам очевидна. Это он зачем так сделал?

Сломать линию

Сперва ненадолго вернёмся к архиву Гаврилово-посадской ратуши, хранимому Б.А. Волчёнковым. В архиве этом есть довольно много уголовно-детективных сюжетов. Например, про мещанина Василия Червякова, который «С 4 на 5 число минувшего октября месяца в ночи не будучи известен, что купца Меньшова с женою его дома не было, пошёл из дому своего, сказавши жене своей, что идёт на мельницу, взяв тихонько с собою трут с огнивою и незажжённую сальную свечу. И пришёл огородами в огород же означенного купца Меньшова никуда не заходя, где привязанной собаке, в то время лаявшей, бросил имевшейся при нём говядины фунтов двадцать, почему она и замолчала14, а сам подошёл к окну чулана, состоящего на огороде; подставил имевшиеся тут дровни, отломил взятым со двора своего железным ломом в оном окне железную решётку, взлез в чулан и дверь оного завязавши верёвкою тут же ему попавшейся, опасаясь, чтоб во оную кто из сеней не вошёл, высек из вышеописанной огнивы огня засветив свечу, увидел стоящий во оном чулане шкап. Отворил его, так как он был не заперт, и начал выбирать бывшее в нём разное платье, которое и выбросил в разламанное окно. Потом от некоторых сундуков отломил замки тем же ломом, а другие были не заперты. Сколько же их было не упомнит». Попался мещанин на сбыче краденного в Ростове Великом, но нас интересует само описание кражи мировым судом. Внятное, понятное, однозначное.

Теперь сравним это с доступным в интернете постановлением современного мирового суда. С его описательной и мотивировочной частями. Один нехороший человек «действуя умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, умышленно высказывая в адрес Ильиных Н.И. угрозу убийством, нанес ей множественные, не менее трех, удары ножом по тыльной стороне левой ладони, причинив ей тем самым телесные повреждения, расценивающиеся как легкий вред здоровью. После этого, действуя умышленно, в продолжение своего преступного умысла, Климонтов С.Н., осознавая противоправный характер своих действий, умышленно высказывая в адрес Монахова А.А. угрозу убийством, нанес последнему один удар ножом в область задней поверхности шеи, причинив тем самым телесное повреждение, расценивающееся как легкий вред здоровью. Затем Климонтов С.Н., действуя умышленно, продолжая высказывать угрозы убийством в адрес Ильиных Н.И. и Монахова А.А., нанес Ильиных Н.И. один удар ножом по запястью левой руки, причинив тем самым телесные повреждения, расценивающиеся как средней тяжести вред здоровью. Своими действиями Климонтов С.Н. создавал у Ильиных Н.И. и Монахова А.А. впечатление о реальной возможности приведения высказанной угрозы убийством в исполнение, которую последние воспринимали реально, так как у них имелись основания опасаться осуществления данной угрозы, поскольку Климонтов С.Н. находился в состоянии опьянения, был настроен агрессивно по отношению к ним и нанес удары ножом, причинив им телесные повреждения различной степени тяжести. После чего в комнату вошла соседка *** и пресекла противоправные действия Климонтова С.Н. Ильиных Н.И. и Монахов А.А. выбежали из комнаты, *** выбила нож из руки Климонтова С.Н., после чего вызвала сотрудников полиции».

Что-то живое возникает в самом финале, когда появляется соседка ***, заставляющая вспомнить Сару Коннор. В целом же язык постановления будто искажён специально — разумеется, под видом заботы о максимально однозначных формулировках.

Такой сознательной порче языка есть масса объяснений. Вот довольно ситуативное и оптимистичное от Бродского: «Язык, которым пользуется государство, во многих отношениях — не русский. Это язык сильно онемеченный, загаженный жаргоном марксистских трактатов начала века, полемики Ленина с Каутским и пр. Это жаргон полемических социал-демократических программ, который внезапно оказался языком людей, пришедших к власти»15.

Увы, но марксизм сейчас не в чести, а язык официоза продолжает оставаться дивным. Более того, всякий, кому приходилось встречаться по работе с официальной документацией ЕС, начинал сомневаться: а действительно ли английский (немецкий, французский) язык он изучал в институте и на платных курсах? Как будто марсиане пишут для роботов.

Отчего так — понятно. Письменная речь по своему генезу есть речь власти, диктата. Насчёт устной тоже существуют разные теории. Например, она могла возникнуть как средство передачи опыта и тоже, стало быть, служила орудием некоторого принуждения. Но это вряд ли. А вот письмо, конечно, исходно было методом запроса и выдачи имущественных отчётов. Тому существует много свидетельств. Затем грамотными стали более или менее все, а потребность руководить и выражать это в письменной форме сохранилась. Отсюда и начальствующие изыски. Свежайший пример — Википедия. Из весьма свободного сообщества, наполненного отличным и прекрасно изложенным контентом, за пятнадцать лет ресурс превратился в предельно бюрократическую и неудобопользуемую структуру. Заметим: добровольно, силами местных администраторов. Без государственного или надгосударственного регулирования.

Как ни странно, но замечательные стили классиков романтических, реалистических и модернистских периодов тоже произошли из сходных по источников. От потребности (необходимости) отличаться, выделяться и, таким образом, иметь какую-то власть над умами. Упомянутый Лесков сверхудачно ввёл в литературу употребление народных и церковных речей, слабо представленных в лексиконе русского литературного языка первой трети XIX в. У Пушкина и Гоголя преобладали всё-таки стилизации. Язык с благодарностью новацию поглотил. Как поглотил куда более радикальные новации следующего века, двадцатого.

Более того, попытки деиндивидуализации речи или её сведения к первичному лингвистическому бульону язык тоже успешно классифицирует и принимает. Либо отторгает. Скажем, Ролан Барт провозгласил «нулевую степень письма». Пробуют использовать её многие, а получается у Дмитрия Данилова. Хотя «Литература, согласно Барту, — то, что маркировано как Литература»16 и не более, но, как видим, одной лишь маркировки недостаточно. Или «поток сознания». В непрерывном или дискретном виде в русской литературе его применяют уже более века, но у Анатолия Гаврилова или Александра Ильянена поток этот представлен интереснее, нежели у большинства других авторов.

Впрочем, даже отказ от речи не спасает. «Поэма конца», созданная Василиском Гнедовым и состоявшая из одного взмаха рукой, многократно описана на русском языке. Акции сообщества «Медицинская герменевтика», не оставлявшие материальных следов, также тщательно и наукообразно документировались. На этом фоне роман Баяна Ширянова «Пробел», собственно из пробела и состоявший, выглядел чудовищным многословием. Его обсуждению в Сети посвящено страниц пятьсот, вроде.

Словом, русский литературный язык, сформировавшийся в канонической форме сравнительно недавно, оказался очень жадным и впитывал буквально всё. Но еще более всеядным оказался язык русской литературы. Естественно, в какой-то момент крайне соблазнительным стало желание задать языку некоторые рамки. Речь чаще идёт не о структурных ограничениях и комбинаторике, а, скорее, о мировоззренческих и философских вещах.

Сам себя не окоротишь — никто тебя не окоротит

Май 2020-го года в силу эпидемии коронавируса оказался удивительно продуктивен на прекрасные разговоры о литературе и культуре. Прекрасными они оказались в том числе благодаря платформе Zoom — в отличие от обычных «Круглых столов», модератор действительно модерирует разговор, попеременно включая и отключая дозволенные речи участников, и все слушают друг друга по очереди. Без реплик с мест и прочего остроумия.

Пятнадцатого мая кураторы серии «InВерсия: чтения и разговоры» — Наталия Санникова и Юлия Подлубнова — устроили разговор на тему, предложенную нижегородцем Артёмом Фейгельманом: «Слова о словах: метапозиция в современной поэтической речи». Собственно, автор идеи и задал тон, сказав в частности: «Метапозиционирование, раскол субъекта, стал неким знаком. Это, знаете, как бы ГОСТ такой: если человек это умеет, значит он эстетически адекватен, значит, он что-то может» Артём вообще необыкновенно провокативен и умеет формулировать. Среди прочего в его речи прозвучало обоснование невозможности сейчас (а скорее всего — и в историческом аспекте) прямого высказывания, необходимость отказа от языка диктата и насилия, разрушение субъект-объектных иерархий (напомню: при сохранении и применении ГОСТов) и много разных удивительных вещей. Дважды он воспроизвёл строки Пауля Целана: «Господь преломил хлеб, хлеб преломил его», как абсолютный пример субъект-объектного неразличения. Правда, не сказал, в чём принципиальное отличие слов Целана от историю про бабочку и Чжуан-Цзы17. Собственно, жёсткая необходимость метапозиции при столь же жёсткой необходимости отказа от метанарративов как таковых и стала плодотворным парадоксом, определившим ход дискуссии. Ход и стиль общего разговора отсылал ко временам создания концепта метанарративов и превращению их в пугало.

Автоматически приходило на ум начало восьмидесятых годов: заочный и весьма язвительный диалог Жана-Франсуа Лиотара с Юргеном Хабермасом. Поскольку Лиотар мёртв, а Хабермас нет, больше пространства для высказывания дадим Лиотару. Но сначала вспомним исходную точку тогдашнего спора этих мыслителей. Ею стала известная, уже тогда обладавшая непререкаемой значимостью и тщательно отрефлексированная фраза Теодора Адорно о культурной ситуации «после Освенцима». В не сведённом к слогану виде посыл звучит так: «Тот, кто ратует за сохранение культуры, пусть даже виновной во всех грехах, пусть даже убогой, тот превращается в ее сообщника и клеврета; тот, кто отказывается от культуры, непосредственно приближает наступление эпохи варварства; и именно в этом качестве культура и разоблачила самое себя»18. Вторая часть высказывания имеет явные коннотации с известной статьёй А.А. Блока «Крушение гуманизма». Только Блок, как и Валерий Брюсов в известном стихотворении «Грядущие гунны», эпоху варварства скорее приветствовал.

К моменту возникновения спора, а это, напомним, самое начало восьмидесятых годов ХХ века, Лиотар интерпретировал позицию Хабермаса как максимальное приближение к первому варианту. То есть как продолжение модернистской линии европейской культуры, собственно, и приведшей к Освенциму: «Хабермас требует от искусств и поставляемого ими опыта перебросить мост над бездной, разделяющей дискурсы познания, этики и политики, и проложить тем самым путь к некоему единству опыта. Мой вопрос: о какого рода единстве мечтает Хабермас? Является ли целью проекта современности построение социокультурного единства, в лоне которого все элементы повседневной жизни и мышления найдут себе место, как в некотором органическом целом? Или же тот проход, который надлежит пробить между гетерогенными языковыми играми — играми знания, этики и политики, — относится к иному строю, чем они сами? И если так, то каким образом сумеет он реализовать их действительный синтез»?19

Спустя лет шесть Хабермас выпустил сборник статей, где ответил на заданный выше вопрос, отдавая явное предпочтение первому варианту, то есть продолжению линии на единство европейской культуры при коррекции общей её направленности. То есть продолжению модернистского пути к единству опыта в секулярном изводе. Суть и сумму идей упомянутого сборника изложил Виталий Лехциер: «Понятие постметафизики звучит в философии то тут, то там, в разных контекстах, но в строгом смысле оно пошло от Ю.Хабермаса, от его сборника статей 88-го года с названием “Постметафизическое мышление”. Он считал, что современной философии свойственно постметафизическое мышление. И у этого мышления, с его точки зрения, есть три составляющие: принципиальная посюсторонность, медиальность и перформативность. То есть человеческий опыт и понятие субъективности как коррелятивное понятию человеческого опыта должны пониматься как опосредованные языком, как ситуированные, социально, исторически, и как имеющие свершающийся, перформативный характер. То есть проще говоря поэтическая субъективность есть некоторый процесс субъективации, осуществляемый всегда на основе различных техносов, различными способами и в конкретных исторических условиях»20.

Лиотар же, оглашаемый многими как циник и едва ли не главный адепт постмодерна в его бытовом понимании, то есть в качестве квинтэссенции морального релятивизма, культурного эгалитаризма и прочих жупелов, всегда оставался метафизическим мыслителем. Избегая при этом термина «метафизика», елико возможно. Эпоху экспериментов он трактовал как психоанализ европейской культуры: «Я хочу сказать, что для правильного понимания творчества современных художников, скажем, от Мане до Дюшана или Барнета Ньюмена, следовало бы сопоставить их труд с анамнезом в смысле психоаналитической терапии. Подобно тому как пациент пытается разобрать свою настоящую проблему путем свободной ассоциации не относящихся, казалось бы, к делу элементов с какими-то прошлыми ситуациями, что позволяет ему обнаружить скрытые смыслы своей жизни, своего поведения, — так же можно рассматривать творчество Сезанна, Пикассо, Делоне, Кандинского, Клее, Мондриана, Малевича, наконец, Дюшана в качестве своего рода «разработки» (durcharbeiten) современностью своего собственного смысла. Если пренебречь подобной ответственностью, мы определенно обрекаем себя на повторение без каких-либо изменений «современного невроза», западной шизофрении, паранойи и т. д., источника бед, которые мы познали на протяжении последних двух веков. Как видишь, понятое таким образом «пост-» «постмодернизма» не означает движения типа come back, flash back, feed back, т. е. повторения, но некий «ана-» процесс — анализа, анамнеза, анагогии и анаморфоза, — который разрабатывает нечто «изначально забытое».

И дальше: «Вещи и мысли, идущие от научного знания и капиталистической экономики, разносят с собой одно правило, которому подчинена сама возможность их существования, и правило это состоит в том, что никакой реальности, кроме той, что удостоверяется между партнерами некоторым консенсусом относительно их познаний и обязательств, не существует».

И ещё дальше: «Современность, какой бы эпохой она ни датировалась, всегда идет рука об руку с потрясением основ веры и открытием присущей реальности недореальности — открытием, связанным с изобретением других реальностей».

И ещё-ещё дальше: «Современным я буду называть такое искусство, которое использует свою «малую технику», как сказал бы Дидро, для того чтобы представить — что имеется нечто непредставимое. Дать увидеть, что имеется нечто такое, что можно помыслить, но нельзя увидеть или дать увидеть»21.

То есть речь не об отказе от поисков высшего смысла, но о предельной индивидуализации этих поисков, о свободе от тех самых метанарративов. О частном творчестве, не сопровождающемся, однако, чувством адского и высокого одиночества, как то предполагали романтики и экзистенциалисты.

Конечно, философствующим субъектам можно задать хитрые вопросы. К примеру, об их понимании исторических условий в эпоху ими же объявленной постистории. Ещё больше таких вопросов можно задать с высоты прошедших лет. Ибо вопреки осторожно-скептическому отношению к модерновой европейской культуре Лиотар не подвергал сомнению техническую состоятельность этой культуры. И единственной серьёзной угрозой считал сознательную деятельность самого человека: «Между тем этот упадок «современного проекта» — не декадентство. Он сопровождается бурным, практически по экспоненте, развитием технонауки. У нас нет и никогда уже не будет утрат и отступлений в знаниях и умениях, кроме как имея в виду уничтожение человечества»22. Издано это, напомним, в 1985-м году. Всего через год произойдёт Чернобыль, будет окончательно идентифицирован возбудитель СПИДа, чуть позже станет явной проблема с климатом, ещё чуть позже окажется очевидным не абсолютное доминирование Запада, возникнут неснимаемые и плохо формулируемые, но безусловно реальные гендерные проблемы. Человечество потеряет ряд неплохих технологий, вроде сверхзвуковых пассажирских перелётов, ну и просто — глянем в начало этой главки, где про пандемию и видеоконференции. Люди так себе контролируют среду обитания.

Тем не менее сорокалетней выдержки споры мыслителей оказались довольно продуктивными. Повторим: круглый стол о метапозиции в современной литературе прошёл интересно. Видео доступно, рекомендуем к просмотру23. Среди прочего великолепного отметим определение Марии Малиновской, назвавшей беспрерывную внутриязыковую рефлексию многих литераторов «литературным каннибализмом», а субъектов этого действа — питонами. При этом другого пути к познанию языка и себя внутри языка, очевидно, нет.

Чуть менее лаконично, но очень по делу сказал Дорджи Джальджиреев из Элисты: «Метапозиция, как умозримая проекция созерцания, показывающая взаимодействие себя с культурным пространством напрямую зависит от личных дискурсов, парадигм создателя [текста] и эти же аспекты во многом зависят от тенденциозности, традиции, господствующей платформы. Через ощущение поэтики как таковой мы можем интегрировать позиции авторов из общего поэтического пространства и подвергнуть анализу». И далее, может быть, основное: «Рефлексия как инструмент может заслонить то, что может быть сделано этим инструментом».

Возможно, ещё точнее та же мысль сказана в стихах Джальджиреева, честно утащенных из его фейсбука.

<…>

Язык как избавление от наваждения опоясываемо недвижной

пресыщенности в свойствах открытия подложно предшествующе

возникновению неизменности (?)

Возвращён в несхожесть возвращений

-уличи по постуку/поступу

<…>

Да, вот эта тотальность языка, невозможность покинуть его так, чтоб он тебя не нагнал мгновенно, и служит куда более жёстким ограничителем литературного бытования, чем все течения, моды и требования политической корректности. Соответственно не прекращаются и вряд ли прекратятся попытки переменить сам язык, тем самым его укротив.

Перепереперевод

Есть два ёмких высказывания, настолько поблекших от частого употребления, что даже ссылки можно не ставить: «Язык есть дом бытия» (М.Хайдеггер) и «Границы моего языка означают границы моего мира» (Л. Витгенштейн). Мыслители, сказавшие это, так сильно повлияли на нынешнюю ситуацию, а формулировки оказались настолько ёмкими, что спорить с ними — только время терять. Конечно, есть неясности: взгляд следует за мыслью или мысль за взглядом? Но с таким вопросом лучше к буддистам и неврологам. Кроме того: всегда ли большой дом лучше маленького и как осуществлять коммуникации внутри неимоверно выросших границ? Впрочем, это всё метафоры.

Стремление к расширению пределов личного мира очень понятно. И всегда хочется либо пределы максимально увеличить, либо создать свой мир или мирок. Или квартирку. Или хотя бы шалашик. То есть если мы всё-таки откажемся от метафор, хочется радикально изменить границы языка, вырастив внутри него новый. Такие попытки мы наблюдали и одну пушкинских времён даже упомянули. Затем ещё были неуспешный, но очень красивый эксперимент Хлебникова, неуспешный и некрасивый советский опыт и ряд попыток довольно частных, но весёлых. Совсем недавно много шума наделала история с диалектами падонкаффского языка. Об этой субкультуре говорили премного. Даже в газетах и в телевизоре. Предрекали, что весьма оригинальные искажения лексики и особенно — фонетики непременно оставят след в «большом» русском языке. Но увы. Уже в 2013-м году Максим Кронгауз, выпуская книгу «Самоучитель олбанского»24, занимался, в сущности, исследованием мёртвого языка, что сам и признавал.

Попытки, конечно, продолжаются. Скажем, Валерий Нугатов под маской Деда Хоссана много лет разрабатывает свой вариант эрратизации речи. Причём разрабатывает весьма интересно — язык в его фейсбуке эволюционирует, всё сильней отличаясь от нормативного русского. Но это, конечно, художественная акция, нишевая попытка. Она ближе к созданию жаргона, чем нового языка. А жаргоны — дело особое. Они не претендуют на всеобщность, а значит — и на освоение новых границ мира. Скорее — наоборот. Они как раз средство построения укрытий. Скажем, «луркояз», возникший, как ясно из названия, на сайте lurkmore.to, многие считают неким аналогом или преемником олбанского. Но нет. Это крайне неэкспансивный, непрозелитический диалект «для своих». Его создатели даже ворчат на употребление луркского вне сайта. Как подростки ворчат на использование их лексики «бумерами».

Кстати, раз уж затронули эту тему скажем: в эволюции молодёжных жаргонов впервые за долгое время появились действительно интересные тенденции. Связаны они, как это обычно и бывало, с англоязычными (в последние десятилетия — ещё и с японскими) заимствованиями, но есть важные нюансы. Отечественная составляющая жаргона ходит более или менее по кругу. Тот же несчастный «чувак» появлялся в языке и пропадал из него с пятидесятых годов, наверное, десяток раз. Есть примеры и более длительной амплитуды во времени. Скажем, Сергей Довлатов был человеком, понимающим различные изводы сленга и прекрасно ими владеющим. Однако читаем в книге «Компромисс»:

— Но мне его рекомендовал директор театра.

— Директор театра — бывший обер-лейтенант СС. Кроме того, он голубой.

— Что значит — голубой?

— Так раньше называли гомосексуалистов. Он к вам не приставал?

— Приставал, думаю. Еще как приставал. Руку мне, журналисту, подал. То-то я удивился…

А к началу восьмидесятых годов младшие школьники мультфильм «Голубой щенок» без хохота уже смотреть не могли. Или ещё пример. Опять из необъятной коллекции Гаврилово-Посадского музея. Там некий обитатель слободы XIX века метко охарактеризован словами «злобычен в пьянстве». Наверняка ж ставший популярным в девяностые глагол «бычить» исторически и этимологически связан?

Ну и вот. В отличие от продукции родных осин, иностранные заимствования довольно чётко связаны со временем. Скажем, употреблявшийся в пятидесятых-семидесятых термин «шузы» подразумевал радикальное сущностное отличие обозначаемой этим словом обуви от отечественных аналогов. А вот словесный импорт последних лет касается прежде всего глаголов и реже — прилагательных. Понятие «кринджить» напоминает малопопулярное, но существовавшее выражение «испытывать испанский стыд», но лаконичней и точнее отражает ситуацию, когда дурака валяет приятель, а дискомфортно тебе. Аналогично «чиллить» — не совсем то, что «баклажанить», хотя чилл-ауты появились в клубах на заре девяностых. «Флексить» не вовсе то же, что «понтоваться», ибо подразумевает некую долю самоиронии. Да и «краш», если чуть отойти от глаголов, это не «парень», «друг», «молодой человек». Это кто-то такой, с кем, в принципе, можно замутить, но лень. Лучше умеренно пострадать об нём.

Получается, иностранные заимствования восполняют нехватку определительных не только для вещей, как то было у нас столетиями, но и для чувств (как, впрочем тоже бывало со времён ипохондрии и сплина, — но эпизодически). Это момент, показательный во многих отношениях. В периоды уравнивания стилей материального потребления растёт спрос на методы выражения чувств. То есть на объекты, бывшие во все времена епархией художественной литературы.

Говорить о значении заимствований и трансляций для отечественной словесности очень смешно. Особенно — в историческом аспекте. Хотя не только. Действительно ж почти каждый случай удачного и нового перевода вызывает серьёзнейшее обсуждение. А ведь, кажется, переведено уже всё. Причём переведено по нескольку раз. Известный «список Бродского», на который студенты жаловались, что его невозможно прочесть за три курса, доступен в самых-самых разных переложениях.

Но переводы множатся, и появление многих из них существенно влияет на актуальную литературу. Казалось бы, что нам за дело до населявших Англию триста пятьдесят лет назад стихотворцев? Однако заполняемые в новых работах лакуны вдруг дают возможность нового взгляда на многое: «Переводчица пояснила, что если «поэты-метафизики» этой эпохи — во главе с Джоном Донном — во многом благодаря вниманию Иосифа Бродского отчасти уже освоены русской традицией, то их современники «кавалеры», наследующие скорее «легкой поэзии» в традиции Бена Джонсона для отечественного читателя фактически отсутствуют»25. Или недавно вышедший двухтомник поэтов Первой мировой, сражавшихся по обе стороны фронта,26 — безусловно, явление масштаба, который предстоит осмыслять и осваивать крайне долго. Даже ведь не совсем новый перевод Ду Фу27, жившего в совсем незапамятные времена, продолжает косвенно, но заметно влиять на стихи, появляющиеся в последние годы у самых разных авторов.

Раз уж вспомнили китайцев, порадуемся за себя. За то, что в сравнении с этими самыми китайцами не только отечественная, но и вся европейская литература удивительно молода и в количественном отношении — ничтожна. Достаточно давно, ещё в XVII веке, правители и советники цивилизовавшейся маньчжурской династии велели учинить компендиум литературы из серии «что следует знать образованному Сыну Поднебесной, дабы стать успешным чиновником». Появился свод с названием Сыку цюаншу. Он состоял из 36 000 томов и более двух миллионов страниц. Думаю, по мере развития компьютерных технологий всё это великолепие когда-то будет переведено на самые разные языки. И на русский тоже, войдя тем или иным образом в круг чтения. Формально в этом ничего плохого, кроме хорошего, разумеется, нет, но риск разрыва общего круга чтения достигнет оранжевой черты: когда писатель и читатель восприняли непересекающиеся круги литературы, понимания ждать сложно.

Самому-то русскому языку ничего не будет, он по-прежнему активно поглощает новации, неплохо сохраняя структуру. Скажем, простое выражение из жаргона айтишников «заассайнить таск», безусловно, относится к нашей речи, а с английским языком, откуда были позаимствованы task и assign28, имеет связи только генеалогические. Нет, мы не идеализируем русский язык. Скажем, расстраивает абсолютно невменяемая ситуация с грамматическими временами. И ситуация это усугубилась при кодифицировании. Варианты вроде «поддамши» рассматриваются как эмоциональные и просторечные, а меж тем это удобнейший вариант деепричастий прошедшего времени. Мол, всё равно уже выпил, но стал/станет/может стать огурцом.

Есть и другие тревожные особенности. Наверное, хорошо, что литературный язык в своём зафиксированном два века назад виде, распространившись на крайне обширных территориях, почти не испытал влияния диалектов. В сравнении с громадным Китаем или небольшой относительно Германией язык един. В то же время, оказавшись в иноязычном окружении, русский язык исчезает из довольно крупных популяций за два-три поколения. Примеры, опять-таки, можно найти в Германии и Китае. Однако это очень специальные вопросы, мы в них просто утонем. Лучше зафиксируем ближе к финалу статьи гипотезу и сформулируем проблему. Гипотезу, впрочем, украдём. Опять-таки у Максима Кронгауза. Человека, очень внимательно отслеживающего перемены в языке и его перспективы. Суть такова: за следующие пятьдесят лет язык существенно не переменится, и даже числительные будут по-прежнему склонять. И по-прежнему с ошибками29.

А проблема будет сугубо литературной: как и что можно сказать на языке, на котором сказано очень многое, на языке, развивающемся, мгновенно поглощающем инновации, но довольно устойчивом, не склонном к радикальным переменам. Наконец на языке, замечательно отражающем себя в переводах. Причём отражающем в диахроническом аспекте: лучшим переводом Илиады так и остаётся работа Гнедича, переводом Одиссеи — Жуковского, а вот, скажем, замечательные переводы средневековой литературы, литературы Нового времени, как ни странно — византийской, само собою — неевропейских литератур относятся к ХХ веку. То есть стилистика переводов отображает перемены даже не в языке, а в общекультурной ситуации. Что можно написать, когда каждое созданное произведение конкурирует не с рассказиком коллеги по ЛИТО, а, например, с Боккаччо? Конкурирует и в отношении качества, и в борьбе за читательское внимание? Литературно-информационная нагрузка на читателя ведь запредельна, и выбирать он будет тщательно.

Другой важный момент — наследие постмодерна. В смысле, доброе наследие. В частности, понимание того, что «лучше» сделать нельзя. Можно сделать лишь иначе. Открытие равно свершению. И связанный с этим более глобальный момент: восприятие культуры как искусства. Поэтому художественная литература теперь борется за внимание не только с огромным и всё возрастающим объёмом другой художественной литературы, в том числе переводной, но и с нон-фикшеном во всем его разнообразии. Происходят вещи, лет двадцать назад невозможные. Книги «Песни в пустоту»30 и «Формейшн: история одной сцены»31 явным образом пробудили интерес к музыке, прямо скажем, не пользовавшейся популярностью «при жизни». То есть это не книги о знаменитых музыкантах, а книги, сделавшие музыкантов знаменитыми спустя многие годы.

О поглощении же досуга интернетом, спортом и клубами в ущерб книге не говорил только ленивый. Но это не совсем правда, да мы и не про досуг. И не про методы достижения медийного и даже материального успеха — рецепты известны, и у кое-кого даже получается к этому успеху прийти. Мы о том, что делать, раз никто впрямую не виноват. Тем более, ситуация-то отличная в целом: нынешняя свобода от любых, в том числе моральных и культурных ограничений, — бесценна. Конечно, к свободе прилагается неоплачиваемость литературного труда и незаметность для общества, но второе даже хорошо, а первое терпимо.

Ну и ке фер? Фер-то ке?

Варианты радикального и принудительного обновления мы вкратце упомянули и остались недовольны. Нет, эксперименты прекрасны, однако скажем опять: язык слишком устоялся, оставаясь при этом ужасно восприимчивым. Минус-приёмы, нуль приёмы тоже делаются рутинными крайне быстро.

Красивый вариант — взгляд на современный русский32 язык как целое. Но откуда смотреть? Из прошлого? Этот вариант прочно оккупирован пародистами, использующими стили наиболее узнаваемых литераторов для гыгыканья и лулзов. Из будущего? Тут, пожалуй, епархия фантастики в виде «Рукописей, найденных где угодно». Из другого языка? Да, это работает. И порой весьма интересно. Мы имеем в виду не переводы; их мы уже обсудили, а, скорее, обратные варианты. Попытки писать на русском как на нерусском.

Евгений Клюев лет десять назад сочинил цикл стихотворений якобы на языке пираха33. Это даже не обращение к детству языка, это взор из другого мира. Как известно, пирахан34 — единственный описанный нерекурсивный язык. То, чего согласно теории Ноама Хомски об универсальной грамматике на белом свете вообще не может быть. На пирахан нельзя рассказать об языке пирахан. Сейчас проще привести пример из Евгения Клюева:

1

Небосвод говорит река: добрый день, река.

Говорит река: добрый день, — говорит река.

Над река есть облако теплого молока.

А в река есть облако холодного молока.

Стая рыбы плещется в заросли тростника.

Стая птицы машет крылом сухого песка.

И толпа ребенка сбегается издалека.

Хорошо возиться в глина у бережка.

Рыба с рыба трудно соединить.

Птица с птица трудно соединить.

У ребенок есть такая длинная нить,

но ребенок с ребенок и нить не соединить.

Хорошо лепить из глина разная снедь.

Хорошо не уметь число, хорошо не знать

никакого сколько: сколько — такая нудь!

Впрочем, нет у пираха и самого слова нудь.

Несмотря на предельно лаконичный синтаксис, этот текст избыточно сложен для пираха. Буквально с первого слова всё слишком цивилизованно: составного термина «небосвод» в их языке быть не может. Как нет и приветствия «добрый день». Впрочем, и любого другого приветствия: увидел, что с человеком всё в порядке — радуйся. Множественного числа — «рыбы», «птицы», «заросли» в нашем понимании у пираха тоже нет. Союзов «и», «а» — нет. Да и ударение в слове «пираха» падает на финальный слог. Но попытка, конечно, интересная, остающаяся в памяти. Главное, что тут показано: примитивный, условно близкий к природе язык настолько же непригоден для выражения, а тем более — для передачи собственных чувств, насколько для этого непригодны развитые языки, испорченные цивилизацией. И так будет, по крайней мере, до изобретения очень совершенных нейроинтерфейсов. Выходит, естественные языки обречены биться в стеклянный потолок, пытаясь осуществить непосредственную передачу частного опыта. Это очень хорошо, разумеется. И внушает надежду. Хроническая языковая недостаточность, конечно, неизлечима, но поиски лекарства крайне интересны.

Впрочем, чего нам пираха? Нам бы к родным осинам. Они ведь не только для нас родные. Существует целый ряд интереснейших (и продолжающихся) попыток глянуть на русскую литературу из близкого соседства и что-то в этой литературе переменить. Я имею в виду писателей и поэтов, пишущих на русском, но или по рождению принадлежащих к иным культурам, как бурят Амарсана Улзытуев, или авторов, глубоко погружённых в иные языковые реалии. Как, например, Сергей Завьялов и Денис Осокин, работающие с финно-угорским материалом. Очень важно: в обоих случаях языковые среды, откуда к нам идёт новая культурная информация, не просто «нерусские». Они вообще не принадлежат к индоевропейской языковой семье. И получаются, на мой взгляд, крайне интересные результаты. Из последних на сей момент открытий в данном сегменте литературы хотел бы отметить альманах молодой (в основном молодой) удмуртской поэзии35. Совершенно неожиданный результат билингвального бытования. Хотя поэтов родом из Воткинска, Ижевска и Сарапула мы знаем давно и даже любим.

Но, разумеется, варианты работы с речью извне — в определённом смысле экзотика, важные эксперименты и моменты калибровки. В этом смысле они аналогичны переводам. И да: это, конечно, тоже своего рода метапозиция. Но базовые линии развития определяет сама литература. И тут звучат ожидаемые голоса о необходимости ограничений в условиях, когда написанное на русском и переведённое на него достигло размеров совершенно неописуемых. Ограничений не структурно-стилистических, но волевых. Редакторских.

В ответ на такие предложения можно сказать разное, но, к счастью, замечательно справилась Анна Голубкова. Я просто воспроизведу её стихотворение, подчеркнув, как она это сделала в фейсбучной публикации, что совпадение имени лирического героя и весьма известного литератора является случайным:

* * *

я хочу читать самое лучшее

сказал евгений никитин

что вы мне подсовываете

какую-то ерунду

мне не интересны

бесконечные тексты

каких-то непонятных поэтов

о которых никто никогда

не скажет доброго

критического слова

публиковать надо

самое лучшее

то что останется в веках

попадет в будущие

учебники школьной

литературы

а проблема отбора

меня не волнует

вы редакторы

профессионалы в своем деле

должны уметь отличать

важное от неважного

а иначе зачем

всем этим заниматься

зачем эти бесконечные

никому не нужные

публикации

которые никто не читает

надо чтобы в журнале

был один текст

и чтобы все читали

только этот текст

чтобы все думали

только об этом тексте

чтобы все писали

только об этом тексте

вот тогда автор сразу получит

настоящее приращение

символического капитала

а не это вот все

что вы тут публикуете

не ерунду эту непонятную

а настоящие масштабные

произведения

вот это будет действительно

крутая литература

литература которую

действительно интересно читать

а не ваши вот эти все

так называемые авторы

не заслуживающие

даже беглого взгляда

на свои банальные

никому не интересные

никому не нужные

канувшие в Лету

сразу после написания

произведения

Действительно: позиция, изложенная в тексте от имени персонажа, — толстовская. В таком смысле, что однажды Лев Николаевич написал в предисловии к роману фон Поленца: «На моей памяти, за 50 лет, совершилось… поразительное понижение вкуса и здравого смысла читающей публики. Проследить можно это понижение по всем отраслям литературы; но укажу только на некоторые, более заметные и мне знакомые примеры. В русской поэзии, например, после Пушкина, Лермонтова (Тютчев обыкновенно забывается) поэтическая слава переходит сначала к весьма сомнительным поэтам: Майкову, Полонскому, Фету, потом к совершенно лишенному поэтического дара Некрасову, потом к искусственному и прозаическому стихотворцу Алексею Толстому, потом к однообразному и слабому Надсону, потом к совершенно бездарному Апухтину, а потом уже все мешается, и являются стихотворцы, им же имя легион, которые даже не знают, что такое поэзия и что значит то, что они пишут и зачем они пишут»36. То есть беда не в отторжении Толстым поэзии Серебряного века. Беда в том, что любой отдельный человек с чётко и однозначно сформировавшимися вкусами будет отрицать всё этим вкусам не соответствующее. И, разумеется, критиковать редакторов, подсовывающих ему сомнительные новинки. Чем тщательнее отбор, чем меньше новинок, чем они радикальнее и качественнее — тем сильнее будет ругань.

Воплотим недеяние

Вот так. Критиковать разные стратегии легко. Но правда: что делать-то? Ответ будет хулиганским. А ничего. То есть в плане продвижения и приспособления к литературным реалиям — ничего. Естественно, надо понимать, чем ты занят в литературе, в чей рабочий кабинет ты зашёл, как это скажется на оформлении твоего собственного кабинета. И что ты в своём кабинете изучаешь. Не воровать напрямую (допускаются исключения). Показывать свои стихи важным лично для тебя людям. И ещё, наверное, сотня банальных общепоэтических советов, даваемых на каждом втором семинаре. В чём тогда смысл и на что надежда? На диахронию, конечно. Ставшая расхожей фраза «Мы пишем для потомков своих предков» верна, и тому в истории есть много подтверждений.

Например: когда-то в Ирландии существовало сословие филидов. Одновременно — поэтов, толкователей законов, музыкантов. Возможно — жрецов. Ранг высочайший, популярность в народе огромная. И вот раз сошлись весьма случайным образом Неде, сын Адны, сын Утидира — тоже знаменитых филидов — и Ферхертне, обладавший возрастом, статусом оллама и славой. Затеялся разговор, напоминавший рэп-баттл, но примерно37 в таком стиле:

— Скажи, о поучающий юноша, откуда пришел ты? Ответил Неде:

— Нетрудно сказать: от пяты мудреца,

от стечения знания,

от высот доброты,

от блеска восхода,

от орешника поэзии,

от потоков сияния,

где истина измеряется благородством,

где обучаются истине,

где заходит ложь,

где различают цвета,

где обнажается искусство.

А ты, о почтенный, откуда пришел?

Ответил Ферхертне

— Нетрудно сказать: через столпы времен,

через потоки Галиойн,

через сид жены Нехтана,

через руку жены Нуаду,

через земли солнца,

через жилище луны,

через пуповину юноши.

Скажи, о поучающий юноша, как твое имя?

Неде ответил:

— Нетрудно сказать: Очень Маленький,

Очень Большой,

Очень Светлый,

Очень Твердый.

Свирепость огня,

Огонь речи,

Гром знания,

Источник богатства,

Меч искусства,

Прямоискусный с горечью из огня.

А ты, о почтеннейший, как твое имя?

Ферхертне ответил:

— Нетрудно сказать: Лучший в предсказаниях,

Лучший в объяснениях и вопросах,

Вопрошающий знание,

Сплетение искусства,

Шлем поэзии,

Изобилие моря38.

И так ещё много-много страниц, постепенно усложняясь. Как мы понимаем, за каждым определением стоит метафора, за ней ещё одна и так далее. Такой метареализм многовековой давности. В итоге поединок народу надоел, филидов разогнали, авторитет их упал, и всё завершилось печально. Говорят, будто в мифе отражён процесс подъёма военного сословия в противовес сословию духовному, но нам это не интересно. Нам интересен факт того, что спустя много веков подобные мифы стали основой возрождения ирландского литературного языка — прежде очень развитого, но за много веков пришедшего в упадок и практически забытого. Возрождения совсем из ничего.

Или пример с другого края света. В IX веке по христианскому летоисчислению, когда в Палатинской академии Карла Великого Рабан Мавр только-только собирал осколки античной литературы, Япония имела более чем давнюю литературную традицию. И поэт Отомо-но Якамоти составил антологию Манъё:сю. Антологию стали критиковать. Мол, наряду с культурными стихами принцесс составитель включил архаичный простонародный бред трёхвековой давности и всё такое прочее. И себя не обидел, выделив своим текстам особое место. Затем Отомо-но Якамоти попал в опалу по нелитературным делам, чуть не был казнён, а его антологию столетиями пытались превзойти и сделать лучше. Успокоились только при сёгунах, когда жизнь в Японии оказалась вовсе не благостной и не созерцательной. Тогда антологию сделали каноном. А во Вторую мировую отрывок одного из стихотворений Якамоти, названный «Уми юкаба», стал знаменитой боевой песней. Спустя одиннадцать веков после написания39. Песню даже называли «гимном камикадзе», хоть это и неверно.

Конечно, мы привели случаи благостные. В целом литератор обречён на забвенье и поражение. Насим Талеб в знаменитой книге «Чёрный лебедь» пишет так: «Сегодня все знают писателя Бальзака, но вполне вероятно, что одновременно с ним творили не менее талантливые писатели. Однако их произведения безвозвратно утрачены, потому что этим людям не было суждено добиться успеха. Именно благодаря их “поражению” Бальзак снискал репутацию единственного в своем роде великого мастера, но молчаливые свидетельства об этом давно покоятся на кладбище истории»40. Кстати, раз уж число лирических отступлений превысило любой разумный предел, о «Чёрном лебеде» тоже скажем.

Подобно многим замечательным книгам, эта тоже совершенна в мелочах и существенных моментах — таких как работа с литературой или выбор профессии — однако главная идея изумляет. Талеб настаивает, что «чёрного лебедя», то есть маловероятное, но крайне неприятное событие, нельзя предвидеть. Меж тем оба его знаменитых предсказания — о башнях-близнецах и о крахе компании Леман Бразерс — основывались на интуиции, но интуиции, обеспеченной информацией. Башни были символом победившей американской цивилизации в её глобализированном варианте. Можно было предполагать, что удар придётся по ним. А банк Леман Бразерс как-то слишком идеально проходил все аудиты и проверки. Понятно, что в таких структурах врут особенно активно, и это в долгой перспективе ведёт к падению.

Но вот когда Талеб переходит на себя, рассказывая об основах мировоззрения, приведшего его к успеху, получается странно. Он пишет, сколь прекрасной страной был Ливан прошедших веков и Ливан его детства. Единственный вечно мирный уголок Ближнего Востока. Никто не мог ожидать краха. А дальше рассказывает, как будучи пятнадцатилетним школьником, участвовал в немирной демонстрации, закончившейся гибелью полицейского. Дед, будущий министр внутренних дел, вызволял его из кутузки. В прошедшие времена за такие художества аристократов, как минимум, изгоняли лет на десять. На этом тоже держался межэтнический мир. Талеб сам пишет про такое поддержание баланса.

Но это ладно. Ещё раз скажу, что в этом разговоре отвлекался слишком много. Но ведь это именно разговор, а не диссертация. Тут самое интересное не выводы, но аргументы. Я ж аргументировал как умел? Да: ряд положений были нестрогими, ряд заключений — скомканными. Некоторые примеры можно интерпретировать иначе. Но я писал не о формировании литературы, как таковой. Я писал о вариантах бытования в сформировавшейся литературе. Всё равно за бесконечное время каждый человек прочитает всю мировую литературу, даже если её корпус станет непрерывно пополняться. За бесконечное время вообще все сделают всё. Собственно, на то и надеемся. Тем более — в цифровом мире написанное сохраняется обильнее и лучше.

И в самом финале немного оптимизма от Марины Мурсаловой. Полностью с ней согласен: наш мир сам выберет дальнейшую поэзию. Выбирает уже.

словесность будущего

читать на смартфоне прозу немыслимо неудобно

поэзия победит в естественном отборе

словесность будущего должна умещаться в ладони

и это органично гораздо органичней

чем книга размером с кожу телёнка

с кожу стада телят размером

с латунный пресс бамбуковое сито

глиняную табличку могильный камень

книги размером с небо и землю размером с Бога

размером с правду хроники павших царств

энциклопедии вымышленных чудищ

_________________________

1 «Ich kann по-русски» («АиФ. Европа» N 50, 2005).

2 Запись в фейсбуке Владимира Тучкова от 29 января 2020 г. https://www.facebook.com/profile.php?id=100001909652558.

3 Тут даже не про околоэротику, а про вещества и суицидальные штучки.

4 В практическом аспекте меня куда больше пугает вот эта статья, где довольно умные дети, занимающиеся на дорогих курсах, не знают термина «иждивенец» и разных других определений, действительно необходимых для жизни https://newizv.ru/news/society/24-02-2019/novoe-pokolenie-rossiyan-demonstriruet-bezdnu-nevezhestva (личность первоисточника — Алексея Наседкина — довольно широко обсуждена в Интернете, и читатель может составить непредвзятое впечатление сам).

5 Поморские ответы: Репринтное воспроизведение изд., осуществленного в 1884 г. священноиноком Арсением (Швецовым) в тип. Мануйловского монастыря, и переложение на современный русский язык: В 2 кн. Перевод, подгот. текста к изд., примеч. В. В. Боченкова. — М.: Криница, 2016.

6 https://www.facebook.com/boris.volchenkov

7 Курсивом выделяю тексты, в оригинале рукописные.

8 Записки русских путешественников XVI-XVII вв. Сост., подгот. текстов и коммент. Н.И.Прокофьева, Л.И. Алехиной]. – М. : Сов. Россия, 1988.

9 И это слово в XIX веке существовало тоже.

10 Военно-статистическое обозрение Пермской губернии. — СПб, 1852, Типография при Департаменте Генерального штаба, — 259 с.

11 Например, Пермский край больше не лежит по обе стороны Урала. Из восточной части губернии получилась Свердловская область.

12 О тонкостях грамматических существуют разные мнения.

13 Уровень фольклорных похабств, кажется, был так себе. Не выше нынешнего. См, например, А.А. Белкин. Русские скоморохи. — М., «Наука», — 1975.

14 8 кг не скоро прожуёшь (примечание Б.А. Волчёнкова). Я б такой собаки — способной съесть разом 8 кг мяса — всё равно забоялся (примечание А. Пермякова).

15 С. Волков. Диалоги с Иосифом Бродским. М., Эксмо, 2012. — 448 с.

16 С.Алхутов. Литературная макроэволюция и литературный фенотип. Артикуляция, №10, 2020.

17 Притча имеет ряд вариантов, но в среднем звучит так: хороший, пьющий философ IV века до н.э. Чжуан Цзы, советовавший больше чувствовать, чем знать, заснул, и ему «приснилось, что он — бабочка, весело порхающий мотылёк. Он наслаждался от души и не осознавал, что он Чжуанцзы. Но, вдруг проснулся, очень удивился тому, что он — Чжуанцзы и не мог понять: снилось ли Чжуанцзы, что он — бабочка, или бабочке снится, что она — Чжуанцзы?!»

18 Адорно Т. В. Негативная диалектика. – М.: Научный мир, 2003, — 538 с.

19 Ж.-Ф. Лиотар. Постмодерн в изложении для детей: Письма 1982-1985 гг. Перевод А.В. Гараджи. М.: Рос. гос. гуманитарный ун-т, 2008.-145 с.

20 Цирк «Олимп»+TV» №6 (39), февраль, 2013 http://www.cirkolimp-tv.ru/articles/391/tipy-poeticheskoi-subektivnosti-v-postmetafizicheskoi-perspektive.

21 Все четыре цитаты тоже из: Ж.-Ф. Лиотар. Постмодерн в изложении для детей: Письма 1982-1985 гг. Перевод А.В. Гараджи. М.: Рос. гос. гуманитарный ун-т, 2008.-145 с.

22 Там же.

23 https://www.youtube.com/watch?v=icY7ZllJ7gM

24 Самоучитель олбанского. М., «Корпус, 2013. —288 с.

25 Д. Давыдов. Легкая кавалерия английской поэзии. Презентация антологии «Английские “поэты-кавалеры” XVII века» Из кн. Московский наблюдатель. Статьи номинантов литературно-критической премии. I сезон / Сост. Д. Файзов, Ю. Цветков; Отв. ред. Д. Бак, Н. Николаева. — М.: Издательство «Литературный музей», 2017. — 416 c.

26 Поэты Первой мировой. Германия, Австро-Венгрия / сост., пер. с нем. А. Чёрного. – М.: Воймега ; Ростов-на-Дону: Prosōdia, 2016. – 264 с.: ил.; Поэты Первой мировой. Британия, США, Канада / пер. с англ.; сост. А. Серебрянников, А. Чёрный. – М.: Воймега ; Ростов-на-Дону: Prosōdia, 2019. – 284 с.: ил. – (Поэты первой мировой).

27 Ду Фу. Проект Наталии Азаровой; пер. с кит. — М.: ОГИ, 2012. — Текст парал. рус., кит. — 296 с.

28 В английском слова тоже не родные, но это совсем уже дебри.

29 М. Кронгауз. Русский язык через 50 лет. «Троицкий вариант — Наука» № 6(300), 24 марта 2020 года.

30 А.Горбачёв. И.Зинин. Песни в пустоту. Потерянное поколение русского рока 90-х. М.: АСТ, Corpus, 2014, — 448 с.

31 Ф.Сандалов. Формейшн. История одной сцены. М.: Common Place, 2015, —608 с.

32 «Современный литературный» окажется тавтологией; об этом мы уже говорили чуть выше: наш язык создан нашей литературой.

33 Е. Клюев. На языке пираха. Дружба народов. №1, 2010.

34 Язык народности пираха.

35 Альманах современной удмуртской поэзии. Том 1, 2. – Ижевск: Штаб современной поэзии «ПоэтUp», 2018. – 176 с.; 174 с.

36 Л.Н. Толстой. Собр. соч. в 22 томах. Том 15.

37«Примерно» — поскольку ряд фигур и метафор имеют крайне сложную внутреннюю структуру, и понять их можно не в литературном, а разве что в академическом переводе.

38 Разговор двух мудрецов. Из кн. «Предания и мифы средневековой Ирландии». Пер. С.В. Шкунаева, под ред. Г.К. Косикова. М.: Изд-во МГУ, 1991, — 284 с.

39 Это к вопросу о необходимости автора учитывать актуальные политические реалии.

40 Нассим Николас Талеб. Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости. Пер. с англ. В. Сонькина и др.. — Москва : КоЛибри, 2012. – 525 с.