Выпуск №11

Автор: Александр Мильштейн

Я не знаю, стоит ли наступать на горло новым песням, сиречь картинкам, этими «ностальгиками», составленными из слов. Вим Вендерс как-то на моих глазах тематизировал последовательность слов и картин, он сказал, что в начале было Слово, не первый, да… а в конце будут только картинки, году в… не вспомню, но давно, в прошлом веке, перед показом – впервые – direrctor’s cut его «Bis ans Ende der Welt» в кинотеатре Музея кино. По мне, это был конец не мира, а Вендерса as i knew and loved him… But you never know what happens right now… Помню, что Вендерс сказал тогда, что это цитата из Откровения Иоанна Богослова, но я не нашёл слов о том, что в конце будут только Bilder в Откровении, может быть, плохо искал.

1. Антон Павлович

«Только это не три стоп-кадра, а три одномоментных ‘я’», – написал я недавно знакомой, которой в числе ещё нескольких нефейсбучных друзей посылаю свои новые картинки via email, она реагирует на них чаще других, причём её фидбек часто выглядит как немецкое стихотворение…. Так как она художница и куратор (она куратировала и мою выставку в Фельдафинге под названием «Машина прозы»), в её реакциях есть и просто полезные для меня замечания про цвет и композицию. Я не всегда пишу ей в ответ, что там «на самом деле», чувствуя, что это уже совершенно лишнее, лесенка, которую надо отбросить, но иногда всё же, не удержавшись, пишу, вот как и в этот раз, когда я перевёл ей слова из записной книжки Чехова: «Мне противны: игривый еврей, радикальный хохол и пьяный немец». А также и то, что, прочитав их впервые, их-эрцелер – рассказчик моей «Параллельной акции» – восклицает: «Какой удар со стороны любимого классика! Ведь я – все эти три одновременно».

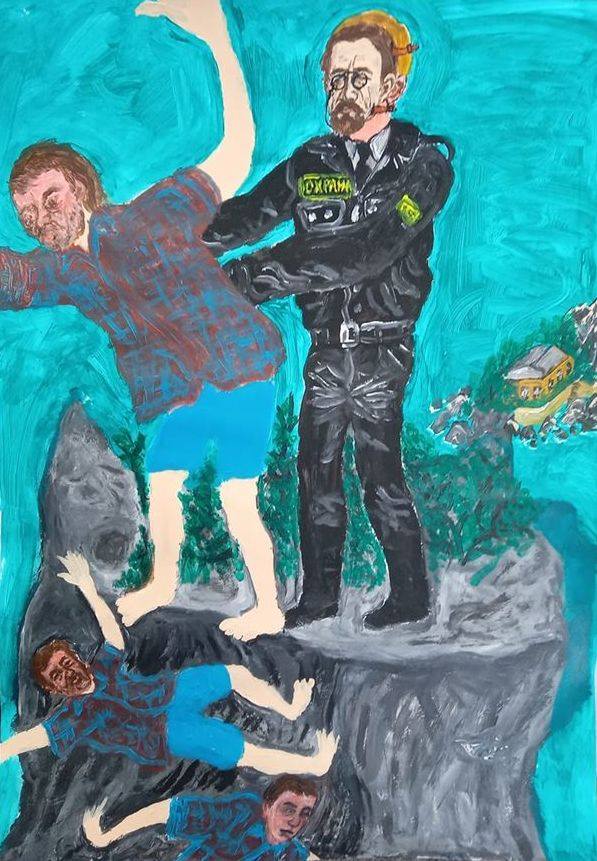

Однако сегодня я подумал, что картинку породило не только содержание записной книжки АПЧ, которое почерпнуто было из 17-го тома, взятого героем «Параллельной акции» (далее, если возникнет, «ПА»), но и сам объект, т.е. сама по себе эта записная книжка, ещё лежавшая в тот год просто на столе его рабочего кабинета в Гурзуфе открытой, можно было подойти и взять её в руки. Листать её рука у меня, по-моему, не поднялась, я только дотронулся до остро отточенного карандашика, лежавшего рядом с ней. Картинка, на которой охранник в маске сбрасывает меня-не меня со скалы сгустилась ещё и из теней ненаписанного рассказа, что-то очень отдалённо в духе «Пьера Менара»: турист, проходя сквозь комнату Чехова, прикарманивает записную книжку, то ли для того, чтобы её продать, то ли для того, чтобы писать там дальше, подделав почерк, может, у него был такой особый талант. Впрочем, одно не исключало бы другого, вот только вряд ли он бы там рисовал, ведь А.П. … хотя… после того, как я увидел недавно «бухгалтерскую книгу отеля в Арле, разрисованную Ван Гогом», я бы мог представить себе любую попытку, самого идиотического фэйка, ибо я ничего не видел менее похожего на рисунки Ван Гога, чем в той книге, а ведь её издали самые этаблированные издательства и мировые кураторы, одновременно в пяти или шести странах, мой знакомый, участвовавший в проекте, дал подписку о неразглашении до момента публикации. И всё же рисовать в украденной записной книжке А.П., это было бы слишком витиевато, да и зачем, просто писать, подделав почерк, продать коллекционерам, вариантов было бы достаточно или вот, как на картинке: вор мог быть пойман с поличными и сброшен со скалы.

В рассказе могло бы быть и так, что герой прочитывал эту злополучную фразу с тремя пунктами на открытой странице, после чего… вообще не брал никакой книжки, а быстро уходил, чертыхаясь, или всё-таки брал, чтобы сжечь, или таки разрисовывал, быстро и неприлично, и быстро убегал.

На самом деле я наткнулся на эту фразу гораздо позже, не в домике А.П., но всё же достаточно давно, чтобы теперь уже не помнить, было ли это и в самом деле на Сардинии, как у героя «ПА», да и какое это имеет значение… в «ПА» просто цвет ПСС А.П. аукается со специфическим цветом сардинской лагуны, которая мелькает между скалами, кстати, ПСС на моей полке недавно предстало ещё вот в каком виде и только в последний момент я решил не подписывать корешки:

В общем, записная книжка А.П. никуда не пропала, её просто убрали вскоре со стола, судя по рассказам знакомых, которые бывали в том домике позже меня, я – в 1999 году, куда сейчас и занырну, раз уже начал писать об этом… зато пропал мой рисунок, названный словами Одена, который я положил на тома ПСС А.П. и утром его не было, я искал его несколько дней безуспешно, повторяя, oh, where are you gone… пока не обнаружил его через неделю, как банный лист приклеившимся к пудовыму вебстерскому словарю, под который я положил его слишком рано, акрил сохнет быстро, но не настолько, в общем, он приклеился, и я его не сразу обнаружил, хотя словарём выравнивал с тех пор другие рисунки. И в этом зазоре – пока я думал, что его поглотило ПСС А.П. (пучину между томами я нарисовал незадолго), в голове опять-таки шевелились ростки какого-то рассказа, хотя это не моя территория, рассказы про книжные полки, это территория циклов Андрея Краснящих, «Литература», «Антибиблиотека», «Антиантибиблиотека»… так что пора отсюда выбираться, ну да, вот листок с этим рисунком:

Я вырвал его из своей записной книжки, в мариупольском (производство, просто он там сделан) молескине я не только рисовал, но и писал что-то дневниковое этим летом, лёжа в больнице, так что всё это аукалось как-то, записные книжки, взаимные поглощения, которых не было, ненаписанные рассказы… пора вырваться из этого, а не зацикливаться, Букашкин, горят твои антимиры… Ну что было бы, если бы я прочёл эту фразу тогда же, в домике А.П. в Гурзуфе, если бы на ней была раскрыта лежавшая на столе записная книжка… Ну может быть, чуть меньше чувств, которые испытывала молодая учительница в том же Гурзуфе, восклицавшая, закатывая глаза, «Ой, я не могу себе представить, что он вот здесь был, лежал, входил в воду…» По поводу Пушкина, а не Чехова, но в том же Гурзуфе, кажется, из-за этого её и бросил мой антигерой Лёня Манко, я цитировал по памяти роман «Серпантин». Я не думаю, что я был похож на эту учительницу, да, мы ходили в домик А.П. каждый день, но это была чистая прагматика: мы проходили, заплатив две гривны, сквозь домик к скалам, которые А.П. прикупил вместе с домиком, и там плавали и загорали, если бы не эти его скалы, мы бы уехали из Гурзуфа гораздо раньше, потому что Т. было там тесно-не то слово, она проклинала всё на свете, пока мы не нашли этот проход… Всё было перегорожено, всё в Гурзуфе раздражало Т., она говорила, что море для неё не море, когда всюду заборы, пляжи санаториев, тело на теле, платный вход, теснота и нет морского окоёма, заборы, заборы… ей всё это было, мягко говоря, не в кайф. Мне – нет, мне, как обычно, всё равно, откуда нырять, вскоре ты уже в открытом море, которое одинаково везде, там я в основном и живу, будучи на море, а пятачок суши, с которого стартуешь, мне по барабану. Но непрерывное причитание Т., её проклятия заборам и закрытым пляжам, санаториям ВВС и т. п., не дало бы мне провести в Гурзуфе целую неделю, мы бы уехали оттуда раньше, так что Чехов не изгнал меня оттуда, а наоборот, задержал на некоторое время, и я думаю, что фраза ничего бы не изменила в этом раскладе. На его скалах мы зависали одни, или в худшем случае ещё пара таких же, как мы, нашедших тайное убежище от потной пляжной цивилизации, в таком количестве Т. переносила людей, а через неделю мы всё равно переехали в Никитский ботанический сад, где остановились в домике почти на самом верху, близко от трассы, по которой катились троллейбусы, к морю идти надо было едва ли не час, спускаться и подниматься, но дорога была хороша, сад, в котором мне мерещились в чащах персонажи повести, давшей название моей минус первой книге, «Автор и исполнитель», и утонувшей вместе с ней, причём она больше никуда не входила и не выходила, её персонажи сбежали в этот сад, и там они жили, познавая ботанику во всём её многообразии и единстве: вся эта шелестевшая вокруг них ночью бамбуковая роща это одно единственное растение, написано на табличке, которую они прочли только поутру проснувшись и т. п., но мы с Т. жили не в кустах, а в домике наверху и шли через кусты вниз, и внизу нас ждал почти пустой пляж, а если налево пойти, то совсем уже дикий и пустой, в общем, берег был таким, какой Т. устраивает. Да, и каждый раз мы проходили мимо дома Ротару, мы жили рядом с ним, и я выкрикивал “Я, ты, он, она…”, Т. зажимала мне рот, потом мне сказали, что Ротару там точно нет и почти никогда не бывает, какие-то родственники живут, и я ощутил тщету этого своего «мимо тёщиного дома» и перестал петь её рэп. Зато вспомнил ещё более стародавние песни, всю эту руту, её тогдашний облик, напоминавший мне в детстве об индейских скво. Давеча по баварскому радио, где из-за карантина транслируют… нет, к счастью, пока ещё не Ротару, просто повторяют многие передачи, особенно такие, как «Разговор айнс цу айнс», теперь ведь не позовёшь человека в студию… И вот пару дней назад я слушал, крутя педали, разговор с человеком, чьё имя забыл… он мастер записных книжек, «нотицен», ну и не только, написал и романы, и музыку… но в записных книжках ему нет равных, во всяком случае, по количеству, там какие-то астрономические цифры назывались, он всё непрерывно записывает на листочках, ну и тема была, соответственно, записные книжки писателей, интерес к которым в последнее время растёт, оказывается настолько, что слушая разговор с ним, я вспомнил название В. Курицына на каком-то там конгрессе в незапамятные времена: «Чехов как предчувствие интернета»…

Дописавшись вот до такого, я только что выскочил на велосипеде за угол бросить письмо, вернувшись, решил всё же погуглить своё эссе, где, помнилось мне, я упоминал тот доклад, и вот что я увидел в тексте на самом деле: «Когда я, не помню сколько лет назад, прочитал доклад Вячеслава Курицына «Литература как предчувствие интернета», я просто не мог – несмотря на то, что мы не знакомы (обменялись до этого парой записок по поводу моего перевода, только поэтому у меня было его «мыло») – не послать Курицыну письмо, озаглавив его «Чехов как предчувствие Курицына». Помню, что выписал туда из «Записной книжки» А.П. несколько фраз вроде: «он подписывался: ГаврЫленко». По-моему, у Чехова там где-то есть и КурЫлко…

Да, но вот она фраза, я вспомнил – которая дала название письму: «Моя фамилия не КУрицын, а КурИцын!» – записал в свою записную книжку А.П. в явном предчувствии интернета…» (отсюда).

Там же взгляд сейчас наткнулся и на более правильный прогноз: «Уже через десять лет многие из нас примут решение в пользу как собственной виртуальной жизни в сети, так и кибер-… дружеских и всех других – отношений» (Стивен Хокинг).

2. Второе возвращение

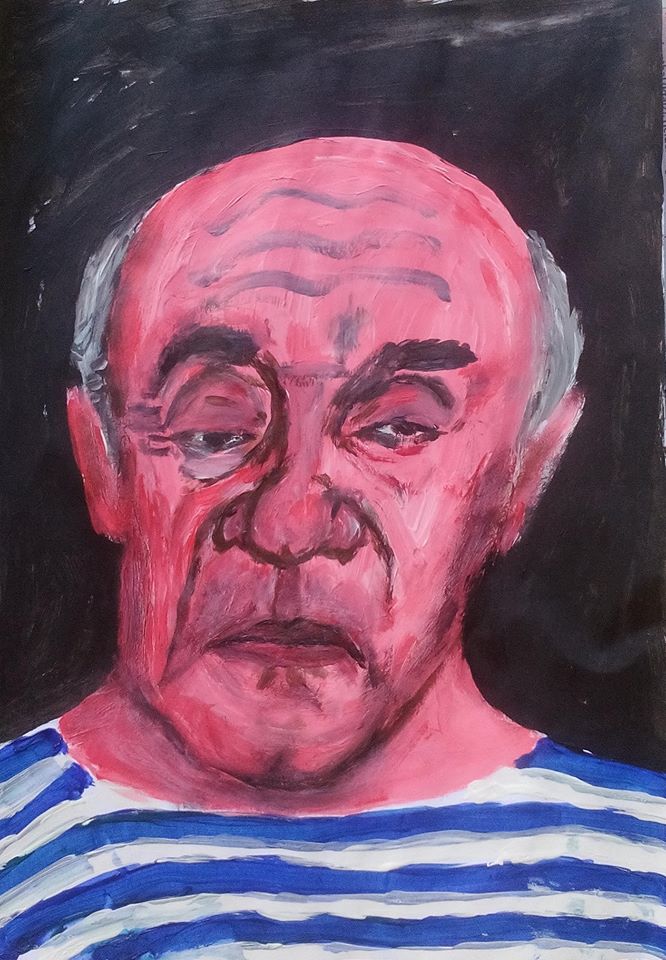

Дом железнодорожников в форме баяна или аккордеона – одно из конструктивистских зданий Харькова, может быть, не такое хрестоматийное, как Госпром или Главпочтамт в виде паровоза невдалеке от железнодорожного вокзала… По-моему, раньше оно называлось ДК Сталина, но этого я не застал и при всей неоднозначности моих картинок, в том смысле, что на них Хемингуэй выглядит Цветковым, а Маяковский Вагнером (я так не вижу, но были такие отклики, я не выдумываю), я думаю, что человека, играющего здесь на аккордеоне, никто не примет за Сталина… разве что за Берию, но это и не он. Всё же, так как это не парадный портрет, а фасадный… я не буду называть его по имени, в тот день, который я вспомнил об этом рисунке, некоторые из гостей моего ДР, который справлялся в этом самом ДК, называли этого человека или «Пауком» или «Лабухом». Любя. Более, чем любя… Всё они живут теперь не в Харькове, а в Штатах, в разных штатах… а одного уже нет нигде, Сергея Задворного, который в тот день ещё пользовался славой, сопоставимой, если не с Иваном Козловским (хотя я на 100% уверен, что пел он громче), то с Хворостовским, которого тоже уже нет… Сергей Задворный пел в Ла Скала и других театрах Италии, в Нью-Йорке, да и где только не. Было время, он зарабатывал ещё и тем, что участвовал и выигрывал конкурсы, тут и там, он говорил мне, что эти призы – дополнительная статья его заработков. Я присутствовал при первых проявлениях его дара, когда его голос ещё не был отшлифован Пауком, а потом ещё и Одесской консерваторией, которую он закончил сразу после или даже нет, частично одновременно с мехматом. Его мама преподавала нам теорию функций комплексных переменных. Всё же я не присутствовал при самых первых проявлениях, я вот вспомнил устный рассказ Наташи Берман-Дорошко, который она потом записала, когда начала писать цикл «Непридуманные истории». Её отец, профессор-алгебраист Берман, однажды на улице был окликнут Серёжиной мамой: «Что ваша дочь сделала с моим сыном!» Оказалось вот что: Серёжа, в то время он был в десятом классе, увлёкся гипнозом. Наташа, которая была на несколько лет старше, в то же время увлеклась пением и захотела стать оперной певицей, но её смущала гора работы, дрессировки, она увидела по телевизору передачу «Это вы можете», где гипнотизёр внушил женщине из публики, что она Биешу, и та запела как Биешу… и она попросила Серёжу её загипнотизировать и внушить… Он попытался, но у него ничего не вышло. Т.е. вышло так: когда Наташа вышла от него, он вдруг впервые запел сам. «Что ваша дочь сделала с моим сыном?! Он забросил математику, только слушает оперные пластинки, что-то воет и сам, и кричит, что он станет оперным певцом!»

А я услышал его немного позже, когда голос не от мира сего уже прорезался, но ещё не был отшлифован… как мог я описал то полностью аномальное, просто в физическом смысле… явление в «Конторе Кука», так что здесь не буду, а то ещё сам здесь запою, «по телефону», ну да… Серёжа и познакомил меня с Пауком и я стал бывать у того на посиделках, которые начинались вокруг рояля в маленькой комнатке большой квартиры на Артёма, а заканчивались, как правило, на кухне под утро, на полуслове, а диспуты, которые там происходили на самом деле никогда не заканчивались и в следуюший раз продолжались ещё более оживлённо… на философские и культуртреггерские темы, реже на теоретически-музыкальные, потому что тут уж все гости были чайниками, как правило и Пауку было неинтересно с ними-нами спорить об этом, гораздо интереснее ему было спорить, например, о «Божественной комедии».

Незадолго до нарисованного дня я вернулся в Харьков из Нью-Йорка, где прожил короткую – четыре месяца – но столь насыщенную жизнь, что если посмотреть на удельный вес американской прозы в моём ПСС, может показаться, что я прожил там полжизни, как минимум. В аэропорту джээфкэй меня провожало не так много народу, как четыре месяца назад в другую сторону (на вокзале, на поезд в Москву, откуда я улетал в Нью-Йорк, время было тяжёлое и никто не верил, что я вернусь. Несмотря на то, что я за два года до этого прожил примерно столько же в Израиле, тоже по гостевой, и вернулся, «но то Израиль, а это…» В общем, не верили. Помню, когда поезд уже тронулся, последнее, что я услышал, были слова геометра Ушакова: «Встретишь Бродского, передай ему, что он прав!» Вот почему я так стремился к встрече с Бродским, в тот момент мне показалось, что Ушаков снова передал мне свою диссертацию, как незадолго до этого в Киев, куда я ездил оформлять визу. Через четыре месяца в аэропорту Нью-Йорка провожавшие кричали мне в спину, что я не прав. Я помню конкретно такие возгласы: «Возвращенец!» И: «He is not a fighter, he is just a writer». И без того настроение у меня было упадническим – не то слово. Собственно, если бы самолёт начал падать, это ничего бы не изменило в моём настроении. Без преувеличения. В Нью-Йорке я общался в основном с людьми, которые были своеобразной сектой: они верили в то, что могут жить только в этом городе. И больше нигде. Я так много с ними общался, что стал так же думать о себе. К тому же вскоре мне должно было стукнуть тридцать. А этот возраст тогда… Ну да, были же клубы «Для тех, кому за тридцать», нет, я серьёзно не представлял себе жизнь после тридцати. В общем, это был очень странный ДР в ДК. У меня было смутное ощущение, что меня приняли не за того. Все, включая и жену. И подруги, которые у меня, как оказалось, всё ещё были в этом городе, правда, после этого ДР их стало меньше, некоторые обиделись, что я их не пригласил, а как я мог их пригласить, если там была жена, зная их характер… Я никогда, ни до ни после, если и справлял вообще ДР, то ничего даже отдалённо подобного не происходило. Когда Паук стал играть на сцене, на рояле… в зале ДК было не так уж много свободных мест. Ну как немного, половина где-то, даже если треть, зал-то был огромный… А потом многие танцевали на сцене, некоторые дамы через много лет или десятилетий вспоминали в письмах, как они там танцевали с тем или иным моим приятелем, тогда, на сцене ДК ЖД, по их словам, нигде и никогда им почему-то так не танцевалось. Может быть, дело было ещё в том, что там перемещались люди из очень разных слоёв моей харьковской жизни, да, я думаю, ещё и в этом дело… В общем, всё это, с одной стороны, оказалось вполне соответствующим тому, что я представлял с детства, проезжая на икарусе мимо афиши «Для тех, кому за тридцать», с другой – всё это оказалось настолько гротескно, что как бы даже и не страшно… Слушая итальянские арии, которые пел алмазный Задворный, да и не только итальянские, «Ой кум до куми залицявся»… а потом слушая весь этот джаз-рок, который играл Паук, помимо танцевальных номеров, он играл Чика Кориа, может быть, «Return to Forever», может быть, что-то другое, я уже не помню… но я-то точно думал в тот день, что второй раз вернулся в этот город уже навсегда.

3. My lovely English teacher

Нет, моим учителем английского языка была не восточноевропейская овчарка Керри, как можно решить, глядя на картинку, и это было бы, конечно, лучше, если бы я писал колонку, как некогда… тогда «собака укусила человека» не новость, а человек укусил собаку – новость, ну да. Хотя Керри и понимала немного по-английски: она приносила в пасти по команде Рады Александровны очень разные вещи, не путая их, в диапазоне от термометра до домашних тапочек. А может, она вообще всё понимала, но это уже опять-таки будет переход в фикшн… Хотя как не подумать теперь, имея за плечами опыт изучения языков, или точнее, попыток… что как раз от Керри я мог научиться т.н. пассивному знанию. Знаю, но сказать не могу – на одних языках. Сказать могу, но написать не могу – на других. А не так давно, после моего выступления на немецком, в кулуарах, где посетителей поили вином, я краем уха услышал, как кто-то утешал свою немецкую подругу или друга, оба были мафусаилова возраста, как это чаще здесь и бывает с посетителями литвечеров: «Поверь, то, что он говорил на русском, было ничуть не более понятно, чем на немецком!» Мне безразлично – на каком непонимаемым быть встречным… Ну да, но всё же приятно, что меня не понимают пока что, как правило, встречные других возрастных групп – пока что. Но надо вернуться к тому, о чём я – к английскому, немецкий – это другая тема, хотя одна группа языков, германская, и в английском есть немецкий регистр, angst и т. п., много лет назад в «Зюддойче Цайтунг» была такая колонка по выходным – «Письма английскому другу», там кто-то писал на английском, но с немецким акцентом, ну т. е. построением предложений и со словами немецкого регистра… «что он сказал?» «подождите, я жду предлог…», все эти анекдоты вспоминались, когда я читал те колонки. Вообще, анекдоты-анекдотами, а марк-твеновские бонмо о немецком языке верны буквально: тридцать лет, говорил он, нужно прожить в Германии, чтобы выучить этот язык. Но это – если учить… да и то как сказать… недавно декан мюнхенского института Языка и переводов Катарина Венцль удивила меня, сказав, что она не знает ни одного переводчика С немецкого на какой-то родной язык, который бы знал артикли. Я думал, что это только моя болезнь, ну я давно научился их глотать… Я был правда удивлён, она утверждала, что и профессиональные переводчики немецкого ненемецкого происхождения точно так же не знают артикли. Английский вроде бы легче, там этого кошмара нет, но там, как все мы знаем, есть свои приколы, те же предлоги, например. Мой английский старше моего немецкого на двадцать семь лет. Я начал учить его, когда мне было шесть, в первом классе 116 харьковской школы, там был такой факультатив, или кружок, как он там назывался, и там я узнал алфавит, первые слова и правила. Ну, ещё родители научили меня до этого паре стишков, «teddy bear, look around…» Потом мы из центра города переехали на Салтовку, во второй класс я пошёл уже в 140 салтовской школе, английского кружка для младшеклассников там не было, программные уроки английского начались… в классе четвёртом, но их всё равно, что и не было… но примерно тогда же родители, может быть, видя моё разочарование, послали меня в соседний подъезд к Раде Александровне. Я стал ходить к ней два раза в неделю, по часу, частные уроки, что при инженерной зарплате родителей было не такой уж и блажью.

И так продолжалось несколько лет. Т.е. я пришёл к ней примерно в девять лет, можно сказать, что с этого момента я учу английский… Но что значит учу… Вспоминая те уроки, я понимаю, что я уже тогда не умел учиться учиться и ещё раз – учиться… Но я научился вот чему: читать на английском, не зная английского. Говорить на английском, не зная тоже, но моя речь на несколько порядков проще, чем моё чтение, так что это не такое чудо… как чтение. Я в сущности и читать-то начал не на русском, а на английском.

Но не на том, великом и могучем… и не на «моём собственном»… впрочем, так сказала одна моя знакомая о моём немецком, не надо путать, и даже если у меня теперь есть и «мой собственный английский» тоже, тогда-то у меня его точно не было… Нет, это были книги на «адаптированном английском». У Рады Александровны был таких целый шкаф, ну или несколько полок шкафа, и я перечитал их все, первой, если мне память не изменяет, была книга «Путешествия капитана Блада» и пошло-поехало, всё что там было, от Джейн Эйр до голубого карбункула. Я не знаю почему, но до этого я почти ничего читал, не хотелось, ну т.е. только то, что по программе, по диагонали, или вообще только аннотации… А тут я стал читать запоем, перечитав полки Рады Александровны, я перешёл на неадаптированные и собственно говоря с тех пор ничего не изменилось, так их и читаю, всегда с собой какая-то английская книжечка, но мой английский так же бесконечно далёк от… английского.

«For my lovely pupil Alex!» – Рада Александровна подарила мне словарь Мюллера, подписав его красной ампулкой, он по-прежнему у меня, он распадался от старости, но я отнёс его в переплётную и на нём теперь тёмно-бордовый переплёт, а в нём не хватает только нескольких страниц на «а», пропавших в период распада… Керри и в самом деле катала меня на санках и мало из того, что было впоследствии в моей жизни, можно сравнить сравнить с тем счастьем. Мы гуляли-катались в соседних «садах», ничейная земля между микрорайонами, пока она не превратилась в какие-то кооперативные участки, а тогда там были пустые буераки с кустарниками и редкими сутулыми деревьями. Пересечённая терра инкогнита, где столько снега, а всё равно зияют эти чернозёмные пропасти, ландшафт, похожий на мой английский с его провалами, сквозь который Керри по-прежнему несёт меня куда-то в никуда, сюда… где я сижу в своём чуме и уже больше не жду расцвета моего языкознании ни в одном направлении… а собаки лучше, да.

4. And all the King’s Men

Первой взрослой и не фантастической книгой была «Вся королевская рать» Роберта Пенна Уоррена. До это я читал исключительно научную фантастику, всё остальное я не любил, по школьной программе читал, скрипя зубами, если вообще читал исходники, а не статьи в учебнике, которые потом переиначивал так, что получались сочинения, из-за крупиц отсебятины, оффтопов… которыми я их разбавлял, они очень нравились учительнице и я получал за них одни пятёрки… А вот фантастику я читал запоем. Всё, что попадалось под руку, а всё время что-то попадалось, шёл обмен книгами, Шекли, Азимов, все сборники, помню название «Необыкновенный симпозиум» и всё такое прочее… «Вся королевская рать» перевела меня в другое состояние, я стал таким же запоем читать англо-американскую прозу как таковую. Мне кажется, что я читал «All the King’s Men» на английском, я вижу перед собой эти страницы, но всё равно не уверен, попытался сейчас, погуглив, узнать, было ли такое издание в СССР, но не нашёл… Почти уверен, что было, ведь Сэлинджера, Джойса (не Улисс) и т.д. я потом читал в оригинале, советские такие издания были, может, что-то там и вырезали, я не знаю. Так или иначе, «Вся королевская рать» произвела на меня такое впечатление, как чуть позже, года через два, Борис Пастернак, до встречи с «Сестрой моей жизнью» я терпеть не мог поэзию, а после… Но я здесь о прозе. Хотя Пенн Уоррен и поэт, и прозаик, а на рисунке он вышел так, вот я смотрю, что его можно принять и за… «больше, чем поэта», нет? В роли Humpty-Dumpty мне легко было себя представить, потому что я играл его роль в картине, которую нарисовал мой приятель, художник Ярек Пиотровский, я позировал в виде Хампти-Дампти, Ярек замазал мне белилами лицо, и я падал с подоконника так, как он того требовал, а он делал стоп-кадры, и так не один дубль, Ярек относился к работе серьёзно. Это было году в 2007, я тогда и не помышлял о том, чтобы начать рисовать, я писал обо всём, вот и о Яреке написал большой текст, о его цикле «Алиса», он где-то выходил… Сейчас же, когда я это нарисовал, писать много не надо: Юг и Юг, в книге и вне книги, может быть, посёлок Лазаревское, а может, и Коктебель… нет, в Коктебеле я читал на пляже «Войну и мир», а меня рисовал какой-то грузинский художник, как оказалось, когда я заметил, что меня рисуют… обещал подарить рисунок после выставки, но не подарил. Но это же не отменяет того, что я там мог читать и «Всю королевскую рать»? Отменяет, мы не каждый год ездили в Коктебель, с родителями я был там всего один раз, а в те годы, двенадцать-тринадцать лет мы летом были в Лазаревском… Почему меня затянула в себя именно эта книга, я же пробовал что-то до этого… я не знаю. Может быть, мне уже было и четырнадцать лет… а там на первой странице были такие строчки: «Где каждый мальчишка – Барни Олдфилд, а девушки с гладкими личиками, от которых холодеет сердце, ходят в шитье, органди и батисте, но без трусов – по причине климата, – и, когда встречный ветер в машине поднимает у них волосы на висках, вы видите там светлые капельки пота; девушки низко сидят на сиденьях, согнув тоненькие спины и подтянув колени повыше к приборной доске, но не слишком сдвигая их, чтобы было прохладней от вентилятора – если это можно назвать прохладой».

А дальше меня затянуло в книгу, я думаю, то, что называли некоторые критики «псевдофолкнеровскими пассажами», я же не читал ещё Фолкнера… а теперь не перечитывал «All the King’s Men»… Лошади из пены возникли, потому что вспомнил и про «All the Pretty Horses» Кормака Маккарти… нельзя сказать, что «All the Pretty Horses» снова вернули меня к англо-американской литературе, я никуда от неё не уходил надолго после «All the King’s Men», но всё же чтение «Граничной трилогии» было этаким трипом, вернувшим меня во времена, когда я читал только на английском, если не на русском, когда я ещё не знал немецкий и не читал на украинском. Мой приятель переводит сейчас «Пикник на обочине» на немецкий, это будет уже второй перевод, ну и что, наша общая знакомая перевела двадцать первый раз «Анну Каренину». Я просто вспомнил сейчас, что эпиграф к этой фантастической книге Стругацких из «Всей королевской рати» и на миг мне показалось, что строчки Пенна Уоррена в свою очередь производные от строчки Гёте «я – часть той силы, что…» А может, и нет.

5. Der geheime Lehrer / Тайный учитель

Аркадий Владимирович Столин, создатель подпольной физико-математической школы и её смыслообразующий учитель, был и моим учителем, но об этом никто не должен был знать. Нашему классу математику преподавала Анна Петровна Синайко. О которой у меня самые добрые воспоминания, программа была та же, что и в классах, где преподавал Столин, задачи те же, так что, когда родители где-то ближе к окончанию школы сказали, что они взяли мне репетитора по математике, я не на шутку оскорбился.

Я не был «олимпиадчиком», но давно уже вышел на хороший ровный уровень, шок, который был у меня, когда я перешёл в эту школу из обычной, давно миновал, и по математике я получал почти одни пятёрки. Когда же я узнал имя репетитора, я ещё больше удивился. Зачем? У вас что, лишние деньги? Денег у моих родителей лишних точно не было, две инженерные зарплаты плюс вечные папины «дипломники» и лекции вечерникам… Но страх перед армией был у родителей таков, что они послушались совета «знающих людей», мол, школа это хорошо, но Столин это Столин. Вот такой он, культовый статус, да… А их страх перед «моей армией» был сильнее, чем мой, потому что 27 школа успела уже к тому моменту наполнить мои вены своим, ни с чем не сравнимым, эликсиром нахальства… Это когда, ещё не прочитав условие задачи, ты уверен, что её решишь, потому что – если не ты, то кто?!!

Но родители были непреклонны. И я стал посещать Аркадия Владимировича на дому, вместе с ещё двумя тинейджерами. Я ничего не знал об Аркадии Владимировиче, он не преподавал не только в нашем классе, но и в параллельных, и никаких легенд о нём я не слышал, иначе бы так не удивлялся, например, тому, как настойчиво он пытается меня убедить, что я по уши влюблён в «Лану» – имя девочки, с которой мы вместе занимались, он изменил, её звали иначе, но и Столин с самого начала стал называть её Ланой. Мне имя он не менял, но убеждал, что Лана это моя судьба. В её отсутствие, она обычно приходила позже. Мне через много лет уже кто-то, кто непосредственно у него учился, и не тайно, а явно, рассказывал, что Стол всех переженил у них в классе и во всех классах, где он преподавал, после чего обращался к девочкам по фамилиям их «мужей».

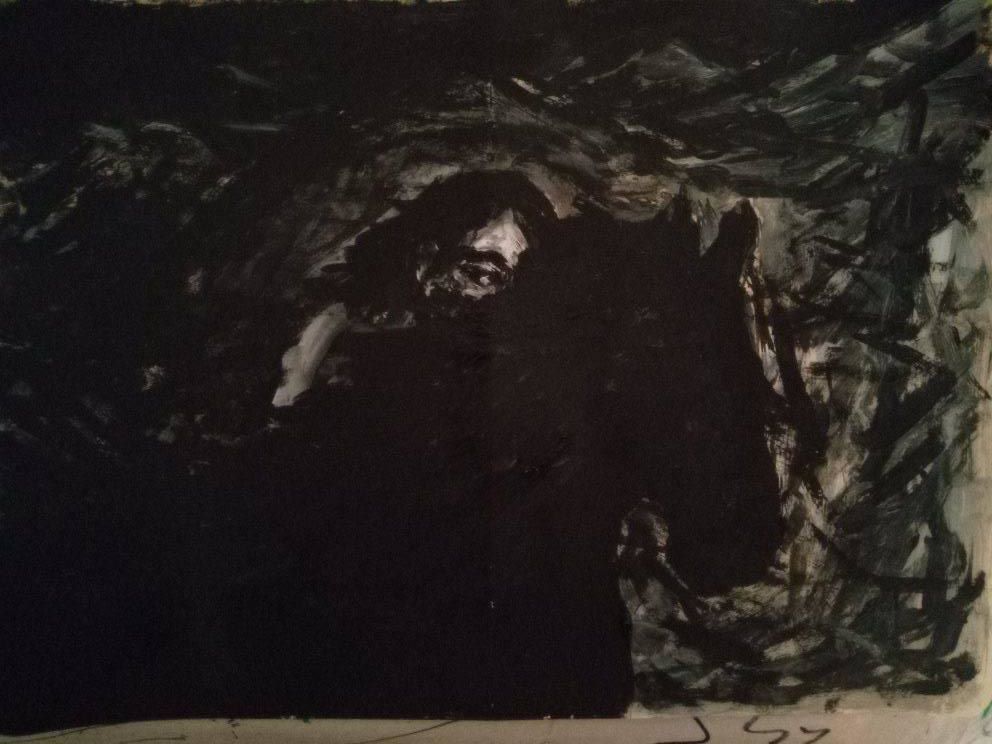

Потом мы встретились с «Ланой» на мехмате, она училась на соседнем отделении, у нас никогда не было никаких отношений, даже просто дружеских, помню, как она на меня тихо наорала, когда Столин на минуту нас покинул… что-то гендерное: «Ты думаешь, что если я девочка, то я дура, да?» У меня и в мыслях такого не было, я впервые столкнулся с воинствующим феминизмом… Забавно, что на первом курсе её будущий муж и отец её детей, которого я знал до университета, сделал нетривиальный звонок. Он позвонил мне и спросил, как бы я отнёсся к тому, если бы он пригласил И. («Лану») в кино. Я удивился, почему он меня об этом спрашивает? Он сказал, ну как, я думал, что вы пара или вы были парой… Откуда у него была такая мысль, непонятно, в университете мы за всё время перекинулись с Ланой, возможно, один раз приветствием, да и всё. Иначе, как столинской магией вершителя судеб, которую люди, если и не знают доподлинно, всё равно что-то чувствуют… это не объяснишь. Апропо ревность, теперь уже учительская… Мне казалось, что Анна Петровна чувствует, что я стал заниматься со Столиным. Хотя я не проговорился, как и потребовали от меня родители, ни одной живой душе. Я и впоследствии об этом никому не говорил, кроме жены и, может быть, ещё двух-трёх человек, у меня же сохранялся стыд того, что у меня был репетитор по математике… Теперь нет, да и Столин в этом году ушёл из жизни, как я узнал вчера из фейсбука знакомых, вот язык и развязался… Но Анна Петровна догадалась не совсем телепатически. Однажды я не смог решить задачу, которую она нам дала, а в тот же вечер у меня было занятие со Столиным, вот я с ним и поделился. Он тоже не смог решить эту задачу, я впервые видел, как он входит в азарт. «Я дам её сыну! – сказал он. – Сын точно решит, он очень сильный математик, действующий…» Сын Столина тогда уже был математиком заграничным, точно не помню, но чуть ли не в Швеции, хотя это был 1980-й год… Сын гостил в тот момент у родителей. И вот я уже точно не помню, решил ли он… Да, кажется, один из сыновей Столина решил эту задачку, но хорошенько помучившись, а на следующий день Столин-старший, встретив в коридоре Анну Петровну, воскликнул: «Что ж ты, мать, творишь?» «А что?» – удивилась Анна Петровна, которую мы называли не иначе как «Колобок». «Такие задачи детям своим даёшь, что я не могу решить, да что там я, мой сын еле решил!» Рассказывая нам это в классе, Анна Петровна, мне казалась, смотрела прямо на меня. Но может, мне это казалось, к тому же у неё немного косили глаза, так что то, что она косилась на меня, не значит, что она догадалась. Один раз я пропустил занятие у Столина, заехав на метро в тоннель. Такое случилось со мной единственный раз в жизни, поэтому я хорошо помню, как на следующей остановке оказалась станция Ночь и в вагоне никого, а за порогом не перрон, а чёрная земля далеко внизу, надо было совершить прыжок. И дожидаться, пока из тоннеля поедет следующий поезд, а это было не сразу и какое-то время я провёл с незнакомыми людьми, и память теперь подсовывает нереальные сцены у костра и двойника Столина в тельняшке, который меня там радостно встретил с самогоном и огурцами.

Так или иначе, теперь, в памяти, а теперь и в этом тексте мой тогдашний заезд в тупик оборачивается какой-то чересчур понятной символикой: да, туда я заехал, да, в темноту запасных путей, да так там и остался, да. Там и сижу до сих пор вместо того, чтобы решать уравнения, там мне и привиделся сейчас такой вот мой и не мой… в общем, тайный учитель.

6. Чёрный дрозд

Впервые я увидел эту обувь – вьетнамки – года в два-три, причём зимой, а не летом, в них шёл по сугробам на босу ногу художник и патриарх всех харьковских школ единободрствования Владимир Житомирский. Что йогу, что карате первым начал преподавать в этом городе он. Впрочем, проверить это сложно, но вот такая у него была слава, за ним. Что йогу, что карате начал преподавать он, а уж у кого он сам учился, я не знаю. Он жил по соседству, мы – почти на углу Данилевского и Сумской, а он чуть дальше по Сумской, там я его и видел один раз, точнее, его босые ноги на снегу, петельки вьетнамок, а выше он был одет по-зимнему, я точно помню, что на нём был этакий пугачёвский тулупчик… откуда пугачёвский, ну расстёгнут он был, мех наружу и какая-то лихость в нём видна была даже трёхлетнему мне… Поймав мой удивлённый взгляд, когда он прошёл мимо нас, поздоровавшись с отцом, отец сказал мне с улыбкой: «Это Володя Житомирский. Он художник. А художники все с приветом». Потом мы переехали на край света в спальный район и Житомирские переехали туда же, наши дома были на таком же расстоянии примерно, как раньше по оси Сумской, теперь по оси Блюхера. Я какое-то недолгое время дружил с его сыном Сашей, потому что у него был боксёр и мы гуляли вместе, а у меня щенок боксёра пожил всего две недели, после чего его отдали и мне было так легче, рядом с боксёром Саши, переживать утрату и крушение своей главной детской мечты. Но я никогда не видел Житомирского старшего, ни разу, вплоть до того дня, когда пришёл к нему в гости уже взрослым человеком, студентом. Мой однокашник Дима, узнав, что я знаю Житомирского, о котором он столько всего слышал, загорелся желанием учиться у него карате. Да и я был не против, я смутно помнил, как отец меня заводил к нему в секцию, когда я был ещё тинэйджером, на стадион «Металлист». Житомирский небольно ткнул меня в живот, сказал, что пресс слабый, надо подкачать, и куда-то убежал. Почему я не пошёл на тренировку, был не взят из-за слабого пресса, или сам передумал, я точно не могу вспомнить. Зато я отчётливо помню, почему мы с Димой не смогли пойти к нему учиться. Дома мы его не застали, но его тёща или мама, я не помню, сказала, что мы можем его подождать, что он вскоре должен прийти. Ей хотелось поговорить с кем-то, что-то она нам рассказывала, о том, что Володю знает весь город, и он поэтому так медленно передвигается, т.е. он-то бегает бегом всё время, но на каждом шагу его кто-то окликает, задерживает и т.д. Из чего следовало, что ждать нам его нет смысла, я хотел уйти, но Дима очень хотел его увидеть, записаться, а может, ему нравились и рассказы его тёщи. Мне не то чтобы не слишком хотелось заниматься карате, я не против был бы получше драться, но… видимо весь опыт драк, которых было немало, подсказывал мне, что в реальной драке красивые жесты рук или ног… Ну может и могут пригодиться, но после стольких лет занятий, что мне это… в общем, я скорее пришёл всё-таки за компанию. И мы его дождались. Он появился усталый и как на замедленной съёмке или во «временной лупе», как говорят на немецком… И таким мне больше всего и запомнился, медленным. Он сел напротив нас и стал смотреть на стенку за нами, что-то он на ней как будто впервые увидел. А потом уже, как бы вернувшись, ответил на наш вопрос. «Это поразительное совпадение, – сказал он. – То, что вы пришли как раз сегодня. Нас сегодня закрыли. КГБ. Все секции карате до одной. Нас приравняли к оружию». Всё это он сказал совершенно без эмоций, выцветшим голосом, я говорю, он выглядел страшно усталым. Прошло больше десяти лет, прежде чем я увидел его ещё один раз. За это время кто-то научил меня самому простому тай чи, 24 форма, и я в самом деле почти избавился от астмы, без лекарств, хотя меня выпустили под расписку из больницы, я был уведомлён, что могу задохнуться… Астма не ушла, но спряталась так, что я о ней редко вспоминал, но иногда ещё «плавал в воздухе» или «двигался в мёде», мне это нравилось, да и сейчас иногда нравится, одни названия чего стоят, «Расчёсывание гривы дикой лошади», звучит как название музыкальной пьесы, Дебюсси… Прошло, я думаю, больше десяти лет, мне было примерно тридцать, когда Дима позвонил мне и сказал, что в школе, которая стоит между нами – мы с ним жили в соседних микрорайонах… не кто иной, как Житомирский преподаёт тай цзи цюань. 108 форму Янь. А я хотел расширить зону, не то чтоб борьбы… да, к тому же он преподаёт тай чи не как гимнастику для пионеров и пенсионеров, а как то, чем она была и есть изначально, как боевое искусство, или даже «мать всех боевых искусств», Дима был патетичен и убедил меня «на старости лет» пойти-таки учить к Житомирскому матчасть… На занятии Житомирский был упруг, подвижен и многословен, он в самом деле повторил то, что Дима сказал о стиле «Янь», не помню, может быть, Дима был уже на одном занятии. Через неделю я решил-таки ходить на тренировки, позвонил Диме, спросил, когда следующая, а он удивился: «Ты что, до сих пор ничего не знаешь? Житомирский умер. Во время занятия. Тромб». Я был ошеломлён и по-моему, в тот момент и вынырнуло так чётко это детское воспоминание: вьетнамки на снегу и все художники с приветом… Я не видел ни одной его картины или не замечал… в квартире они наверняка были, да, кажется, он тогда и смотрел сквозь нас на одну из них, ему показалось, что она как-то косо висит, возможно, он подумал, что мы её тронули, или она нас… По снегу во вьетнамках я ходил в открытом бассейне имени Данте, переходя из водоворота в плавательный или просто немного гуляя, поднимаясь по трибунам, на которых расселись сугробы.

7. Мариупольский сон N13

Я проснулся в четыре утра и лежал без сна, пока не вспомнил, что до моря рукой подать. Это не вернуло меня в прежний сон, но мысль о море принесла всё же некоторое облегчение. Хоть римляне и называли его Меотийским болотом, днём я мог убедиться, что это всё-таки море, я плавал в нём, а сейчас решил, если не устроить ночной заплыв, то лунатически пройтись по кромке его прибоя. Я набросил на плечи белое гостиничное полотенце и спустился по белокаменной лестнице к улице, на другой стороне которой, напротив отеля, сразу за рельсами, стоял покрашенный белой краской обрубок. Точнее, ствол дерева, довольно толстый, с коротко ампутированными ветвями, а за ним некое сооружение с вывеской «Санта-Барбара», налево и направо от которого рассыпались серые песчаные пляжи. Я уже перешёл через трассу, но был ещё по эту сторону путей. Там была будка с шлагбаумом, и вот почти прямо перед ней, но не на железнодорожных путях, а на краю автотрассы, на проезжей части, возле бортика, лежал человек, которого я уже видел где-то в других снах. С него начинался и мой роман «Серпантин» и сегодня же днём я читал это начало, всю первую главу, «Оверлок», вслух, в ДК «Молодёжный», так что я хорошо припомнил свой старый текст и всё, что там происходит после того, как мой герой будит человека, лежащего посреди трассы (ничего хорошего). С минуту я стоял и смотрел на него, не зная, что мне делать дальше. «Тебе что, приключений захотелось?» – донеслось до меня из будочки стрелочника или «шлагбаумщика», – шёл бы ты лучше домой». Эти слова, естественно, погрузили меня ещё глубже в ступор. Я стоял, как вкопанный, в голове проносилась какая-то белиберда, пока я не сказал себе, что хватит играть в пост-фикшн, пора будить человека, пока его не переехали. И тут я услышал голоса. Сначала с той стороны, возле будочки заколосились… удочки, ну да, я понял, что эти слова были адресованы не мне, а рыбакам, очевидно, друзьям стрелочника, который показался мне теперь тоже своего рода рыбаком, только чуть более безумным, с железной удочкой-шлагбаумом-стрелкой, ведь это только кажется, что тут нечего ловить, да… И почти сразу же я услышал голоса по эту сторону путей, голоса друзей Лежачего, они подошли к нему, подняли на ноги, у него оказался хвостик, он был совсем молод, и он пошёл вместе с ними, может быть, опираясь на их плечи, я уже не присматривался, а перешёл, наконец, через рельсы.

«Санта-Барбара» выглядела днём так, что казалась мне Bauruine|ой, недостроем, несмотря на то, что через день по ночам там громыхала кошмарная музыка и не давала мне спать, беруши от неё не спасали. Сейчас там было тихо и темно, но что-то мерцало и кто-то там был живой, по крайней мере, один посетитель, долговязый подросток лет пятнадцати в бордовом спортивном костюме бил кулаком красный бокс-автомат «силомер». Автомат не был антропоморфным, просто чёрный ящик, мерцающий на стене, но в тот же момент в голове мелькнула эта картинка.

Черты лица автомата я, кстати, взял у Канта, если надеть парик, может, даже появится какое-то сходство, хотя я не старался, скорее, это было машинально, потому что в те дни, когда я рисовал картинку, шёл вал новостей о Канте из-за перебрика, в России его объявили врагом и снесли-не снесли… а вот: облили краской его памятник.

8. Над озером

Вчера моё участие в совместном карантинном дневнике, которое до сих пор сводится к тому, что я получаю ежедневно, как и все члены группы «Press Maudit», SMS с темой дня, который вызывает в моей памяти картинки, и я посылаю их как будто для совместной выставки, которая, возможно, что и состоится в первый день после конца карантина, если что-то будет… через 20 лет, как пел Макаревич… И вот, вчера я получил SMS со словом «Wohlfühlklima», приятный климат, хорошая атмосфера, в момент, когда я был возле полок с туалетной и кухонной бумагой, которые были заполнены коробками со всевозможными шоколадными конфетами, туалетную бумагу я всё же нашёл среди них, некое Deluxe-издание, а вот с кухонным папирусом оказался полный «абзац», как говорили когда-то приличные девочки, и, получив в этот же момент SMS со словом дня, я вспомнил эту картинку.

Всё ещё надеясь отыскать среди коробок с конфетами кухонную бумагу, как только что нашёл всё-таки туалетную, я почувствовал что-то вроде… прозы? Нет-нет, сказал я себе, да и не только себе, вначале мне предлагали писать, а не только слать картинки, но я сказал, что 1. никогда не пишу дневников, 2. давно уже вообще ничего не пишу, 3. писать на немецком сочинения на вольную тему для меня всё равно, что летать. В ответ пришёл SMS: «Мы бы все очень хотели увидеть, как ты летаешь!»

Вчера же фб-воспоминание было об этом стеге, только там:

Это тот тот же самый стег (мостки) номер три на Штарнбергском озере. Я не видел более странное существо, чем рыжая вечерница, страдавшая дневной бессонницей. Она ходила на двух ногах по стегу, волоча за собой крылья-палатку, что-то бормоча на своём ультразвуке, стег был полон загоравших, которые лежали с двух сторон вдоль, а там, где вершина деревянной «Т», и так, и сяк. И вот она пробиралась среди них, никого не задевая, но некоторые люди чем-то её поражали, видимо, что-то в их внешности или на обложках их книг, она останавливалась возле того или той, у изголовья или в ногах, и минуту-другую их разглядывала, что-то бормоча, потом волочилась дальше. Какое-то время мне казалось, что её не замечает никто, кроме меня, ещё немного и я бы подумал, что дожил до цветных глюков без причины, но тут я заметил человека, который явно смотрел на неё, потом ещё какую-то тётку, которая что-то даже ей сказала, потянулась за своими сэндвичами, вечерница мотнула головкой, пошла дальше. Она производила впечатление если не рыбы на суше, ну кистепёрой такой рыбки… то, в общем, однозначно кого-то, кто не в своей тарелке, что макабрно теперь звучит, после городка, из которого уха разлилась по школьной карте… Говорят, в том же городе снимали «Чёрный уголь, тонкий лёд»… Но и тогда, если бы мне кто-то сказал, что это существо кто-то варит… Оно меняло вокруг себя метрики пространства, я сейчас вспомнил, как оно… как она летала… Долго стояла, то ли взобравшись на столбик опоры мостков… да нет, никуда она не взбиралась, просто стояла на самом краю возле столбика и смотрела вдаль, на панораму Альп или куда-то ближе, на тот берег, в сторону Берга, возле которого утонул Людвиг. В этот момент она похожа была на полководца с этим своим ржавым плащом…. А потом таки полетела. Да, этот сгусток сна, страшноватый на стеге, похожий на комок внутренностей, заживших своей жизнью… и на ворчливого хозяина, на местного, сдавшего в аренду свою квартиру отдыхающим, уйдя жить на это время в сарай, на который похоже пространство под мостками. Полёт её был странным, полёт солнечного лунатика, какой-то дискретный, мне казалось, что я вижу её стробоскопически и слышу неадекватно громкое хлопанье крыльев… а через секунду казалось, что это просто большая бабочка… она сделала круг и на обратном пути не приземлилась на стег, а исчезла. «Листья носятся над головой, как летучие мыши. Милиционер в плащпалатке – огромная летучая мышь – подлетает прямо к моему лицу, говорит: «А ну, дыхни». Я дышу на него, и он исчезает» (из моего старого рассказа, из первой книги). Обернувшись, я увидел, что она летит дальше в сторону Штарнберга, пролететь под стегом ей… ну, не труднее, чем Чкалову под мостом. Потом она снова ходила по мосткам, как инверсия лунатика, как милиционер, оставшийся один на Земле… На картине осень, бабье лето… помню, что более глубокой осенью я был там один, лежал на краю стега, и меня разбудили водяные полицейские, спросили, всё ли в порядке… сказали, что когда человек так близко к краю лежит, то может уснуть и свалиться в воду.

Раз уж тут прозвучала эта тема, вот ещё три… или точнее, две и туча летучих мышей, а заодно и один броненосец, брат панголина. Я пока не знаю, что за пасьянс сложится, картинок, по идее, не должно быть слишком много, я решил придерживаться принципа одна картинка – один текст, но уже ведь нарушал… На всякий случай, там посмотрим:

Надо ли говорить, что всё нарисовано задолго до карантина, первая картинка, с хомяком, иллюстрирует то место в повести «Школа кибернетики», давшей название моей первой книге, где в кружке «Умелые руки и космическое моделирование» дети запускают в небо ракету с хомяком, который катапультируется на парашютике, факт из моей био… а летучую мышь я там пририсовал просто так, в тексте повести её нет… «Hamsterkäufer», немецкое слово, которое уже не слышно, но в первые дни карантина было слышно чаще, чем «вирус», буквально «хомячные покупатели», это те, кто раскупил в одночасье туалетную бумагу, я не только не предвидел, рисуя всех этих мышей, что от них или не от них, но придёт… но и не знал этого слова, пока оно отовсюду не грянуло. Кстати, большинство слов, которые я получаю с SMS, после чего происходит поиск по ключу в альбомах, неологизмы, которые измышляют члены группы. Некоторые мне очень нравятся… Но я так буду растекашеся, закончу уже с мышами.

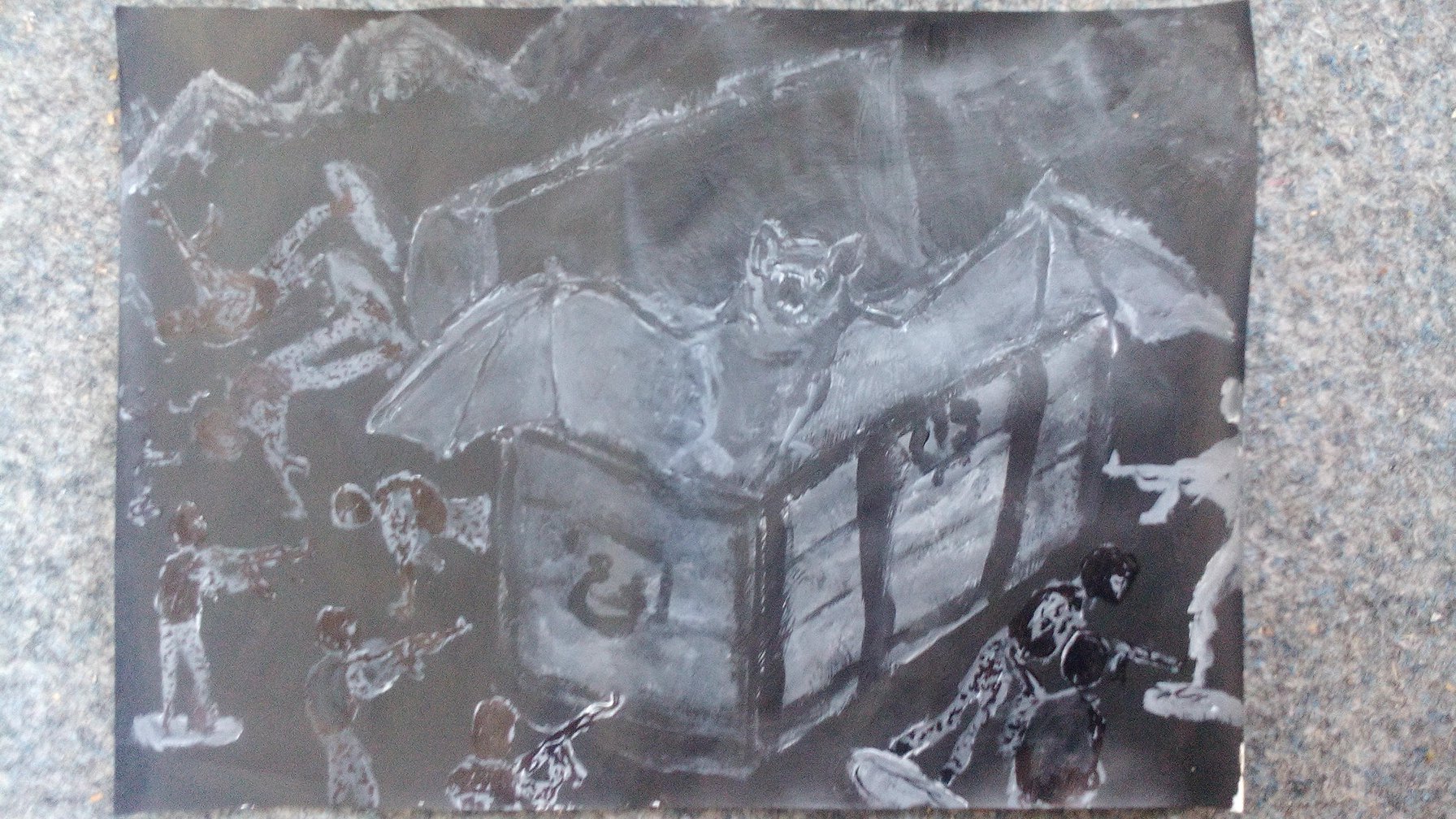

На следующей картинке почти прямая иллюстрация текста, конца романа «Аналоговые машины», последней главы, которая называется «Эстафета поколений». Там есть и сундук, и летучие мыши, только в сундуке лежит человек по кличке Слепой, он прячется там вот именно от летучих мышей, которых ужасно боится, а дожидается там прихода ОМОНа. Картинка выглядит теперь наиболее пророчески, но это фокусы обратной перспективы, спустя какое-то время я нарисовал финальную сцену романа ещё ближе к тексту, в сундуке таки Слепой, а мыши снаружи, они же омоновцы, омонимы… я вспомнил, что рисовал и ещё одну мышь – мышью, в пэйнте, она и была первой, но всё, всё, я закругляюсь. тем более, что там тоже самое, что впоследствии акрилом: мышь, выпрастывающая…ся… из сундука, разбрасывая омоновцев.

9. Цыплёнок циклона

«А в какой тюрьме вы так насобачились?» – спросили меня после нескольких партий люди, покрытые татуировками, на которые ещё до игры «два на два» обратил внимание мой приятель, человек такой же «небывалый», как и я, просто что-то он видел в одном из фильмов, где тематизировались немецкие тюремные тату. Я не мог не рассмеяться, но не помню точно, сказал ли я им название своего первого НИИ… да, по-моему, я произнёс эту абракадабру, а они ещё больше удивились: «А где это?», и тогда только я сказал: «Forschungsinstitut», отчего они, понятное дело, пришли в ещё большее изумление.

Но самыми экзотическими противниками нашими за тем столом около озера были не они, а работники морга. Я помню, что они пили водку, как воду (я сначала так и думал, что у них вода в бутылках от водки, пока они не предложили отпить), они были обвешаны странными цепями и браслетами, золото плавилось от жары и стекало по их телам, совершенно белым, что было при игре на таком солнце уже даже не загадкой… а отгадкой: это были, конечно, никакие не работники, как они нам сказали, а постояльцы морга, которые пошли в самоволку, которым всё время надо было поддерживать свою заспиртованность, забальзамированность… – догадались наконец мы с моим старым другом, что не помешало нам, а может, даже и помогло выиграть у них, хоть и в меньшем количестве партий, но всё-таки, «жизнь частично победила смерть неизвестным науке способом», хе-хе.

Настольный теннис ассоциируется у меня не с тюрьмой, но с бункером. Вот как-то в памяти эти два слова рядом, пинг-понг и бункер, вчера я нарисовал это… Хотя что – это? Я садился рисовать совсем другое, в забытом береговом бункере, или дзоте, должны были повсюду быть рассеяны шарики, как я это видел в секции настольного тенниса, куда я зашёл один раз в жизни, у меня сразу возникла там эта ассоциация с куриными яйцами, но нарисовалось как нарисовалось, чтобы виден был цыплёнок, пришлось отказаться от первоначальной затеи, картина, кстати, довольно большая, ракетка почти в три раза больше натуральной… Рисуя, я вспомнил и то, что недавно было во всех немецких новостях, зелёные, да кажется, и не только зелёные… пытались спасти сотни тысяч Küken, цыплят, которых убивают ежедневно только за то, что они родились мальчиками, а не девочками. Выход из этого кошмара, как я понял, один: пренатальная диагностика, которая позволяет предсказать, кто это будет, курочка или петушок… и просто не давать цыплятам мужского пола рождаться, чтобы потом не убивать, но для этого нужно некоторое время, чтобы внести эти новшества, а пока правительство, скрепя сердце, разрешило отрасли поступать, как раньше.

Бункер вот почему… я писал уже в комментарии к одной картинке, копирую, это к той, где наибольшее оживление царит вокруг стола:

Alexander Milstein hat eine Erinnerung geteilt. 25. Juni um 08:27 ·

Я не помню, что я себе думал, когда внёс эту картинку в альбом «Молочная кухня», никаких ассоциаций с молоком теперь нет, помню, что один раз я играл в эту игру, но не на море, а в баре, где пил не молоко… кажется, он назывался «Кинг» и его уже давно нет, там по средам выставляли теннисный стол, там было достаточно для этого просторно… и однажды играли вот так, чуть ли не вдесятером, бегая вокруг стола, и у этой игры, мне кажется, есть даже какое-то своё название, но я не помню, просто пинг-понг эраунд о клок… настольный теннис и море, тем не менее, неразрывно связаны у меня в голове, наверно, там были самые лучшие партии, парии, пари… заключались и даже чуть не заключился один брак… энивэй, было время в юности, одно или два лета, когда это было лучшим способом знакомиться с девушками, где-то на Кавказе был такой стол на берегу, но под крышей, в пустом бетонном бункере-недострое, в бойницах которого теперь навсегда моментальная гроза над морем, стробоскоп, в котором мелькает белые шарик и волосы противницы, это я и хотел, по-моему, нарисовать, но стробоскоп сработал несколько иначе… может быть, попробую когда-то ещё нарисовать эту грёзу, если что, это будет не гризайль, нет, при вспышках молнии цвета какие-то появлялись, зелень стола, по крайней мере, да и море в бойнице… а шарик и в самом деле был белый, пожелтел он через много лет.

Ну вот, предвидение картинки, оказывается, не так сильно отличалось от того, что получилось… Шарик не только пожелтел, но и вырос немного в размерах, на пару миллиметров… кроме того, правила изменились, теперь не пять подач, а две и не до 21 играют, а до 11, впрочем, помимо этих двух чисел, никаких других правил я не знал никогда. Лет двадцать подавал с руки, пока кто-то мне не объяснил, что это не по правилам, и я как будто заново начал учиться играть, и теперь я так высоко подбрасываю шарик перед подачей, что это отвлекает противника, некоторые не успевают перевести взгляд с неба на землю. Какие там правила, у нас в НИИ были свои собственные правила: если шарик отскакивал в процессе от стены или от потолка, ничего страшного, очко всё равно засчитывалось. В первом НИИ стол стоял в таком узком тупике, что края едва не касались стен, так что моя первая картинка, посвящённая пинг-понгу, вовсе не фантастика, так ползал там один сотрудник, он же потом и переполз в мой роман «Серпантин».

Вообще, я не собираюсь писать роман о пинг-понге, это просто комментарий одновременно к нескольким картинкам, которые мне пришло в голову объединить на время в один альбом. Писать я ничего больше не буду, я не так часто упоминал пинг-понг в своих романах и повестях, но даже тех мест, что я вспомню, больше чем нужно для комментария, который чем длиннее, тем хуже, конечно… я скопирую несколько фрагментов сюда, если только, перечитав, решу, что они не слишком пожелтели со времени публикации.

Бар «Кинг» напомнил мне сейчас своим созвучием… как сын прятался от Кинг-Конга под сидения в кинотеатре «Россия», был такой на Салтовке… а сыну было два года, мы впервые взяли его в кино, не просто с собой, а специально пошли на «детский фильм», от которого он полез под кресло, не сумев нас сразу убедить покинуть кинозал. Прошли годы, и мы стали играть с ним в пинг-понг на Изаре, недалеко от Муфатхалле, и однажды шарик, упав, закатился под стол и там исчез. Среди бела дня, на ровном месте. Это было, пожалуй, единственное абсолютно необъяснимое явление в моей жизни, земля была твёрдой, никаких там луночек, нор… ближайшие кусты, трава довольно далеко, за оградкой из бревна, мы оба ясно видели, как жёлтый шарик упал на чёрную землю, покатился под стол и там исчез, растворился, был похищен маульвурфом, кроты довольно быстрые существа, но этот был ещё и мастером заметать следы, никаких следов норы.

В моём романе «Конторе Кука» подробно описывается видеоклип, в котором играют в пинг-понг лимонкой с оторванной чекой, он рифмуется с пассажами про взрывы бомб, начавшимися со взрыва в зале игральных автоматов в «Манеже» и воспоминаниями о старом автомате «баскетбол»… надо бы найти его в ютьюбе и дать ссылку, но комментарий и так получается каким-то слишком мрачным для такой светлой стороны человеческой жизни, как настольный теннис… вспомню лучше, что в той же «Конторе Кука», где слишком много анекдотов, хоть я по-прежнему согласен с отговоркой по этому поводу рассказчика: роман, фаршированный анекдотами, всё же лучше, чем один анекдот, растянутый до размеров романа… Эти два старых анекдота там, если мне память не изменяет, цитируются где-то вскользь и рядышком, оба из таких глубоких сов. времён… «Мама, всё хорошо, я прекрасно отдыхаю, познакомилась здесь с пинг-понгом и он мне очень нравится». «Доченька, это ничего, что он китаец, главное, чтобы человек был хороший»; и два кирпича лежат на краю крыши, «Главное, чтобы человек был хороший» – говорит один другому… Второй анекдот я услышал из уст комсомольского работника, или не работника, а студента, однокурсника, но какой-то он был непростой комс. деятель, чин… и когда он спросил, чему это я так радуюсь, когда, будучи первым в списке распределения, направлен в какой-то затрапезный НИИ, а я сказал, что там хорошие люди работают, я знаю, потому что делал там диплом и проходил практику.

На картинке, где играют вроде как в большой теннис… на самом деле речь тоже о тишь-теннисе, Tisch… Если присмотреться, они стоят на столе, это такие фигурки, это же лагерь в Фигуровке…. картинка нарисовалась вместе с текстом из «Абитуриента», где играют именно в пинг-понг, гитара на периферии зрения, взгляд отскакивает от деки, как шарик от стола… но там этот фрагмент в комменте, а вот ещё такое было:

«В руке у меня была бутылочка с «бадвайзером», и слушая, как Блейк кричит мне на ухо что-то о звездной природе маленького человечка, я гадал, удастся ли мне разбить о лысину геронтолога такую маленькую тару. Похоже было, что он окончательно мне осточертел. Я допил пиво и бросил бутылку на пол. Блейк поддал ее ногой и сказал, что человечек зовет нас в свои чертоги. Уже после того, как я согласился, Блейк сказал мне на ухо, что это он меня так завлекал, а на самом деле звезда погасшая.

Погасшие звезды превращаются в белых карликов, которые, несмотря на свои небольшие размеры, обладают огромной массой и искривляют пространство еще сильнее, чем это делала звезда. Вдруг возле нас не стало никакой толпы, все это было где-то далеко на левом фланге, мы беспрепятственно покинули зал. В коридоре был полумрак, пахло сыростью, парти, продолжавшееся за стенкой, выдавал только стук. Белый карлик подвел нас к бронированной двери, на которой была табличка с надписью «Лесли Гроув». «Я у вас уже был, – сказал я, – я оставил вам слайды». Белый Карлик засмеялся. «Лесли Гроув – это не я», – сказал он. Я хотел продолжить разговор, чтобы понять, в каком смысле он – не он, но они начали говорить с Блейком о ценах на недвижимость в Южной Англии, а я подошел к столу и стал рассматривать обложки книг. Судя по их разнообразию, Белый Карлик обладал большим кругозором, во всяком случае, досугом. Он неожиданно схватился за голову и сказал, что едва не забыл найти в толпе одного очень нужного человека. Предложил нам подождать. Когда мы остались вдвоем, Блейк сказал, что Белый Карлик (он назвал его Майклом) – не Лесли Гроув. Он недавно поменялся с ней студиями, но еще не переехал. Я уже и сам видел, что это другой бункер. Кроме письменного стола здесь стоял еще и теннисный. Он был придвинут к стене. Я хотел спросить у Блейка, не знает ли он Лесли Гроув, но подумал, что лучше поговорить об этом с самим Белым Карликом. Мне не хотелось в случае чего… Мне не хотелось быть обязанным Блейку чем-то еще. Я спросил у него, чем же именно блистает, или еще недавно блистал, этот человек.

– Да так, – замялся Блейк, – всем понемногу… Чемпион по настольному теннису, – видишь, он и тут играет в эдакий мини-сквош. Он хороший друг. За ним как за каменной стеной, – Блейк хохотнул, – кстати, не хочешь сыграть? Тогда посмотрим, есть ли у него ракетки.

Ракетки лежали в ящике письменного стола. Мы отодвинули теннисный стол от стены, попробовали играть, но Блейк не смог принять ни одной подачи.

– Я не могу при таком свете, – сказал он.

Я поменялся с ним местами, но это не помогло, Блейк не видел шарик. Свет и в самом деле был плохой, из трех неоновых трубок включилась только одна, и она уже была больна тиком. Очевидно, Белому Карлику хватало настольной лампы. Блейк прошелся к столу и включил ее, но это принесло мало проку, зато Блейка внезапно осенило. Он схватил лежавшую наверху книжной стопки бейсболку с надписью «Вудсток-брокер» и, надев ее на голову, перебежал к теннисному столу.

– Подавай, – сказал Блейк, – теперь все в порядке. Козырек отсекает отражения.

Я подал шарик, Блейк принял, и мы стали разыгрываться. Минут через пять мы уже играли на счет.

К концу партии мы пришли с равными очками и началась игра «на больше-меньше». Для того, чтобы одержать верх, кто-то должен был выиграть подряд две подачи – свою и противника. И тут стали происходить странные вещи: один раз выигрывал я, один раз Блейк, и так повторялось то ли час, то ли сутки, а может, так всегда и было, только я этого не осознавал. Можно сказать, и теперь это играл не я, и не Блейк, хотя для Блейка все это, во всяком случае, не было новостью. Он весь сиял от радости.

– Тебе пора переходить на другую сторону, – кричал Блейк, не прекращая играть, – ты ведь еще веришь, что есть другая сторона? Смотри, шарик уже летает по желобу Мебиуса. Следи, чтобы туда не засосало твою руку!

Я хотел поддаться, но у меня не получалось: я не руководил своими движениями. Шло время, или стояло на месте, а мы танцевали вокруг стола. У меня в детстве были такие игрушки: курочки, клюющие поочередно пшено, дровосеки, ударяющие по бревну. Все это из пластмассы.

Неоновая лампа мигала, подобно стробоскопу. Краем глаза, прикованного к шарику, я увидел, как сквозь стену проходят какие-то люди. Я хотел спросить Блейка, видит ли он этих людей (их становилось уже слишком много, но их отделяла от нас то ли живая, то ли призрачная стена полицейских в прозрачных доспехах), и вообще, где, по его мнению, мы находимся, и что мы на самом деле делаем, но я увидел, как Блейк, тушуя, ударил сам себя ракеткой в лицо. Ракетка упала на пол, вслед за ней очки. Блейк стоял, согнувшись пополам, зажав глаз рукой. Я обошел стол и поднял очки. Одно стекло было разбито вдребезги, другое треснуло. Кроме нас двоих в комнате никого не было.

Дежурный врач в клинике, в которую я доставил Блейка, извлек из его глаза шесть осколков.

Глаза у него и в самом деле тверже, чем стекло – врач сказал, что на роговице нет ни единой царапинки».

(Это отрывок из «Вмятины», первой моей повести, ещё до первой книги она вышла в журнале «Нева» так давно, что тех номеров нет в «Журнальном зале», которого тоже в свою очередь как бы уже и нет, но мы продолжаем петь… в общем, из повести «Вмятина», из книги «Школа кибернетики», которая в сети есть в том числе в библиотеке imwerden).

10. Короткие встречи

Первым гидом по Львову был дядя Лев, которому на тот момент уже было под девяносто, но я в свои пятнадцать еле поспевал за ним.

Вторым стал его внук Леус, через два или три дня, а третьим через сорок лет Виктор Савкив, который выпустил мою витражную книгу и устроил выставки «Окна в Пятиполь» во львовской «Дзиге» и в киевской «Воздвиженке 32».

Все поколения моих львовских родственников были и есть врачи, вплоть до самых юных на сегодняшний день, студенты и студентки, это всё продолжается.

Сына дяди Лёвы, Эдика, я не застал в 1979 дома, как и его жену, Аллу, с которой познакомился через сорок лет, когда она была примерно в том же возрасте, что во время первой экскурсии её отец.

Раз уж я так подробно о возрастных категориях, скажу ещё, что слово «геронтолог» я узнал впервые из рассказа отца о львовских родственниках, один из которых, родной брат Леуса, Дима, стал представителем этой почтенной профессии после того, как немало поработал анестезиологом.

Львов, который показал мне дядя Лёва, впоследствии я нигде не видел.

Львов, который показал мне его сын Леус, я впоследствии видел, но не во Львове.

Львов дяди Лёвы был настолько не похож на то, что я увидел через сорок лет, что у меня нет другого объяснения, кроме того, что я видел тогда не Львов, а свои представления о Западе, Австро-Венгрии, вас вайс их… которые рисовались в воздухе, слегка только отталкиваясь пятками от львовских крыш.

Это можно доказать.

Редуцируя Львов до границ квартиры родственников: в памяти у меня осталась тёмная огромная библиотека, ряды массивных шкафов, книжные завалы. И вот, в 2017 я попал в эту квартиру снова и не увидел там ничего, буквально ничего общего с моей памятью. Ну какой-то обычный книжный шкаф, один или два, какими там рядами… и никакого вытянутого пространства, притом, что с тех пор перестроили «антресоли для прислуги» в тупике, их уже не было, т. е. они были интегрированы в общее пространство, у которого, как я говорю, я не нашёл ничего общего с квартирой в памяти.

Что уже говорить про площади города и соборы, увиденные глазами, привыкшими к бетону вокруг яблок… ну да, мой замурованный в салтовском жилмассиве взгляд вырвался на крыши Львова и стал по ним кататься и летать, как чёрный кот По… Вот и сейчас, вспоминая это, я впадаю в высокопарность, и тогда я что-то такое забормотал вслух, восторженное, глядя по сторонам и едва поспевая за дядей Лёвой, а он поспешил меня отрезвить.

Я не буду повторять его монолог, который прекрасно помню, может потому, что я слышал его дважды, впоследствии едва ли не дословно его повторил в Тель-Авиве другой дядя, Макс, кузен Льва и моей бабушки.

Дядю Макса я застал в том же возрасте, что дядю Лёву во Львове и, переименовав в дядю Дана, довольно подробно описал в повести «Дважды один», сохранив даже профессию ботаника.

После моей поездки во Львов бабушка моя, его сестра, получила от дяди Лёвы письмо, которое она прочла вслух моему отцу. Дядя Лёва написал ей: «Я в ужасе, Лиза, твой внук совершенно не подготовлен и не приспособлен для предстоящей ему жизни! Как же он будет жить?!»

Из чего он сделал такой вывод, для меня было загадкой, он не брал меня с с собой в горы или в разведку, я даже и не ночевал у них в квартире, я ведь был во Львове по туристической путёвке и ночевал где-то вместе с другими детьми, с дядей Лёвой же мы только прогулялись по городу.

Возможно, мой восторг выдал ему мою реальную жизненепригодность? А может, у меня это уже тогда было на лбу написано, я не знаю.

Леус показал мне вечерний Львов, он взял меня с собой на дискотеку, что меня поразило само по себе, я думал, что на дискотеки ходят только до восемнадцати, а уж когда я увидел, что он называет этим словом…

Леус был не только врачом-ортопедом, но и джазовым музыкантом, однако взял меня с собой он в тот вечер не на свой концерт, а вот именно на дискотеку, которая ну никак не соответствовала моим представлениям.

В 2017 во Львове я его уже не застал, за пять лет до моего второго приезда в этот город Леуса убили.

Я узнал об этом от мамы, которой позвонила тётя Алла.

Потом уже погуглил и узнал чуть больше, например, что таких похорон Львов ещё не видел, несколько тысяч человек и т.д.

Его убил абитуриент марокканского происхождения.

«Это не на почве антисемитизма?» «Нет, это без всякой почвы».

Это из моего рассказа, из первой книги, где моего их-эрцелера не убивают однако, только отправляют на месяц в k.o.

А Леуса убил араб во Львове, из которого он никуда не уезжал, как его брат в Израиль, где тот теперь возглавляет лабораторию по изучению старости.

Где-то в промежутке между первым и вторым моим посещением этого города я проезжал сквозь него как минимум один раз, но не останавливаясь, из Мюнхена в Харьков, только пересаживаясь с автобуса на поезд.

В 2017 году меня пригласили на открытие моей выставки, купили билет на самолёт, можно сказать, в последний момент, я думал, что открытие состоится без меня, но вдруг мне решили оплатить дорогу и два дня в отеле.

Я был не уверен, что за такое короткое время смогу увидеть своих почти мифологических для меня родственников, но всё же, поколебавшись, не смог не позвонить тёте Алле, оказалось, что Дима гостит у неё.

Он и взял трубку.

Я летел во Львов через Варшаву тем же самолётом, в котором летели из Тель-Авива его жена и дочь-балерина.

Видно было, что это совпадение произвело на Диму сильное впечатление, «Какая вероятность, это же… столько рейсов и вы…», повторял он некоторое время, встретив нас в аэропорту.

Номер мне сняли в гостинице на Площади Рынок, рядом с «Театром Пива» и до «Дзиги» рукой подать, я принял душ и через несколько минут уже был на вернисаже, потом всё закрутилось. К сожалению, почти не пообщался с создателем «Дзиги» Маркияном Ивашишиным, только обменялись парой слов и договорились, что на следующий день побеседуем, но на следующий день не сложилось, юла завращалась слишком быстро, потом мы иногда переписывались с ним, а потом его не стало.

На следующий день после вернисажа Виктор Савкив с утра немного показал мне свой Львов, а после я отправился к родственникам на Севастопольскую. Я не успел купить украинскую сим-карту, Виктор показал мне маршрут в своём смартфоне, он выглядел достаточно коротким, но в какой-то момент я остановился.

Я спросил, как пройти на Севастопольскую у полицейских. Они признались, что не знают такой улицы. Потом я спрашивал у всех подряд и никто не знал, никто. Один старожил сказал мне пафосно: «Запомните, молодой человек, такой улицы в нашем городе не существует!» Я позвонил Диме. Он сказал: «А ты спроси улицу Чехова, её знают все, а там ты найдёшь, ты сразу увидишь».

Квартира была полностью заполнена моими львовскими родственниками, оказавшимися на порядок более многочисленными, чем я мог себе представить даже в шутку или во сне. Отмечалось и 95-летие тёти Аллы, с которой я наконец познакомился воочию, и приезд жены и дочки Димы, ну и мой заодно… и я не мог поверить своим глазам, глядя на них, это казалось каким-то побочным эффектом пятипольной психоделики, продолжением вернисажа в «Дзиге»… Когда до меня дошла очередь тоста, я сказал: «Только что прохожие уверили меня, что вашей улицы во Львове не существует. А, стало быть, и этой квартиры, и всех нас. У меня есть немалый опыт путешествий в irgendwo im nirgendwo, но сейчас я оказался где-то в самом прекрасном нигде из всех, где я бывал».

И я ведь почти не преувеличивал.

11. Мариупольский сон N14

Четырнадцатый акриловый сон получился матрёшечным… Мне вспомнилось, как Ханс Плешински в Мариуполе решил купить какую-нибудь необычайную водку, он начал было говорить для чего или для кого, но передумал и замолчал. Я вспомнил, как он рассказывал мне о том, что Фассбиндер фактически умер у него на руках и на всякий случай сказал ему, что экзотические водки не всегда лучшая идея, раньше, по крайней мере, встречались среди них «ряженые», и у меня было несколько знакомых, которые от них померли. Я не помню, какую водку он в итоге выбрал, по-моему, она была в чёрной коробке, наверно, что-то приличное… Идея нарисовать на этикетке его вместе с его персонажами (один его роман посвящён Томасу Манну – «Королевская аллея», вот я смотрю, переведён на русский, другой Герхарту Хауптманну, «Wiesenstein», вроде ещё не перевели… Ханс лауреат десятка немецких лит. премий и кавалер французского ордена изящной словесности, за его переводы с французского, наверно, а может, и за переводы его на французский… К тому же он радиожурналист с огромным стажем. Из Мариуполя он тоже вещал для баварского радио, говорил и о погроме, который учинили тридцать молодчиков, одетых в чёрное, в «Платформе ТЮ» за неделю до того, как мы там выступали и заседали в течение пяти дней «Бумажного моста». Меня удивило, что Ханс сказал «совершенно невозможно себе представить, чтобы правые такое сделали в Германии». С тех пор столько всего произошло в Германии, что я думаю, сейчас он бы так точно не сказал… Да, но водка, идея нарисовать «плешинку»… Какой-то тот момент был ёмкий, крамница, куда мы зашли, была похожа на харьковские, но из другого, как минимум, десятилетия, наложение времён, миров, теснящихся на полках… да, по-моему, просто какой-то «Немиров» в итоге выбрали… я вспоминал в тот момент и то, как чуть было не начал продавать «новую водку», в начале нулевых владелец кнайпы, где я тогда часто сидел, неожиданно предложил мне попробовать привезти небольшую партию какой-нибудь «новой водки». Не Смирнофф, который только тогда и был в супермаркетах… Попробовать, как пойдёт, а потом, если что наладить в большом объёме… Я спросил, будучи на родине у друзей-знакомых, они сказали, что могут даже этикетки специальные нарисовать, всё что угодно… Но когда я вернулся в Мюнхен, Тоби передумал, кто-то рассказал ему анекдот о водочной мафии, он решил, что в каждой шутке..

Может, и к лучшему. Это я вспоминал в магазине, пока Ханс перебирал бутылки, спрашивая меня иногда что-то… а сейчас, уже дорисовывая этикету, я вдруг вспомнил картину Владимира Войновича, где он нарисовал себя за одним столом с Пушкиным и Гоголем… Дома у него я пил «Чонкина». Да-да, бутыль такая с собственноручной этикеткой, большими буквами написано «Чонкин», краской написал… Собственноручной была не только этикетка, но и содержимое, Владимир Николаевич сказал, что гонит этот самогон уже много лет, с помощью немецкого аппарата «Вагнер», уточнил он (тут уже лейбл был не его, просто название фирмы), который он перевозит из Мюнхена в Москву и обратно. Когда-то я любил ирландский виски «Слёзы писателей», один знакомый бармен, как только я входил в его бар, щедро наливал мне их «за счёт заведения», иногда объясняя тому, кто был рядом, что я, мол, шрифтштеллер. При этом он не читал ни строчки моей, даже то, что было переведено, но был, как будто, уверен, что поит меня в том числе моими собственными слезами.

12. Странные сближенья

Вот новый оборот, и мотор ревёт… чёрные листы закончились, а иногда хочется только на них, и два дня назад картинку с Марселем Райх-Раницким, Гюнтером Грассом и Мартином Вальзером на привале я нарисовал на обратной стороне своей кавер-версии «Отеля Калифорния». Потом я даже забыл о том, что с другой стороны листа что-то есть, сейчас только увидел, перекладывая.

Отель в форме бутылки Клейна, другой стороны у неё вроде бы не должно быть, и вот же она… «Вполне писходелически» – написал мне в ответ на имейл с картинкой, где трое немецких писателей, не считая собаку, украинский писатель, который сам по себе незадолго до этого тоже поселился в моём альбоме «Литераторы»… Теперь кажется, что обратная сторона – для полной уже полноты психоделики картины…

Не знаю, писать ли что-то про другую сторону, про картину с немецкими писателями, я ещё подумаю, а пока скопирую сюда комментарий, который написал, когда нарисовал отель:

«Хотел? We are programmed to receive.

You can check out any time you like,

But you can never leave!»

Гулять с наушниками на ушах небезопасно, но я не только гуляю, но и на велосипеде шастаю, и пока что цел, в отличие от героя какого-то моего рассказа или повести, которого сбивает машина, после чего он тоже вроде бы цел, вот только музыка, которую он слушал перед этим в наушниках, звучит теперь снаружи, вокруг, везде… Я гулял с наушниками в Нью-Йорке где-то у моста Верезано, когда на меня наехала не машина, а всего лишь девушка на роликах, после чего мы немного разговорились, узнав что я из Украины, она с завистью сказала: «А я вообще не была нигде никогда, кроме как… вот тут», она обвела рукой… да, но в сбитых с моей головы, или не совсем, съехавших слегка наушниках (я слушал радио), в момент столкновения звучала эта песня, одна из немногих, которые я умел петь под собственный аккомпанимент.

Про писателей и критика два слова… В двух главах моей «Параллельной акции» они не только упомянуты, но сотрудники моего рассказчика разыгрывают перед ним «Литературный квартет» в лицах, пародируя главным образом Марселя Райх-Раницкого. Я думал, что нарисую их в масках, ну как охранника в маске Чехова в первом или втором пункте это книги… но как-то слишком много сейчас масок вокруг, и я нарисовал их просто так, в главе «Безоблачное небо, безбашенные немцы» упоминается Мартин Вальзер, написавший в то время мстительный памфлет «Смерть критика», который стал скандалом, Грасс тоже упоминается, но скорее для звукописи, это неважно… Потом, в следующей главе, «Конец испытательного срока», герой, уже зная о своём увольнении, вспоминает эту игру в «квартет» возле отеля и гадает, не было ли это вызвано тем, что сотрудники, теперь уже бывшие, заметили его Писанину, невидимую никому, по идее, бездомную псину, когда она наматывала круги в темноте скал вокруг лужайки.

Я смотрю, в предыдущей главке тоже были три немецких писателя (конечно, Райх-Раницкий был не только критиком, но и писателем), к тому же они сидят в бутылке, разве что не Клейна… Какой-то пантеон может померещиться, если и дальше тут пойдут портреты немецких писателей, которых немало ещё есть в моём альбоме «Литераторы», совсем недавно я нарисовал Даниэля Кельмана, прочитав его последний роман «Тиль». Но нет, я не буду помещать здесь его портрет с картами… хотя… почему нет? Я по-прежнему не знаю, что это за пасьянс и карты Кельмана с их джокером не помешают… Чтобы закрыть уже эту тему. Закрыть её нужно, чтобы не было у читателя ощущения, что дальше пойдёт книга из серии ЖЗЛ и чтобы перейти по канату на другую сторону, в отель «Калифорния», откуда мы никогда и не выходили, ну да.