Выпуск №11

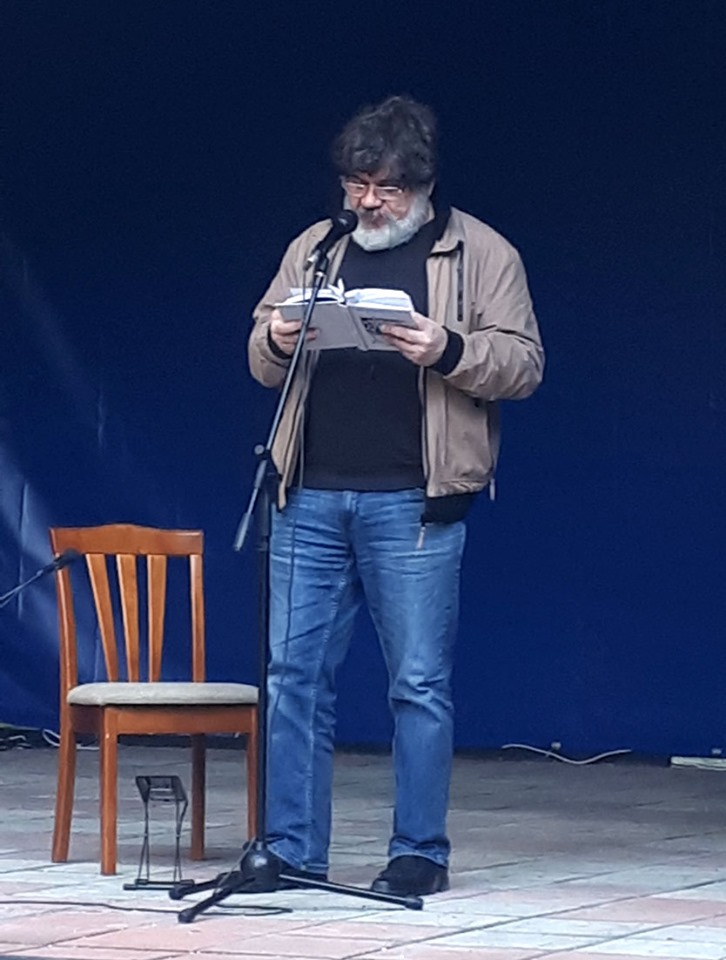

Павел Кричевский об украинском детстве, учительском призвании, стажировках в Кембридже, работе переводчика и поэзии

В судьбе Павла Кричевского переплелись история, литература и язык. Его отец в 1941 году выжил по счастливой случайности. Он не успел на подводу из Ромен, и его по ошибке занесли в списки трёх тысяч расстрелянных немцами роменских евреев. Но мальчик спасся. А когда вырос — стал главным краеведом города. Мама Кричевского приучила сына к чтению, увлекая не только книгами, но и уникальными изданиями — приносила из музея «Илиаду» Гомера 1892 года выпуска (одну из таких книг читал Мандельштам, когда писал «Бессонница. Гомер. Тугие паруса…»2). Как можно было после этого не полюбить литературу?

Но язык в жизни Павла Кричевского пришёл раньше слова — он стал блестящим преподавателем английского. В 1993 году Кричевский переехал из Украины в подмосковный Чехов, пришёл, увидел и победил в ряде учительских конкурсов и выиграл две поездки в Великобританию. Стажировку в Кембридже кому попало не дают!

Первое, что привлекло меня в Павле — его переводы современных американских поэтов. Знание языка позволяет ему больше следить за сутью, чем за конкретными словами — потому часть переводов у него с предлогом «из» — например, «из Джой Ладин». (Такая традиция тоже есть, но это другой разговор.)

Ощутимый пробел был в собственной лирике Павла — ещё несколько лет назад он писал, по его словам, «мутные и пафосные строки», но сумел перестроить себя, а точнее — перестраивает и сейчас, отказавшись от платных «союзов», снимая пафос и наст(р)аивая прозрачность в стихах.

Куда это приведёт — увидим. Поэтический потенциал у Кричевского очевиден — порукой тексты, опубликованные в этом номере «Артикуляции». А о том, что это глубокий человек (и учитель от Бога) — вы узнаете из этого интервью.

С Павлом Кричевским беседовал Владимир Коркунов

— Павел Зиновьевич, начнём с истоков: расскажите о ваших родителях, какой была ваша семья? Как вы формировались как культурный человек?

— Я родился в семье служащих. Мама работала старшим научным сотрудником и заведующей отделом истории Роменского краеведческого музея, а отец — заведующим фотолабораторией Роменского завода полиграфических машин. Но его подлинным увлечением была история местного еврейства (впрочем, без углубления до религиозных и ветхозаветных пластов). Отсюда и развился его интерес к истории Ромен. Да так, что вскоре он консультировал сотрудников местного краеведческого музея (к тому времени родители расстались, мама эмигрировала в Израиль) и приходил на занятия в местные школы и средние специальные учебные заведения. Среди них была и Роменская школа №2, которую я закончил.

Отец был скромным человеком. В 2015 году я навестил свою школу, и её директор рассказала, как отец помог устроить школьный музей, показала подаренные им экспонаты. Отец никогда об этом не говорил.

— Почему он увлёкся историей? У него была сложная судьба?

— Перипетии истории ему пришлось познать на себе. В 1941 году, когда нацисты захватили Ромны, ему было 13 лет. Еврейское население бежало в панике. Места на подводе, на которую буквально на ходу запрыгнули его мать и брат, не хватило. Несмотря на истерику моей бабки, она умчалась, и отца занесли в списки оставшихся в Ромнах… расстрелянных евреев. Эти списки сохранились и были изданы в Украине. В одной из книг памяти среди расстрелянных осенью 1941 года трёх с лишним тысяч роменских евреев я нашёл имя отца: Зяма (Зиновий) Кричевский.

— Как ему удалось спастись?

— Отцу повезло — его подхватила одна из последних подвод, уезжавшая из Ромен. Через некоторое время в соседнем Недригайлове бабка его случайно встретила. Так наша семья восстановилась. Потом была эвакуация в Заволжье, ниже Сталинграда. Отец и другие подростки пасли в степи лошадей, а на противоположном берегу шла Сталинградская битва. Два берега — мир и война. Отец рассказывал, что лошади отказывались пить бурую речную воду.

— А мама?

— Мама в этом году отметила 90-летие! (Поздравляю! — В.К.) История была для неё профессией. Оформление музейного отдела, лекции, проведение экскурсий, работа над докладами о жизни «выдающихся» роменчан — всё было на ней! Исторический отдел музея был моим вторым домом — я проводил там много времени и знал каждый экспонат.

Однажды летом, когда я окончил восьмой класс, мама устроила меня в музей смотрителем. В музейной библиотеке хранилось полное собрание сочинений Шекспира, выпущенное в 1902-1904 гг. под редакцией Венгерова. Так мне и запомнилась первая работа: немногочисленные посетители, тихо бродящие по залам, и Шекспир: «Антоний и Клеопатра», «Кориолан», «Макбет», «Юлий Цезарь»…

Впрочем, еще за 2-3 года до этого мама приносила домой другие сокровища библиотеки — «Русскую историю» А. Я. Ефименко (издание Брокгауза и Эфрона, 1909 года), «Илиаду» Гомера в переводе Гнедича (издание 1892 года) и запомнившиеся особо воспоминания Головачевой-Панаевой в их первом, еще журнальном варианте («Исторический вестник» за 1889 г.). Среди поэтов я тогда предпочитал Лермонтова. И тогда же соприкоснулся с поэзией Бродского. Отец частенько слушал «вражеские голоса» по радио, и однажды сквозь хрипы глушилок я услышал авторское исполнение «Натюрморта». Мне было 16 — и на меня будто обрушилась лавина оглушающей, освобождающей свежести.

В годы учёбы в пединституте мы собирались с друзьями, слушали и пели бардов — Высоцкого, Окуджаву. Сами сочиняли. Тогда я и написал первые стихи. Помню, увлекался Блоком, Ахматовой, Пастернаком, а вот Мандельштам, а тем более Вагинов, Введенский и Кузмин пришли позже…

— В конце 80-х, ещё в Украине, вы разработали курсы по поэтике литературного авангарда. Это было время, когда на читателя хлынул поток запрещённой в СССР литературы. Кого касался этот авангард — поэтов вроде Ходасевича и Шершеневича или скорее Сапгира с Некрасовым?

— Так получилось, что у меня знакомство с историческим и современным авангардом произошло практически одновременно. «Творения» В. Хлебникова, «Опыты соединения слов посредством ритма» К. Вагинова, первые репринты Крученых и одновременно сборники статей Шкловского, Якобсона, Барта… В конце 80-х в Сумы, где я тогда жил, через одного из приятелей попали несколько номеров «Транспонанса», который к тому времени уже не выходил. Я читал эти непривычные «нечто», и мне казалось, что у меня в руках прошлое и будущее одновременно.

В те же годы мы в Сумах пробовали создать свой «культурологический» самиздат. Журнал назывался «Выход», печатался на машинке в четырех экземплярах. Мы выпустили три номера и несколько сопровождающих сборников.

Тогда же у меня завязалась эпистолярная дружба с исследователем литературного авангарда из Херсона Сергеем Сухопаровым — автором первой на русском языке монографии, посвящённой творчеству Алексея Кручёных3. В редактируемой им газете «Клуб літераторів» состоялся мой «официальный» дебют — эссе «Бродский и футуризм».

Херсонщина тесно связана с историей литературного и художественного авангарда (в первую очередь, с именами Крученых, Бурлюков, Хлебникова, Гнедова, Харджиева). В октябре 1990 года Сухопаров пригласил в Херсон авангардистов и ученых-славистов —Сергея Сигея, Бориса Констриктора, Евгения Даенина, Егора Радова, Розмари Циглер (Австрия) и Джеральда Янечека (США). В приложении к газете «Народна трибуна» под названием «Авангардисты в Херсоне» (оно хранится у меня в архиве) вышли уникальные материалы: стенограмма «квадратного стола», эссе Сигея, Янечека, Констриктора и др.

Результатом увлечения авангардом и культурологией стали гуманитарные курсы, разработанные мною в начале 90-х. Один из них в сильно упрощенном виде я читал на протяжении нескольких лет в Чехове, где работал после переезда в Россию.

Скан газеты «Авангардисты в Херсоне» (1990)

— Почему же вы, если тяготели к авангарду, начинали и долгое время работали в конвенциональном русле?

— Начинал я как раз не в конвенциальном русле. Первые две тетрадки стихотворений, написанные в ранней молодости и содержавшие в основном верлибры, я сжег. В 90-е та же участь постигла два самостоятельно составленных сборника. В целом мой интерес к поэзии был историко-архивным. Меня увлекал авангард, восхищали Ходасевич, поздняя Цветаева, Мандельштам, Бродский; позже захватили пространства Харди, Уитмена, Сэндберга, Паунда, Рильке, Милоша, Парщикова, Драгомощенко— я входил в их миры и осознавал, что никогда не захочу обратно.

Но у меня не было внутреннего переключателя на внимание к слову. Я писал эпизодически и спорадически. Больше увлекался другими (например, пытался прочитать оду Пиндара глазами Мандельштама, пишущего стихотворение «Нашедшему подкову»), чем искал в себе подлинные, нефальшивые строки. А с начала 90-х я погрузился в педагогику — и заниматься поэзией больше не было времени.

—В 1993 году вы переехали из Сумской области в Подмосковье. Каким образом это было связано с тем, что вы назвали «погружением в педагогику»?

— Самым непосредственным. Осенью 1992 года я устроился в одну из сумских гимназий учителем английского языка. Мне пообещали включить в образовательный план и мои гуманитарные курсы. Прошёл год, обещание осталось невыполненным. В это же время мне предложили работу в подмосковном Чехове. Мой друг студенческих лет Евгений Резниченко работал в одной из чеховских школ директором. Ему нужен был учитель английского, и он был «за» мой курс — в школе вводилось углубленное изучение некоторых предметов.

Это было рискованное решение — начинать с нуля, но я решился.

— Вы немалого добились на учительском поприще. Что вы считаете своими главными педагогическими достижениями?

— У меня были не просто комфортные условия работы, мне выделили помещение, в котором я организовал «Английский Клуб», где мы читали в оригинале книги английских и американских писателей и даже устраивали театральные постановки по английским сказкам и фольклору.

Вскоре я возглавил методическое объединение учителей английского языка Чеховского района и предложил коллегам вести обучение не по куцым отечественным пособиям, а по британским, построенных на коммуникативной методике обучения. Это было еще возможно в 90-е и в начале нулевых. Сейчас, когда в школы пришла монструозная бюрократия, и учителям приходится выживать в лавинах предписаний, отчетов и ограничений, школьные 90-е вспоминаются сказочным сном.

— С ребятами вы однажды ездили в Великобританию. Расскажите, как это получилось?

— Британские издательства устраивали конкурсы для учеников и учителей, которые учились по их книгам. Конкурсы были творческими и даже театральными. Однажды мы поставили небольшую пьесу по рассказу Эдгара По «Маска красной смерти» — и выиграли поездку в Великобританию. Смотрели «Гамлета» в шекспировском театре «Глобус», репетировали с британскими артистами, прошлись по залам Национальной галереи и многих других лондонских музеев, гуляли по Лондону, посетили Оксфорд и Брайтон…

— А ваши личные учительские достижения?

— В 1997-м и 1998-м годах я выиграл несколько конкурсов (точнее, первых туров), организованных нашим Министерством образования и Американским советом по сотрудничеству в сфере образования. В качестве приза школа получила компьютер, принтер, копир и набор учебных материалов, изданных в США. Мы торжественно разместили это в «Английском клубе». Он был нашей гордостью — учителя со всего города приезжали познакомиться с новыми методиками. Но, увы, радость была недолгой. В ночь на 18 апреля 1998 года (это была Пасхальная ночь) Клуб взломали, ограбили и сожгли. Сгорела накопленная за пять лет библиотека художественной, страноведческой и учебно-методической литературы. Украли только технику— пособия, диски и книги воров не интересовали. А пожар устроили, чтобы замести следы. Воры остались безнаказанными, дети— без учебников и углублённых занятий.

С 2001 по 2008 годы я преподавал в Педагогической академии последипломного образования в Москве. Читал авторские курсы по изучению английского. В это же время получил звание Почётного работника образования.

— Почти полторы сотни ваших учеников сдали экзамены по английскому в системе Кембриджского университета. Чем ценен этот экзамен?

— Экзамены Cambridge ESOL не связаны с внутренними экзаменами по английскому Кембриджского университета и сертифицируют владение английским тех, чьим родным языком он не является. Сертификаты принимают почти все университеты Великобритании и других стран ЕС, где ведется обучение на английском. Конечно, и устроиться на работу с ними легче.

В нынешнем виде Кембриджские экзамены проводятся с 1913 года, в России их принимают с конца 90-х. В 2000 году мои первые ученики сдали Кембриджский экзамен FCE на оценку А, что соответствует уровню С1 (выше только С2 — владение в совершенстве, который покорился моим ученикам чуть позже). Это стало знаком, что я выбрал верные ориентиры.

— А курсы повышения квалификации в Кембридже? Как вы там оказались?

— Весной 2005-го я принял участие в конкурсе Writing skills for Cambridge exams, организованном издательством Кембриджского университета. На первом этапе нужно было рассказать, как я готовлю ребят к экзаменам (и приложить пять написанных ими работ). В десятку лучших заявок от России попала и моя. На втором этапе к нам приехали англичане. Глаза моих учеников ещё не были потушены бесконечной подготовкой к ЕГЭ, мы занимались в непосредственной атмосфере, были раскованы, много шутили — и гостям из Кембриджа это понравилось.

Вскоре я узнал, что вошел в число трех победителей от России, и летом 2005 года отправился в Кембридж. Как это было? Две недели учебы, дискуссии об английской поэзии, торжественный приём в Cambridge University Press, сам воздух Кембриджа, поездка на родину Шекспира в Стратфорд-на-Эйвоне… Можно ли это передать словами?

— 7 июля 2005 года в Лондоне произошла серия терактов. Вы тогда были там?

— Да. Новость о четырех терактах в Лондоне застала нас на занятиях. Взрывы в автобусах и метро, больше 50 смертей… Горе сближает людей — банальные слова, но в тот день в аудитории не было разных стран и наций. Лондон закрыли на несколько дней, но мы с коллегой сумели выбраться и почтить погибших у станции метро King’s Cross…

— Из поездки историю, напрямую связанную с литературой, вспомните?

— В последний день курсов мы собрались в садах Гранчестера (возле Кембриджа) на прощальное чаепитие и вручение сертификатов. Деревня Гранчестер — литературное место. Здесь в начале XX века собиралась Гранчестерская группа, в которую входили поэт Руперт Брук, философы Бертран Рассел и Людвиг Витгенштейн, прозаики Эдвард Морган Форстер и Вирджиния Вулф и др. Вулф называла эту группу «новые язычники». Интеллектуальные беседы, многокилометровые прогулки, пикники, состоящие в основном из меда и фруктов, сон вповалку под полотнами Огастеса Джона… История сохранила легенду о том, что Руперт Брук и Вирджиния Вулф плавали нагими в бассейне Байрона, который посещал сам Байрон, будучи студентом Кембриджа.

И вот, получив сертификаты, шутя и фотографируясь на прощание, мы направились к автобусу. Проходим мимо музея Брука. И я понимаю, что если не зайду, то в бочке меда воспоминаний о поездке навсегда останется ложка дегтя. И я решаюсь на авантюру. Обошёл за полчаса, спешу к автобусу, предчувствуя укоризненные взгляды (задержал!). Но обошлось. Когда я вернулся, коллеги делали последний снимок на прощание.

Так курсы в Кембридже вдобавок ко всему укрепили меня в убеждении, что время —живая субстанция и требует «расслабленной утонченности» — свободного рискованного отношения, которое освобождает от поведенческих шаблонов.

В Кембридже (Великобритания, 2005 г.)

— В 2008 года, по вашим словам, вы ушли из всех государственных учреждений. К этому же времени относится и создание частного учебного центра по изучению иностранных языков. Два вопроса.

а) Каковы причины разрыва с государственной педагогикой?

б) Какие языки изучаются в вашем центре? И, учитывая ваше происхождение, да и вообще нынешнюю обстановку — есть ли спрос на курсы украинского языка?

— Всё просто. После победы учеников и моей стажировки в Кембридже спрос на мои частные уроки возрос. А в государственной школе (не в конкретной школе, а в системе) происходили не самые хорошие вещи: бюрократическое бумагомарание взлетело в разы. А ещё эти бесконечные совещания и собрания… Все это надрывало прямую связь учитель-ученик. То есть приходилось работать не «благодаря», а «вопреки».

Я тратил множество часов на груды бессмысленных отчетов и «документов». А так как после школы меня ждали FCE группы, пришлось принять решение. Кстати, мой уход не был разрывом — у меня добрые отношения со многими чеховскими учителями.

Мой учебный центр — это камерный семейный проект. Мы работаем вдвоем с дочерью Марией, которая в 2015 году окончила филфак МГУ. Я преподаю английский, она, наряду с ним, — еще французский, итальянский и испанский языки. У нас обычно11-13 групп, это около ста учеников. На некоторых занятиях я читаю на английском и лекции по истории культуры. Мы говорим об англоязычной поэзии, «гуляем» по Древнему Риму и т.д.

А вот на украинский язык спроса, увы, практически нет.

— Однажды мне сказали, что украинский язык создан для любви (но это секрет) [так и написали, с припиской в скобках]. А как бы охарактеризовали украинский вы?

— Для меня украинский язык — мелодия, играемая в разных регистрах, которую хочется слушать не переставая. Иногда, когда тоскливо и ты ищешь, что «вернёт» тебя, я запускаю старые пластинки с музыкой Баха и читаю стихи на украинском.

Наверное, каждый ощущал магию, когда соприкасался с некоторыми текстами и книгами, переживал в себе какие-то разговоры или вспоминал о поездках. Для меня таким медиумом является и украинский язык. Он, как и многое дорогое, — из детства.

Заметка о Павле Кричевском в «Чеховском вестнике» (2005)

— Вы не только поэт, но и переводчик с украинского языка. В чём, на ваш взгляд, основная сложность? Переводы с близкородственных языков чреваты «ложными друзьями переводчика». Скажем, человек может перепутать «танки» и «танцы» в стихотворении Василя Голобородько (реальный пример). А что ещё?

— Такими ловушками чреваты переводы не только с близкородственных языков, хотя с них — в первую очередь. Однажды, переводя современного белорусского поэта Виктара Шнипа, я натолкнулся на слово «люстра». Строки были такие:

зорка гэта люстра

у якое глядзяцца анёлы

Ангелы не могут смотреться в люстру. Я не понимал, в чём дело. А разобраться помогло знание украинского языка. Вспомнилась настенная газета «Свічадо», которую выпускали сотрудники Роменского краеведческого музея. Мне тогда объяснили, что у этого слова два значения — подставка для свечей и зеркало. В славянских языках зеркала и осветительные приборы вырастают из одних корней.

И я вспомнил, что на украинский язык слово «люстра» переводится без изменений, а украинские слова «люстро», «люстерко», «люстерце» на русский переводятся как «зеркало»/«зеркальце». Тогда и понял, что в белорусском слово «люстра» —омонимично, и перевести его нужно как «зеркало».

А вот с одним из переводов с английского произошла печальная для меня история. Стихотворение Карла Сэндберга Cripple заканчивается так:

…wonderingly watching night after night

The clear silent processionals of stars

Я «попался» на созвучии слов «procession» и «процессия». Суффикс al и множественное число в слове «processionals» спрятались от меня. У Сэндберга герой хотел стать подсолнухом, в моем переводе:

… с удивлением наблюдающим ночь за ночью

Отчетливое, молчаливое движение звезд

Слово «processional», как я узнал позже, когда оно является существительным, означает церковный гимн. То есть подсолнуху Сэндбергом было предписано наблюдать гимны звезд. И как переводчик здесь я потерпел фиаско.

— Российские авторы «актуального» сегмента ориентируются на своих предшественников: Кропивницкого, Холина, Сапгира, Драгомощенко и др. Для украинских и украиноязычных авторов, как я понимаю, список другой — полагаю, в нём есть Василь Стус, тот же Голобородько. Кто ещё и почему?

—Ещё — Михайло Григорив, Микола Воробйов, Виктор Кордун, Валерий Илля, т.е. представители Киевской школы или т.н. «вытесненного поколения», развившие и продолжившие украинский верлибр, у истоков которого стояли поэты «расстрелянного возрождения», особенно кверофутурист Михайль Семенко и Валерьян Полищук. Поэты Киевской школы, в отличие от российских лианозовцев, практически исключили рифму как искусственную условность. Для них характерна меньшая социальная заостренность и бо́льшая размытость взгляда, мифологичность, уход в точку, линию, пятно. На мой взгляд, эти тенденции развиваются в современном украинском верлибре.

— В частной беседе вы смело сказали о себе: «был ничем не примечательным сейчас графоманом, иногда облекающим искренние чувства в мутные и\или пафосные строки». Скажите, когда начал происходить переход от затянувшейся рефлексии к осознанному творчеству (имею в виду новые верлибры)? Насколько болезненным он был? Связано ли это с некими жизненными обстоятельствами?

— Я работал над текстами непоследовательно и хаотично. Следовал по проторенным ранее маршрутам, не понимая, что ничего относящегося к литературе там нет. Надлом произошёл несколько лет назад, когда я увлёкся переводами с украинского, а потом и с английского языка. В 2012 году я познакомился с украинским поэтом Анатолием Крыловцом. Мы перевели несколько десятков стихов друг друга и выпустили совместную билингву в луцком издательстве «Твердыня».

Анатолий поддержал мой интерес к украинской поэзии. С его подачи я вчитался в поэтов «расстрелянного возрождения», Пражской школы, в творчество тех, кого называли «украинскими шестидесятниками», прежде всего Стуса, Симоненко и Винграновского. Это не могло не сказаться на моих стихах. Переводя других, лучше понимаешь себя.

В «Твердыне» вышло ещё несколько моих книг, в том числе билингва «Эхо/Ехо» (переводы из украинской поэзии). Для меня, русского по месту жительства, но украинца по происхождению, творческие связи с Украиной очень важны. Я дружу с сумским филологом и журналистом Самсоном Георгием; директором издательства «Твердыня», поэтом Миколой Мартынюком и другими украинскими поэтами. Анатолий Крыловец ушел из жизни в 2017 году… Для меня это большая потеря.

Примерно тогда я стал осознавать, что в конвенциальном стихе мне душно — и перешёл на верлибр. Это было, цитируя Мандельштама, преодоление «мрази разрешенного» в данном случае — себе же. Преодолеваю до сих пор.

Со слушательницами курсов (Чехов, 2016 г.)

— Почему именно верлибр? И почему его «актуальное» направление, а не верлибрический мейнстрим вроде Бурича и Куприянова (прекрасных, но иных)?

— Однажды я пришёл к тому, что любое силлабо-тоническое высказывание сковывает себя и сводится к морально-нравственному императиву и оценочности. А значит, рано или поздно становится пропагандой.

Мне возразят, что классики: Боратынский, Пушкин, Лермонтов, Мандельштам, Фрост, Бродский, обэриуты, некоторые лианозовцы, метареалисты и другие талантливые поэты пишут в рифму. Да. Но Гомер, Сапфо, Пиндар, Катулл, Басе, Уитмен, Элиот — в рифму не писали. Рифмы (о ритме не говорю, нет стихов без ритма) не знали изначальные материки поэзии: «Гильгамеш», «Пополь-Вух» и другие. А библейский стих? А «Слово о полку Игореве»?

Двести лет силлабо-тоники в отдельно взятой стране не перекроют многовековые поэтические традиции. Регулярный стих — одно из ответвлений. Подарившее множество прекрасных текстов. Но мировой поэтический канон ею не исчерпывается.

Конечно, граница между «актуальщиками» и «традиционалистами» не проходит по линии разграничения «рифма VS. свободный стих». Скорее, тут другая пара: «конформизм VS. нонконформизм». Часто это связано с тем, как поэты работают с пространством и временем. В конвенциональном мейнстриме время стремится выпрямиться, нащупать привычные границы пространства, т.е. поэт не выходит из зоны комфорта. В лучших образцах актуальной поэзии самое важное — то новое, за что не зацепиться в поисках привычных паттернов: смысл и концепт, а пространство-временные преобразования обусловлены только свободой. Подлинность таких текстов одержима «собственным исчезновением», как писал Александр Скидан об Аркадии Драгомощенко или «само несуществующее тело свободной Поэзии», цитируя эссе Юрия Рыдкина о Марии Степановой.

Потому и не «верлибрический мейнстрим», ведь эти тексты не наследуют традиции неофициальной поэзии. Они предсказуемы, потому что официальны. Хотя подчас — в лучших текстах того же Бурича — прекрасны.

— А зачем, вот зачем на каком-то этапе вы начали играть в бирюльки с «союзами писателей», которые торгуют публикациями и наградами? Ведь подобный «символический капитал» ставит крест на репутации.

— Это был поиск профессионального общения. Потребность была сильна, но я не знал, как к этому подступиться. Я работал учителем и почти ни с кем не общался в литературной среде. В культурной памяти сохранялось словосочетание «Союз писателей» (плюс, так же называется замечательный харьковский журнал), вот я и обратился к ним.

То, что за этим красивым словосочетанием скрыты откровенная профанация и аукцион дешевых сувениров, я понял позже. Профессионального общения там не оказалось. Прошу прощения у всех, кого разочаровал. Теперь буду куда пристрастнее выбирать окружение.

С Марией Кричевской (Франция, 2013)

— В билингвальном сборнике «Ехо/Эхо» (2015) вы представили переводы современных украинских поэтов условно старшего поколения. На кого сейчас направлен ваш переводческий интерес в украинской литературе и мировой поэзии?

— В основном я перевожу современных американских поэтов. Именно это чтение, из которого я почерпнул бесконечно много, в свое время развернуло меня к актуальной поэзии. Что до украинской литературы, то мой интерес направлен на поэтов Киевской школы. Из них я уже переводил Василя Голобородько, но вчитываюсь и в других.

Хотя, конечно, мне очень интересна молодая поэзия, как русская, так и украинская. В украинскую всматриваюсь особенно пристально. Замечательно пишут Олесь Барліг, Ганна Яновська, Юлія Стахівська, Наталія Бельченко, Лесик Панасюк, Дарина Гладун и другие.

— Как переводчик вы скорее следуете за текстом, или создаёте вариации, как Алексей Пурин, который не всегда переводит слово в слово, но в таких случаях указывает в заголовке «из», например, «из Рильке»?

— Два стихотворения Томаса Харди He resolves to say no more (в переводе «Обет молчания») и 1967 (в переводе «Через 100 лет») в большей степени вольные переложения, чем переводы. Я редко иду дословно за текстом. В переводе для меня важно не только передать message, но и подойти как можно ближе к интонации оригинала, конечно, отдавая отчет, что звуковой рисунок каждого стихотворения неповторим…

Язык, который служит человеку в его повседневной деятельности, со временем профанируется, и только поэзия «помнит» первоначальный сакральный язык. Поэтический текст и есть это воспоминание. Задача переводчика, на мой взгляд, не в том, чтобы перевести слова, а в том, чтобы слиться с этим воспоминанием, увидеть в нем первоначальный язык вещей, который глубже языков и, образно говоря, является их корневой системой. А затем взрастить побег из живых тканей родного языка.

Если я правильно понимаю, о чём-то подобном говорит Андрей Тавров в эссе о переводах Дмитрия Кузьмина4.

— Мы начинали с предков, давайте закончим потомками. Большинство ваших книг оформила дочь Мария. Её рисунки кажутся мне дискретными, ломаными, сочетающими несколько пространств. И любопытно — это она пошла за вашими текстами или её работы повлияли на произошедшие в вас изменения?

Рисунок Марии Кричевской

— Наше творческое сотрудничество с Марией получилось взаимообратимым. Меня привлекало, как она тайно и сдержанно открывала разные пространства (разные оттенки времени). И я предложил ей иллюстрировать несколько моих стихотворений. Мария сама выбирала тексты. Более того, её рисунки совпали с моей творческой перестройкой и, наверное, даже направили к поиску новых способов говорения, сопряжённых с изобразительным искусством.

— И, наконец, о будущем. В 2020 году выходит ваша новая книга стихов. Что главного вы могли бы сказать о ней?

— Я ещё только собираю книгу и не хочу торопиться с выходом, она должна «отстояться». В неё войдут верлибры последних лет и переводы. Содержание книги постоянно уточняется. Я бы хотел, чтобы она отразила мое нынешнее мироощущение и мой нынешний поиск. Насколько эта «тонкая настройка» удалась — судить читателю.

___________________________________

1 Автор и герой интервью осознают двойственный смысл слова «побег» — и это полностью отражает суть данной беседы.

2 Экземпляр издания, которое читал Мандельштам (не та самая книга, но тем не менее), хранится в музее О.М. во Фрязине — книга там появилась благодаря создателю коллекции Сергею Василенко.

3 Сухопаров С. М. Алексей Кручёных. Судьба будетлянина / Редакция и предисловие Вольфганга Казака. — München: VerlagOttoSagnerinKomission, 1992. — 166 с. — (ArbeitenundTextezurSlavistik.)

4 Тавров А. Очерк о чистом языке, или Переводческая антология Дмитрия Кузьмина // Colta. — 2020. — 12 фев. — URL: https://www.colta.ru/articles/literature/23582-perevodcheskaya-antologiya-dmitriya-kuzmina